年轻的生产队长红梅带领社员胜利完成“三秋”之后,又投入了挑平高地填废浜的战斗。工地上锄落锹扬,担来车往,一派繁忙景象。

这几天,工地上多了个虎虎有生气的小伙子,肩压重担步如飞,干起活来像打仗。他就是红梅的对象、立志务农的小木匠春喜。

社员战斗忙,后勤紧跟上。被社员们誉为“后勤部长”的赵大妈,提了桶又浓又香的焦麦茶,来到工地上。

春喜放下担子,走过去亲热地叫了声:“妈!”“唉—”赵大妈喜滋滋地望着未来的女婿,心里像灌了蜜糖样的甜。

社员们一面喝着清凉解渴的焦麦茶,一面竖起拇指夸奖春喜,夸他胸怀共产主义大目标;夸他勇挑重担,坚持社会主义方向。大家夸春喜,真叫个喜坏了丈母娘。

社员们夸春喜,有个人却恨得咬牙切齿。他是谁?就是做过地下包工队的头头钱小郎。搞农业,敲碎了我的金饭碗。春喜一回来,更断了我的外出路。钱小郎越想越恨,趁着空档偷偷溜回家来。

路过老木匠家,只听得屋里传出老木匠的声音:“借着探望女儿看外孙,暗里是一把斧头拜财神,每天是一包烟、两顿饭、三元工钱四两酒,五天进账十五元,手头活络要数手艺人!

老木匠放好斧头、刨子,又高兴地数开了:“给小外孙买点吃的,还给红梅买了对绣花枕头。”他望着枕头上“幸福生活”几个绣花彩字,不由得放声大笑起来。

“真是戏法人人会变,各有巧妙不同。”钱小郎少肉的猴脸上泛起了阴笑,“春喜啊春喜,我要借你老丈人的手,拔去你这根眼中钉!”

钱小郎紧跑到家,抄起一块棺材板赶到老木匠屋后的小竹林里,隔着窗户高叫起来:“老木匠,接—财—神!”老木匠跑出屋来一怔:“棺—材—板?!”

钱小郎指着棺材板:“请你打部纺车。”老木匠知道钱小郎的为人,推托说:“过去我已经给你打过两部,现在生产忙,没有空时间!”

钱小郎从鼻孔里哼了一声:“讲得倒好听。我问你,看女儿为啥带木匠工具?每工三元,你女儿也真够大方呀!”老木匠暗暗叫苦:“哎呀,这事豁边啦!”

钱小朗压低嗓子说:“有手艺吃手艺,没手艺啃烂泥。嗨,四齿耙不如一把小斧头呀!”说着把棺材板塞给老木匠,要他三天交货。老木匠推说时间来不及。

钱小郎乘机唆使说:“只要你老丈人动动嘴,小女婿还不跑断腿?!”一句话提醒了老木匠,只得答应下来。钱小郎摆布停当,只等春喜就范,讲了声:“一言为定!”欣喜若狂地走了。

没多久,红梅拿着损坏的小车耳朵,一阵风似的闯进门来,埋怨她爹说:“社员们都在忙生产,你在姐姐家里闲住五天,应当不应当?”老木匠见女儿扫来一阵“机关枪”,取笑着说:“绿豆大的干部,管头管脚耍官腔!”

红梅毫不让步:“管得对,就是要管!”老木匠瞪了红梅一眼,抢白着说:“莫忘了我是你老子!”红梅劝说:“我是怕你思想糊涂,大忙头上去做私生活。你应该向春喜学习!”

老木匠冷冷地问:“春喜怎么样?”红梅回答道:“回来当农民,又拿斧头又拿锄头!”“啊!”老木匠发呆了,急切地追问:“这是谁的主意?”

红梅说:“是春喜自己的主意,我支持他。”老木匠说了声:“好啊!—”红梅抢过话头,火辣辣地说:“当然是好!好在他大办农业听党话,好在他热爱学习添力量。”

老木匠听得极不耐烦,正好赵大妈拎着空茶桶从工地回来,老木匠劈头就问:“春喜当农民,你支持不支持?”

赵大妈爽直地说,原先也有些想不通,现在举双手赞成。老木匠又气又恼:“我反对,我相中的女婿是木匠,不是农民!”

红梅反唇相问:“当农民有什么不好?”老木匠冲口说:“我木匠饭吃过几十年,从没见过你们这样的糊涂人!谁不知道“四只齿”不如一把小斧头!”

红梅理直气壮地问道:“当了农民怎么样?”老木匠憋着气:“我就·······退亲!”“啊,退亲?!”赵大妈吃惊不小。

老木匠要老伴去转告春喜:“如果他回心转意,重新拿起小斧头,叫他挑着木匠担子马上来;要是他铁心拿锄头,从今往后不许踏进木匠家门槛。”

红梅也拉住妈妈,要她去转告春喜:“如果他挑着木匠担子来,爹不退亲,我—退—亲!”这一下,弄得赵大妈左右为难。

红梅“呼”地出门,对她父亲说: “我是队长,听我分配,用这榆树疙瘩打小车耳朵,完不成任务,找你算账!”她把坏的小车耳朵朝父亲手里一塞,顾自往工地奔去。

赵大妈赶到工地,心急火燎地把家里抬杠的事对春喜说了一遍。春喜眯眯笑着:“妈,爹砍三斧头,你就杀它个回马枪!”

“三斧头…………回马枪…………”赵大妈细细想着春喜的话,顿时泛起了笑脸,“对,杀它个回马枪!”她没等春喜回答,兴冲冲地走了。

刚送走了丈母娘,又迎来了未婚妻。红梅急着问春喜怎么办,春喜轻轻地如此这般说了几句,把红梅也逗乐了。

赵大妈回到家里,老木匠忙问:“春喜人呢?他挑不挑担子来?”赵大妈稳稳当当地说:“我叫他不要来!”

“啊!你—”“怎么,只准你砍三斧头,就不许我杀回马枪?!”赵大妈煞有介事地说。老木匠准备自己去叫春喜,赵大妈端过一条长凳,拦门坐定:“办不到!”

老木匠青筋直暴:“我就是要去找!”赵大妈急急说:“你要去,我跟你退亲!”“什么——”赵大妈情知说漏了嘴,忙改口: “离——婚——”

霞光万道,天空瓦蓝。小木匠竹扁担压住土布挂衫,新草鞋沾满湿泥巴。他斧头换成锄头把,就好像往热油锅里把盐撒—满锅炸,烫痛了有些人的烂疮疤。

他想啊想:队里一阵风,家中起浪花。木有纹路顺丝刨,逆丝越刨越刺花。挑来木匠担子解疙瘩,还需要顺着藤儿摸毒瓜。一会儿就到了红梅家,他清清喉咙喊爹妈。

一见春喜到,老木匠哈哈笑。他接过担子,取出锯子,左看右看,赞不绝声:“田看庄稼屋看梁,爱不爱手艺只要看家伙!红梅娘,你来看,锯条笔挺齿缝清!”

“春喜,锯条齿多要留神!”赵大妈提醒说。春喜点点头: “妈,我手中有锉刀, 您放心!”

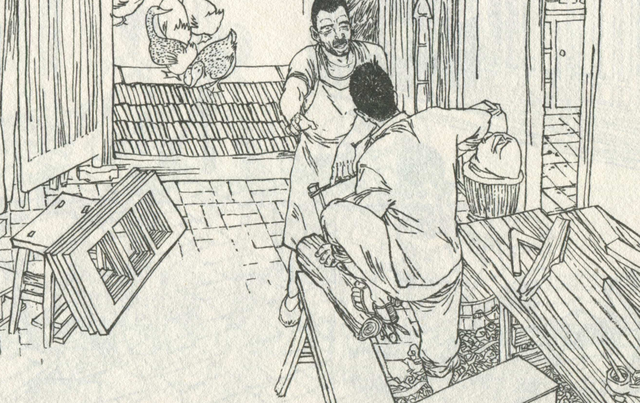

老木匠忙叫老伴去烧点心,接着对春喜讲:“手艺人离不开本行,今日咱爷俩大干一场!”“好,干!”春喜高卷衣袖,搬起榆树疙瘩;老木匠甩开胳膊拿起棺材板。

四目相觑,老木匠有些尴尬,他一边指着棺材板一边讲: “为社员打部纺车,应当先做它。”“不,应当先做它!”春喜指着榆树疙瘩说。

老木匠无奈,只得顺水推舟:“好!白天做小车耳朵,晚上打纺车。”春喜善意地笑笑:“爹,你真会算计啊!”老木匠咧开了嘴:“哈哈哈······”

春喜把榆树疙瘩放在作凳上,只见他手持竹寸,不用角尺,也不抽墨绳,一条线不曲不弯、不粗不细划到头。老木匠眯缝着眼,连夸春喜功夫深。

春喜故意拿起锯子要开料,老木匠急忙阻止:“哎,造屋要先打地基,开料先要砍桠枝。基础没弄好,如何锯得齐?”

砍掉桠枝得用斧头,可是春喜毫不介意,随手拿过一把凿子欲代斧头。老木匠眼疾手快,夺过凿子说:“啧!刨光木头凿穿眼,百样生活百样做,基础不打好,七高八低摆不平。”

春喜顺势说:“爹,你做木匠规矩多。”老木匠用长者的口吻说:“嗯,没有规矩不成方圆。”“我看不见得,三百六十行里难道也有基础?”“有啊,民以食为天,农业就是基础嘛!”

春喜立刻抓住这个话柄问: “爹,这么说,你是赞成当农民的!”老木匠愣住,一时说不出话来。

春喜恳切地说:“爹!万丈高楼没有基础哪来顶,参天大树叶茂花香靠根深。农业基础不打牢,百样事业也会七高八低摆不平。”最后他加重语气说,“当农民,我是木板上钉钉—铁了心!”

老木匠故意要挟春喜:“你当农民,我就同你退亲!”春喜回答他:“为了大干社会主义,我就是打一辈子光棍也甘心!”

“我…………”老木匠一时语塞。“爹,你…………不要为难,我可以向社员声明,老木匠不要女婿当农民,我跟他退亲。”话音刚落,春喜挑起木匠担子就要走。

春喜的果断行动,反而把老木匠惊愣了,他稍一思索,拉住春喜的木匠担子,装出笑脸说:“道理容易讲,实际不一样,厂里一天工作八小时,你看看农民······”

“农民吗?”春喜豪情满怀地说,“出门头顶星,晚上踏月影,双脚走的田埂路,双手描绘新农村。肩挑粮,喜收棉,战天斗地夺丰收,起早搭晚抢时间。”

老木匠嘟囔着:“扛锄头辛苦,拿斧头轻松。”说着,递过自己的一把斧头,要春喜先砍桠枝再开料。

春喜按住斧头,暗忖:利斧在手,哪怕树疙瘩年长日久,错节盘根,也要寻丝觅纹。想到这里,他故意放下树疙瘩,取过棺材板,举起小斧头往下砍—

老木匠急忙抓住春喜手腕,困惑地问:“你想做啥?”春喜指着木料:“杉木质地松,拿它好加工,做成车耳朵,省力又轻松。”

老木匠一把夺过棺材板,说:“呸!杉木质地松,做成车耳朵,一吃分量就裂缝,翻了车伤了人,贪图轻松后患无穷!”“这榆树疙瘩又坚又硬砍不动。”春喜摇着头,显出不理解的神情。

老木匠正色道:“质地硬才耐磨—”春喜抢过话茬:“唉!吃得起分量载得起重,小车一响—吱吱呀呀一阵风,在社会主义大道上向前冲。嗨,我是一通百通。”“通了就好!”老木匠高兴地叫春喜赶快拿起斧头。

“不!我更要提紧锄头!”“啊!你—”老木匠呆坐在竹椅上。春喜因势利导:“爹,木屑不能当粮仓,刨花怎能做衣裳!如果人人图轻松,田地谁来种?这不是后患无穷吗?”

春喜喜滋滋地说:“拿锄头是辛苦,但是更应看到:手里有了粮,心中喜洋洋。经得起风,经得起浪,祖国繁荣更富强,多为世界革命出力量。小木匠,以农为荣,以苦为乐,汗水浇出万担粮!”

老木匠嗔怪春喜不会拨拉小算盘,这一进一出差别大啊。春喜自豪地说:“小算盘光为自己算,越算越糊涂啊!”

“我是为你们算!”老木匠指着春喜说,“手艺是只聚宝盆,有了钱,平房翻楼房,那才舒舒服服啦!”春喜手指远方说:“我们要想千幢高楼万家暖,要把国家的利益放在第一位!”

老木匠见春喜铁心务农,只得表示让步。春喜爽直地指出:“爹,光让步还不行,应该跨大步,金光大道一起走,同心协力改山河!

春喜还批评老丈人,不该拿着斧头搞单干,散了众人心。老木匠强辩说:“只要不偷不抢,凭劳动吃饭不犯法,小斧头就是要砍。”

春喜点出老丈人砍的是农业基础。“你······你是在砍我的心哪!”老木匠气恼地舞着手臂,高声大嗓地朝厨房喊,“红梅娘—点心不要烧啦!”

老木匠指着春喜对老伴讲:“我不配当他丈人,从今以后,一刀两断!”“啊,你又要退亲?”赵大妈听得火了,“我是十七八个不同意!”

“我也不同意!”春喜来个火上添油,“改造小生产的私有观念,先从家里做起!爹·····.”“我······我······”老木匠气得浑身发抖。

“从今以后你不要叫我爹!”老木匠拿起棺材板借题发挥,“你走你的金光大道,我走我的盘肠小路;你解你的树疙瘩,我砍我的棺材板!”说完,举斧使劲猛砍,只听“咔嚓”一声,斧头砍着了暗钉,缺了口。

老木匠又气又恨,干脆扳去暗钉。可是风化雨淋,钉锈断根。春喜意味深长地说:“暗钉拔不尽,时刻会害人!”

这时,红梅虎着脸冲进来。她说工地上大伙在议论纷纷,指责春喜幕前高唱回乡曲,家里是两把斧头一条心。小木匠又拿斧头又拿锄头,分明另有一番心。

赵大妈认为,外面传流言,家中闹退亲,都是从老头子身上引起来的。春喜斩钉截铁地说:“不!是从棺材板里引起来的!”“棺材板?!”三人同声相问。

红梅再三追问,这棺材板是谁拿来的?老木匠心想:百问不开口,神仙难下手,便装作与已无关。春喜开腔说:“旧社会穷苦人一生劳累无所有,三张草席葬荒丘,像这样厚的杉木料,地主家才会有!”

一语提醒母女俩。赵大妈责怪老头子只认钞票不认人,红梅批评父亲立场不稳,敌我不分。这一下把老木匠逼急了,忙解释说:“杉木是钱小郎拿来的,反正······他不是地主

“钱小郎虽然不是地主,可他与大伙两条心。”春喜告诫着老丈人,钱小郎不但鼓动社员外出接私活,还组织地下包工队,破坏农业生产。

这地下包工队里,都是钱小郎沾亲带故一帮人,富了他一家门,苦了整个村哪!老木匠忙说:“现在他已经被处理了。”

红梅立即说:“他人被处理,可是不死心,为啥外出风时常刮不停?要是农业为基础的思想不扎根,棺材板的臭气会把你熏得眼花头昏,方向道路分不清。”老木匠听听有点道理:“嗨,我收回退亲,送走棺材板这祸根!”

春喜补充说,还得拔掉思想上的“暗钉”。老木匠难解这个“谜”,春喜耐心开导说:“这“暗钉”就是小生产的私有观念,有一点小利偷着干,有大利就会抡起斧头砍人。”

老木匠连连摇手说“不可能”。红梅冲着父亲说:“队长的爹农忙搞单干,他是利用你的手,煽动大家弃农外出,破坏农业生产!”“这招真狠毒啊!”老木匠轻轻骂了一句。

“毒就毒在他死命抓住你头脑中的“暗钉”啊!”春喜语意双关地说,“我们要铲除资本主义旧土壤,拔去利已主义毒苗根。这拔“暗钉”更是一场思想革命哪!”

老木匠如梦初醒,气愤地要到工地去找钱小郎辩论。看到老木匠的进步,全家舒心地笑了,一家人径直往工地奔去。

工地上,有些不明真相的社员,被钱小郎一煽动,闹着要外出做工。钱小郎嘴喷唾沫,阴阳怪气地说:“队长父亲搞单干,社员为啥不能出去做工?我看呀,找队长开证明去嘛·····.”

社员们听出话中有因,严厉追问。钱小郎冷笑了一声:“哼!每工三元,可以去打听。大家不相信,也可以去问老木匠。”他洋洋自得地叨咕个不停。

社员们问他有何凭证,“凭证?!哼,我让他打部纺车,也是三元一工,老木匠捞足油水,还把女婿拉去一起搞单干呢。”钱小郎边说边发出刺耳的笑声。

这时,人越聚越多,钱小郎更来劲了,他东蹿西跳,顿时争论声一阵紧似一阵。红梅挤进人群,钱小朗假惺惺地说:“队长,社员们为了外出做工,正在进行辩论,你看看这···

红梅接口说:“我看是要辩论辩论,就是······”“就是缺个活靶子—”钱小朗摊开双手,用挑衅的目光注视着红梅。

“活靶子,这里有!”随着声音,春喜“嗖”地摔出一块棺材板。钱小郎一见,惊恐万状,额上直淌黄汗,脸“唰”地泛白了。

工地上召开了现场批判会。春喜揭发了钱小郎大搞资本主义、破坏农业生产的阴谋。会场上口号声此起彼落,群情激昂。

这活生生的事实,使老木匠深受教育,他当场拿出十五元钱交公,表示要拔掉头脑里的“暗钉”,铲除小生产私有观念的毒根。

一家人高高兴兴回家来,老木匠收拾工具箱,发誓今后不拿小斧头,也要铁心务农了。春喜顶真地说:“爹不拿小斧头,你不退亲我退亲!”老木匠一呆:“啊,你又要退亲?!”

春喜笑着问道:“大家不拿小斧头,这榆树疙瘩叫谁开?小车耳朵叫谁做?大到四个现代化,小到社员家庭,离开木匠怎么行?爹,小斧头要围着大办农业转,组织起来,为农业生产贡献力量啊!

老木匠也笑出了声:“春喜回农村,真是另有一番心啊!”一家人欢欢喜喜地说着,思想要扎根,农业花开更茂盛,斗出个莺歌燕舞新农村!