“我在美国长大,并不是中国科学家。”2008年,诺贝尔化学奖得主、钱学森侄子——钱永健,公然宣称自己不是中国人,一时舆论哗然。

“爸,我保证,下次实验一定注意安全!”

10岁的钱永健站在一片狼藉的地下室里,低着头,不敢看父亲的眼睛。空气中弥漫着刺鼻的化学药剂的味道,原本整洁的乒乓球台,此刻正冒着黑烟,被烧出一个大洞。

钱学榘看着眼前这个满脸灰尘,却眼神闪亮的儿子,叹了口气。他没有责骂,只是拍了拍钱永健的肩膀,语重心长地说:“喜欢化学是好事,但一定要记住,安全第一。”

谁能想到,这个差点把自家房子烧掉的“熊孩子”,日后竟成为了诺贝尔化学奖的得主?

更令人意想不到的是,当中国为他的成就欢呼雀跃时,他却公开宣称:“我在美国长大,并不是中国科学家。”

此言一出,舆论哗然。

钱永健,究竟是谁?他为何要撇清与中国的关系?他的内心,又隐藏着怎样的秘密?

要理解钱永健的选择,就必须先了解他的家族。钱永健出身于浙江钱氏,是吴越王钱镠的后裔。他的伯父,正是大名鼎鼎的“两弹一星”功勋科学家钱学森。

钱学森的故事,早已家喻户晓。为了冲破重重阻挠,回到祖国,他付出了巨大的代价,甚至被美国政府软禁了五年。他的爱国情怀,感动了无数人。

然而,钱永健的父亲钱学榘,却选择了另一条道路。

钱学榘同样是一位杰出的科学家。他毕业于交通大学,后赴美国麻省理工学院深造,并取得了博士学位。新中国成立后,钱学森曾力邀他一同回国,为祖国建设贡献力量。

当时的钱学榘,内心十分矛盾。他不是不想回国,但他曾为国民政府工作过,担心回国后会受到不公正的待遇。更重要的是,他在美国已经拥有了稳定的事业和生活,让他难以割舍。

最终,钱学榘选择了留在美国,并加入了美国国籍。这个决定,彻底改变了钱永健的人生轨迹。

1952年,钱永健出生于美国。他从小接受的是美式教育,他的思维方式、价值观,都与美国社会融为一体。虽然他的血管里流淌着中国人的血液,但他对中国,并没有太多的了解和感情。

或许,正是因为这个原因,钱永健才会说出那句备受争议的话。

钱永健从小就展现出了非凡的科学天赋。他喜欢化学,喜欢探索未知的世界。他把家里的地下室改造成了实验室,整天沉迷于各种化学实验中。

他的父母并没有阻止他,反而给予了他极大的支持和鼓励。他们为他购买各种实验器材,允许他自由地探索和尝试。正是这种宽松的家庭环境,培养了钱永健对科学的浓厚兴趣。

16岁那年,钱永健凭借一个出色的科学项目,获得了“西屋科学人才选拔赛”的第一名。这个奖项,被誉为美国中学生的“诺贝尔奖”,含金量极高。

之后,钱永健顺利进入哈佛大学,攻读化学和物理双学位。毕业后,他又前往剑桥大学,继续深造。

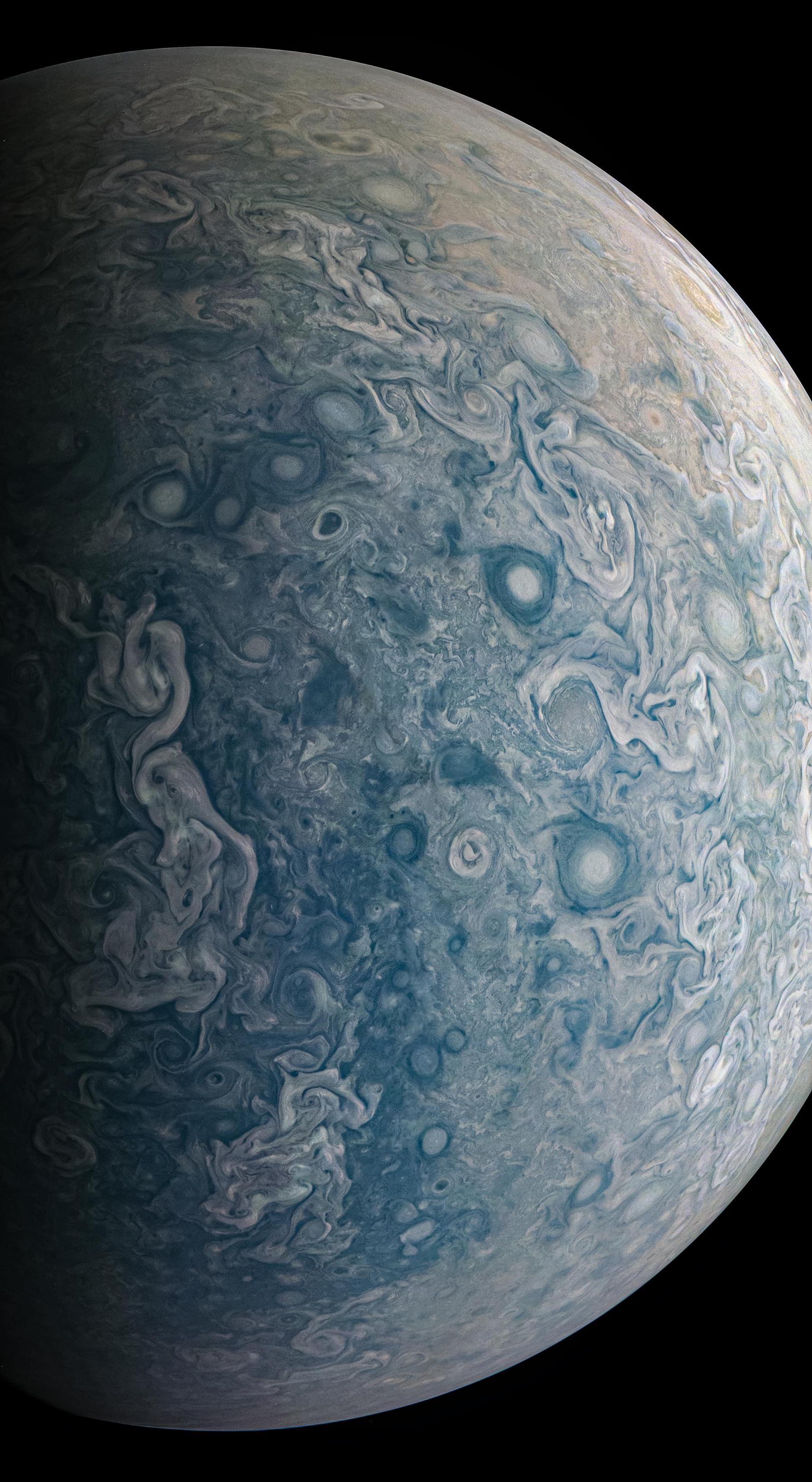

1993年,钱永健首次从水母体内发现了绿色荧光蛋白(GFP)。这种蛋白具有特殊的发光性质,可以用于生物医学研究。钱永健对GFP进行了改造,使其能够发出不同颜色的光,从而为科学家们提供了一种强大的研究工具。

这一发现,为钱永健赢得了2008年的诺贝尔化学奖。

获奖后,钱永健成为了媒体关注的焦点。当中国记者问及他的华裔身份时,他表示:“我的DNA来自中国,我还有不少亲戚在那里。我们家是一个中国文化和美国文化的混合体。”

然而,一年后,在香港中文大学,钱永健却公开强调自己不是中国科学家。

他的态度为何会发生如此巨大的转变?

或许,是因为他觉得自己是美国培养出来的科学家,他的成就应该归功于美国。或许,是因为他不想被贴上“中国人”的标签,他想以一个纯粹的美国人的身份,获得认可和尊重。

无论出于何种原因,钱永健的选择,都引发了人们的深思。

一个人的身份认同,究竟是由什么决定的?是血缘,是国籍,还是文化?

钱永健的故事,或许没有一个明确的答案。但他留给我们的思考,却远比答案本身更加重要。

2016年,钱永健在一次自行车事故中去世,享年64岁。

他的一生,充满了传奇色彩。他是一位杰出的科学家,他的成就将永远被铭记。他也是一个备受争议的人物,他的选择引发了人们的思考。

斯人已逝,功过是非,留给后人评说。

用户62xxx16

说句实话哪来那么大争议