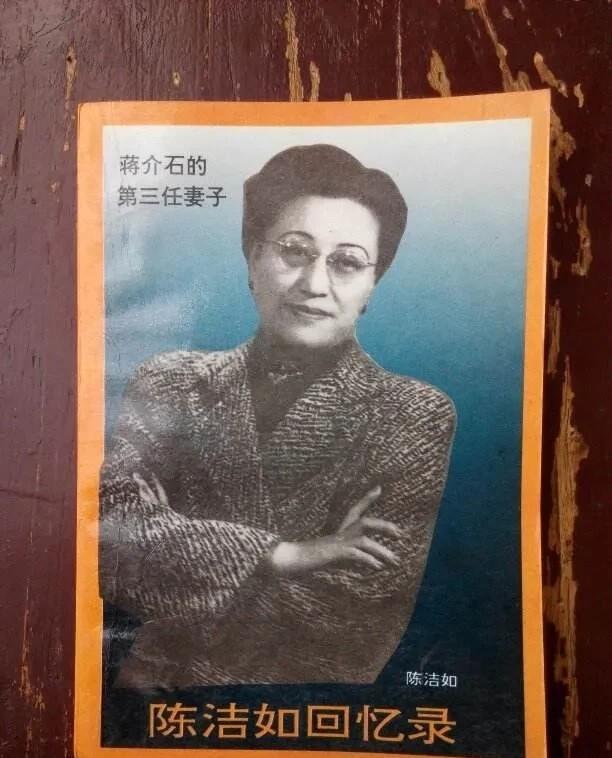

陈洁如当年在蒋介石身边,受蒋的影响和鼓励,养成了写日记的习惯,留下了一段沧桑岁月的详实记录。 一九九零年,在美国加州斯坦福大学胡佛研究所的档案室里,一份尘封多年的英文打字稿引起了研究人员的注意。这份被收录在张歆海档案中的文稿,正是轰动一时的陈洁如回忆录。消息传开后,胡佛研究所对这份珍贵的历史文献采取了开放态度,允许学者查阅和复印,但每次复印页数不得超过一百页。这份回忆录的重现,犹如打开了一扇通往民国历史的窗户,让人们得以窥见那段波澜壮阔的岁月。 回忆录的出现并非偶然。追溯这份文稿的源头,还要从陈洁如养成写日记的习惯说起。在她与蒋介石共同生活的岁月里,深受蒋介石的影响,她开始坚持每天写日记。蒋介石是一个极其重视日记记录的人,他认为日记不仅是个人生活的见证,更是一种自省和提升的方式。在这种潜移默化的影响下,陈洁如也养成了记录生活点滴的习惯。 这些日记积累下来,构成了一部详实的个人史料。其中不仅记录了她与蒋介石的婚姻生活,也见证了那个特殊年代的政治风云。日记中的文字,既有对重大历史事件的观察,也有对日常生活的细致描绘。这些看似平常的记录,却为后来的回忆录提供了最真实可靠的素材。 蒋介石与陈洁如的婚姻故事,原本是一段充满曲折与波折的情感历程,而最终的离婚和后来的财务困境,也深刻地反映了他们之间的复杂关系以及时代背景的动荡。1928年,蒋介石与陈洁如正式办理了离婚手续。离婚后的陈洁如和她的母亲开始了艰难的生活,她得到了蒋介石支付的18万大洋作为生活费,这笔款项原本应为母女提供安稳的生活。然而,随着陈洁如的母亲将这笔钱用于在江浙一带购买土地并收取租金,陈洁如的经济状况一度得以稳定。但随着时光推移,命运却没有给予她太多的宽容。 随着国民党败退至台湾,陈洁如的田产在国内的流失让她陷入了经济困境。原本安逸的生活突然变得不再可靠,陈洁如为保持蒋介石的名声而不愿出面谋职或接受打工工作,这种自尊心与现实困境的冲突,使她在台湾生活的日子变得愈发艰难。她在香港一度处于忧虑中,因为她所依赖的经济保障开始变得岌岌可危,而台湾方面所承诺的年收入1万美元也未能给她带来稳定的保障。1963年,陈洁如向蒋介石方面提出了新的要求——她希望能够一次性获得25万美元的支付,或者台湾方面能够为她在香港购买两处物业,并提供一定的现金补贴。然而,这个请求最终未能得到台湾方面的批准,这让她的生活更加焦虑。 正当陈洁如深感困顿时,命运仿佛给予了她一线希望。李时敏,这位蒋介石在黄埔军校的私人英语教师,在北伐胜利后转行成为香港电影圈的编剧和导演,凭借着一定的知名度,他在香港社会中有一定的影响力。李时敏向陈洁如提出了一个看似不太可能的建议:他希望帮助她整理她的往事,借此将其编撰成书,以英文形式出版,并将此作为与台湾方面重新谈判的筹码。这一提议让陈洁如产生了动摇,李时敏表现出的热情和专业性让她觉得或许是时候采取一个新的方法来解决自己的困境。 陈洁如最终决定与李时敏合作,接受了他的提议。这一决定,虽然在当时具有一定的风险,但却也给了她一线生机。在李时敏的协助下,陈洁如开始口述自己的过往,而李时敏则认真地将这些材料整理成文,并与几家美国著名出版社接洽。与此同时,这一行动很快引起了台湾方面的关注。陈立夫,蒋介石的亲信,收到指示后,通过函件的方式,劝说陈洁如停止这一行动。台湾方面希望陈洁如能够放弃出版和公开往事的计划,试图以情感和理性相结合的方式加以劝阻。 尽管面临台湾方面的压力,陈洁如依然坚持自己的立场,并在1964年与台湾方面的律师在香港达成了一项协议。根据协议,蒋家同意支付她20万美元现金,并且提供一处位于九龙窝打老道山的140平方米物业作为交换条件,用以购买她的口述材料整理稿。这个协议的达成,不仅是为了避免更大的公开冲突,也为陈洁如的生活带来了暂时的保障。在协议达成后,陈洁如根据保密协议交出了原稿,并按协议支付李时敏2万美元的报酬,严格遵守了保密条款,不留任何副本。 然而,这一切的背后,却也折射出陈洁如在艰难环境中所做出的无奈选择。尽管她获得了财务上的支持,但她与台湾方面的协议也使她陷入了新的困境。虽然协议为她带来了短期的经济保障,但她仍然无法摆脱命运的捉弄。她曾经的辉煌和与蒋介石的关系,如今在历史的风尘中逐渐模糊。她的生活虽然得到了物质上的补充,但内心的孤独和不安仍然无时无刻不在折磨着她。 陈洁如的故事,无疑是一个充满悲剧色彩的人生历程。从蒋介石的妻子到一个在香港依靠微薄收入度日的寡妇,她经历了社会变革、个人情感的波折,以及时代风云的变化。她的命运既是蒋介石家庭的一部分,也是那个时代背景下许多女性命运的缩影。她的孤独、困境和努力为后人提供了深刻的思考:在历史的洪流中,个人的命运往往如浮萍般随风漂流,无论她曾经多么光辉灿烂。