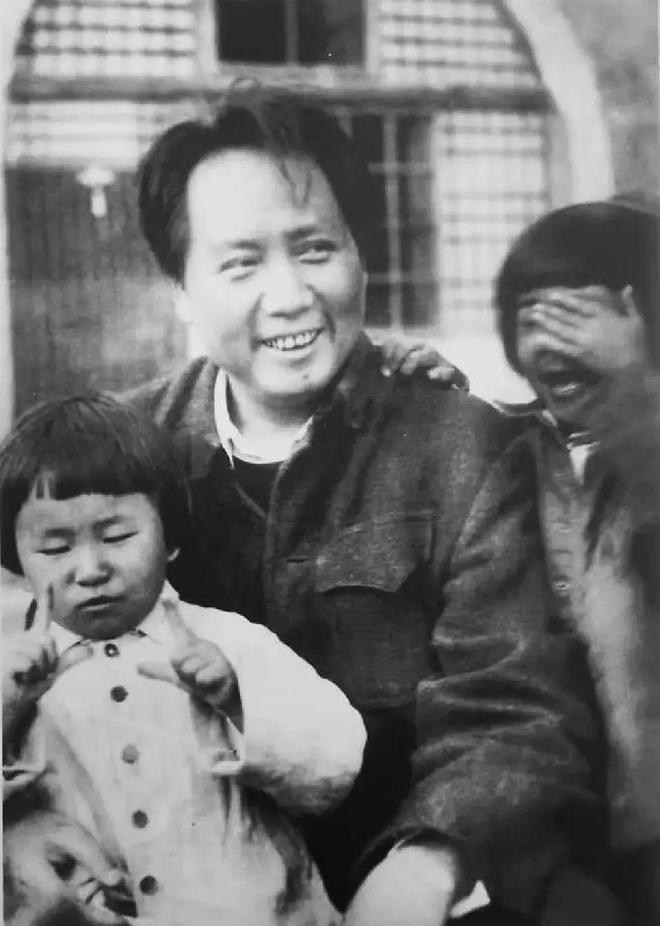

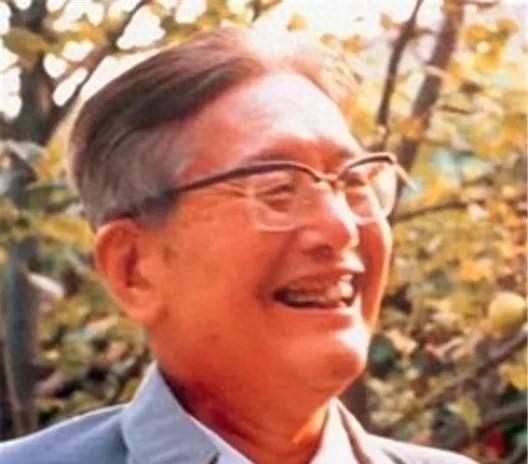

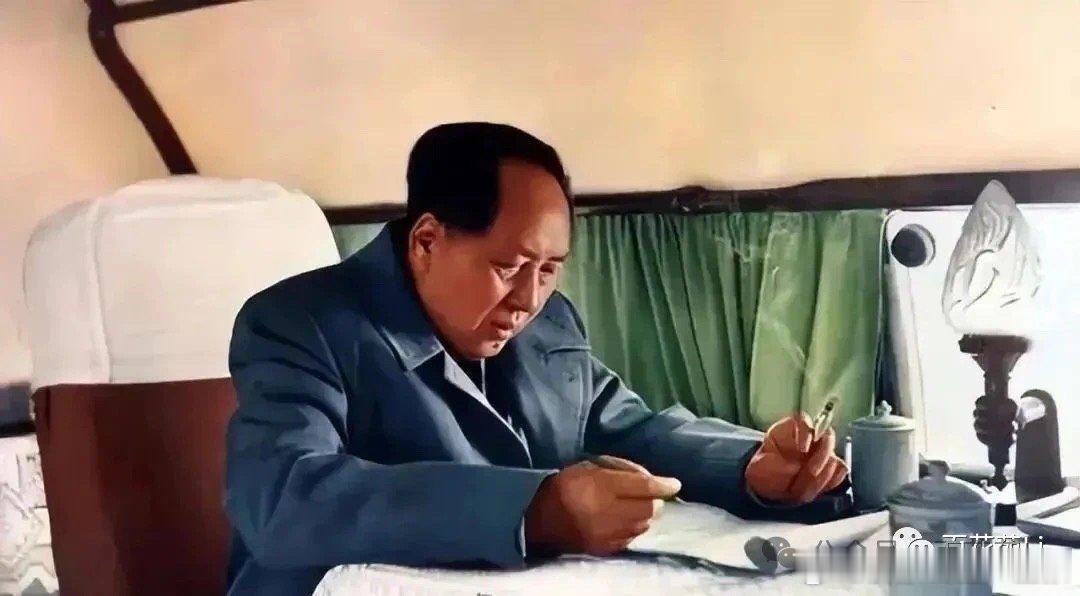

毛主席在保育院看望孩子,一个小孩扯住主席小声说:咱俩名字一样 “毛伯伯,我和你的名字一样!”这个话语,成了无数人记忆中的温暖一幕,也凸显了毛主席作为一位伟大领袖背后那份难得的温情。与毛主席亲密接触过的许多人,无论是近距离的工作人员,还是偶然间接触过的孩子,都深深记住了毛主席给他们留下的那份和蔼与关怀。 作为周总理的侄女,周秉德从小生活在中南海,虽然她进入中南海的时间较晚,但与孩子们一样,渐渐地,她也成为了毛主席的“老相识”。长大后的她曾回忆道:“毛主席是我们心中的伟大领袖,这点是非常清晰的,但是他给我的感觉总是很和蔼、很亲切……”这些话语,正是对毛主席非凡人格的一种真实写照。 1946年,随着蒋介石指挥的国民党军队朝延安进攻,形势骤然严峻。党中央决定暂时撤离延安,这一决定,虽是不得已而为之,却也充满了情感的复杂性。毛主席在延安住了多年,和这里的一草一木建立了深厚的感情。然而,战争的硝烟并不容许他长时间停留于此。撤离前夕,毛主席决定亲自巡视延安的一些重要场所,确保各项准备工作到位。 有一天,毛主席带着警卫来到延安保育院,他想看看即将离开的孩子们,给他们送去一份慰藉。当他走进保育院,迎接他的是一群天真无邪的孩子们。孩子们早已听说过毛主席的大名,纷纷围拢过来,或静静地看着他,或小声地交头接耳。 其中,一位小女孩忍不住向毛主席问道:“毛主席,您也要跟我们一起撤离吗?”毛主席笑了笑,温和地回答:“你们先走,等大家都平安离开,我会跟在后面,保护你们。” 另一位小男孩则向毛主席述说了家中的情况,告诉毛主席自己的爸爸还在前线。“你爸爸是打击敌人,为了我们能过上好日子。”毛主席听后,深情地抚摸着男孩的头,安慰道:“等把国民党军队打跑了,你爸爸就能回来看你了。” 就在这时,一个小男孩悄悄走到毛主席面前,扯住毛主席的衣袖,低声说:“毛伯伯,我要告诉你一个秘密。”毛主席凑近了些,认真倾听。小男孩轻声说道:“毛伯伯,我和你的名字一样,我叫‘席毛’。” 毛主席愣了一下,随即大笑起来,摸着小男孩的头,低声说:“这是我们俩之间的秘密,你一定要保密哦!” 这一刻,不仅是毛主席与孩子们之间的亲密接触,也是毛主席对革命后代无微不至的关怀。这些孩子中的许多人,正是烈士的子女,他们承载着父辈的革命理想,毛主席每一次的探望,都是在传递一种精神的力量。 撤离延安后,毛主席依然未曾放下对孩子们的关注。即便是战争时期,他也会抽时间与身边的孩子们交流,关心他们的家庭和学习情况。这种关怀,体现在他对每一位儿童的耐心与关爱上。 新中国成立之后,毛主席大部分时间都在中南海处理国家事务,然而每当有机会,他都会尽力接触到身边的孩子们。无论是党中央领导人家的孩子,还是普通民众的孩子,毛主席都关心备至。1959年,毛主席回到了阔别已久的故乡韶山,乡亲们早已得知毛主席的归来,纷纷赶来迎接。 在家乡,毛主席首先前往父母的墓前祭扫,随后他又访问了许多亲人和朋友,关心大家的生活状况。毛主席在韶山的日子里,不仅亲自查看家乡的农田,了解当地的农业生产情况,还与孩子们进行了深切的交流。 在韶山的学校里,毛主席接见了学生代表,并与他们合影留念。看着一张张稚嫩而充满朝气的面孔,毛主席的内心感到无比欣慰。“你们要好好学习,将来为国家的建设贡献自己的力量。”他叮嘱道,孩子们热烈地掌声不断,毛主席的身影在他们心中定格成了一个永不磨灭的标志。 然而,尽管毛主席对孩子们充满了关爱,自己亲生子女的命运却颇为坎坷。毛主席与杨开慧育有三子:毛岸英、毛岸龙和毛岸青。毛岸英在朝鲜战争中英勇牺牲,毛岸青虽然侥幸存活,但一生饱受病痛折磨。毛主席无论如何也未曾摆脱作为父亲的深深悲痛。 得知毛岸英牺牲的消息时,毛主席久久坐在沙发上,静默无言。尽管内心充满痛苦,但他依然安慰战友彭德怀说:“你不必自责,战争就是如此,总会有人为此付出代价。” 毛主席与贺子珍育有六个孩子,其中五个在革命战争年代夭折或失踪。唯一幸存的李敏在革命时期就被送往苏联,而毛主席也未能在她身边长大。李讷则是唯一一个在毛主席身边成长的孩子,但她的生活也并非一帆风顺。随着毛主席去世,李讷的生活开始急转直下,遭遇了婚姻的不幸,以及政治风波中的困厄,最终度过了一个并不幸福的晚年。