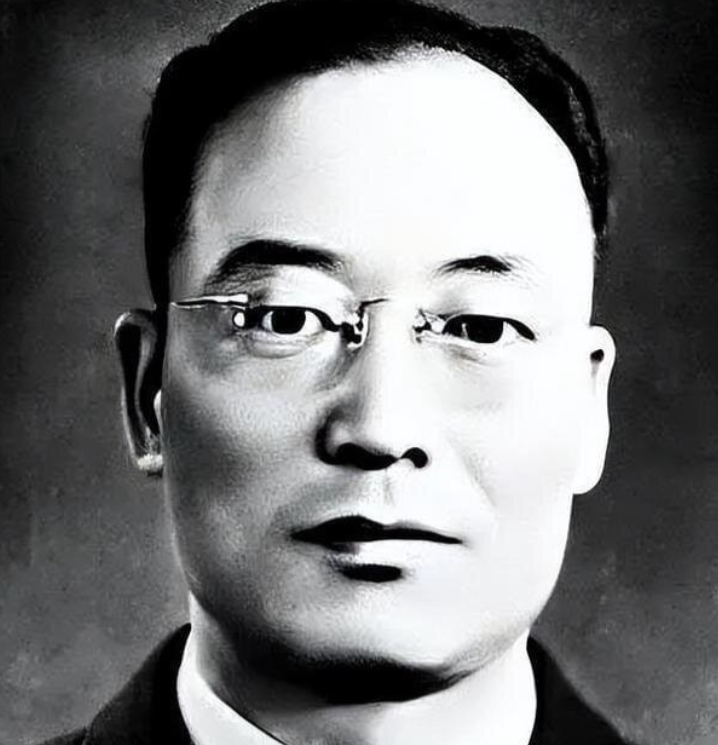

1948年10月23日,廖耀湘命令宪兵去枪毙作战不利的师长戴海容。宪兵闯进溃逃的乱兵群里,戴海容知道事情不妙,命令卫兵: “这几个家伙,竟敢直呼老子的名字,把他们毙了!” 信源:百度百科 在这一年里,国民党与共产党之间的博弈达到白热化状态。 战场上,许多曾经有着辉煌战绩的国民党军官开始面临命运的巨大转折。 戴海容,曾是国民党中坚力量之一,他的部队长期以来以作战勇猛、纪律严明而闻名,但这一次,他却遇到了一场决定性的大败。 戴海容所在的部队,原本在多个战役中屡次获得胜利,但随着资源短缺和兵员的减少,部队的战斗力逐渐下降。 面对共产党军队的迅速崛起,尤其是解放军的多路进攻,戴海容深知形势已经岌岌可危。 身为一名有着丰富战场经验的将领,他决定亲自指挥一次决战,试图扭转局面。 在一个狭窄的山谷里,兵力上的劣势让戴海容深感压力。 尽管局势不容乐观,他仍决定发起进攻,希望通过一波强有力的攻击打破共军防线,争取时间和空间来撤退。然而,作战指挥上的失误成了这一场战斗的致命弱点。 在这场决定性的战斗中,戴海容低估了我党的机动性和精确的炮火支援。他没有及时调整部队的部署,导致在进攻的初期,部队便被对方的炮火和伏击困住。 原本计划中的包围圈被我军反向击溃,戴海容的部队陷入了前后夹击的困境。通讯的混乱和指挥链的断裂,使得原本有些许优势的部队,瞬间变得四散而无序。 面对猛烈的攻击,戴海容依然拼命指挥着他的士兵企图突围,但结果却是他们被彻底包围,无法逃脱。 戴海容亲自指挥的部队在这场战斗中遭遇了惨重的损失。数百名士兵死亡,而剩余的部队要么被俘虏,要么在绝望中丧失了反抗的能力。戴海容则在突围过程中负伤,被迫退出战场。 作为一名指挥官,戴海容并未逃避责任。1948年10月23日,国民党军高层决定对负责作战不利的指挥官进行严惩。 当天清晨,戴海容正准备整理军务,突然听到屋外传来重重的脚步声。没过多久,戴海容的屋门被人推开,几个身着宪兵制服的士兵闯入了他的房间。随即,他们拔出了手枪,对准了他。 戴海容心中一凛,立刻意识到这一切意味着什么。就在这一瞬间,他心如刀绞,但眼睛里却闪烁着坚定的光芒。 他冷静地看向宪兵,毅然喊道:“这几个家伙,竟敢直呼老子的名字,把他们毙了!” 戴海容的呼喊如同一声怒吼,令人震惊。他的卫兵们早已在屋外潜伏,一听到命令立刻冲了进来。 霎时,屋内枪声四起,宪兵们猝不及防,纷纷倒地。虽然戴海容为自己争取了一些时间,但他深知,自己再也无法回到过去的辉煌岁月。 在几番激烈的枪战后,戴海容意识到事情已经无可挽回。他明白,即使这次躲过了眼前的危机,未来也不可能再有容身之地。战争的尘埃终将落定,而他的身份,注定被贴上了“失败者”的标签。 夜幕降临,硝烟已弥漫大地,戴海容坐在营地的简易帐篷内,眉头紧锁,心神不宁。 他做出了一个艰难的决定——他将选择放弃一切,带着最亲密的部下逃往香港,保存实力,以图日后再起。 凭借多年在军中的关系网与经验,戴海容悄无声息地找到了一条通往香港的隐秘路线。 深夜里,戴海容带着几名亲信,从一处荒废的山路悄悄出发。一路上,他们避开了巡逻,穿过荒野、山林和小道,直至抵达一处秘密的集结点。 天亮时分,戴海容和他的亲信登上一只小船,船员熟练地驾驶着船只,迅速驶向香港。戴海容站在船头,目送着渐行渐远的大陆。 船行在波光粼粼的海面上,戴海容的内心充满了复杂的情感。离开了战场,离开了曾经的荣耀和理想,他的人生轨迹再也无法恢复如初。