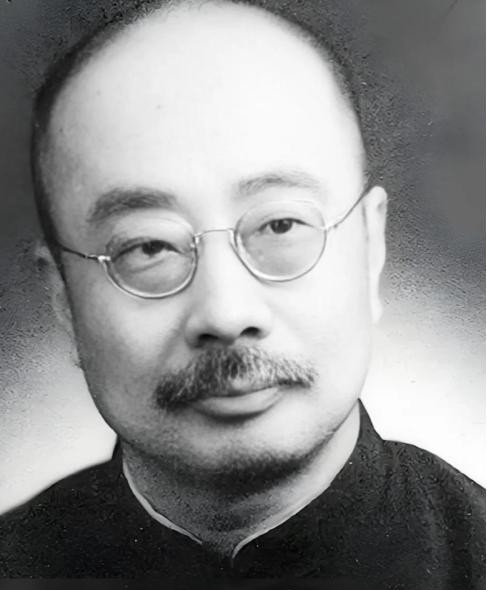

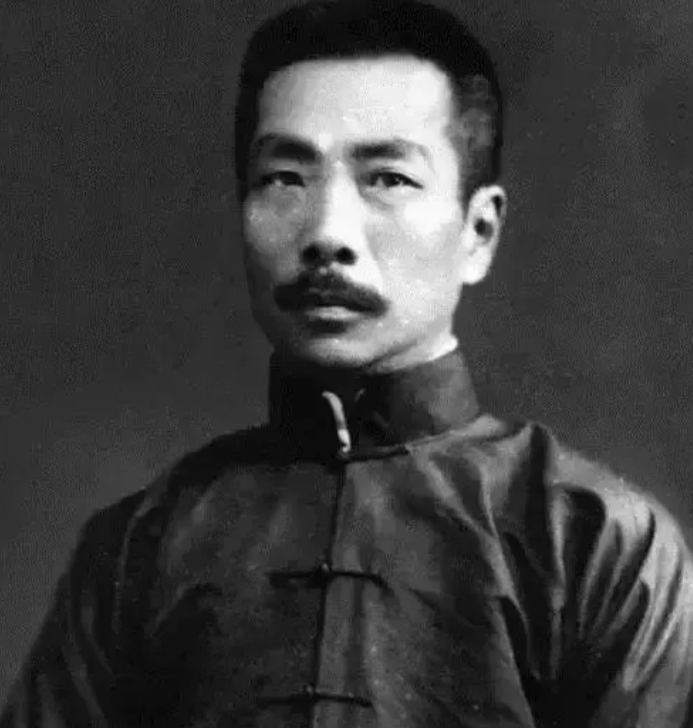

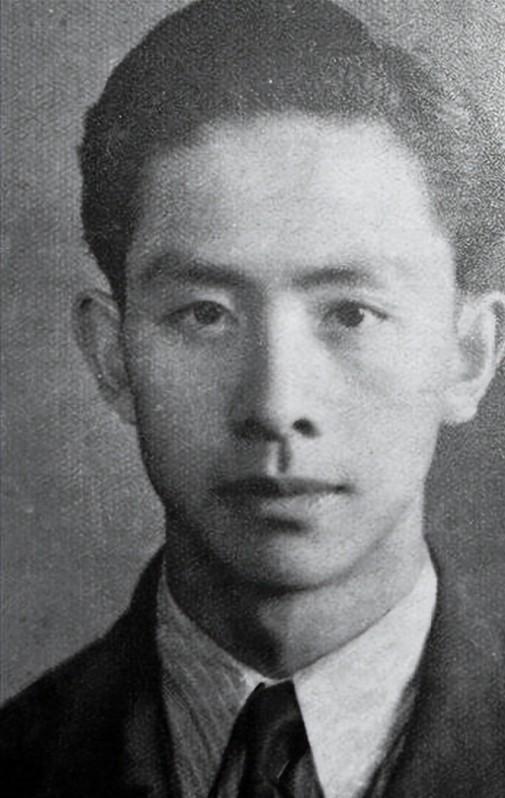

1936年,鲁迅去世的消息传出,许多人关注着他与弟弟周作人之间长达13年的决裂。第二天,周作人如常走进课堂,继续授课。这样的冷静似乎让人觉得难以理解,然而,当他讲到颜之推的《兄弟篇》时,却不禁眼眶湿润,回忆起与兄长之间的裂痕。或许那一刻,周作人才真正意识到,无论分离多长时间,血浓于水的情感依旧无法被完全割舍。

兄弟二人之间的矛盾,表面上看是不可调和的深仇大恨,但其实只是多年来误会的积累。周作人受旁人影响,再加上家庭及价值观的差异,使得两人初期的误解逐渐加深,最终爆发不可收拾。那些本是鸡毛蒜皮的小事,在成见与流言的催化下,成为兄弟感情崩溃的导火索。站在局外人的角度,这样的破裂似乎荒谬,却又在意料之中,因为人们常常在日常纷扰中忽略了对方的真实感受。

鲁迅的离世成为了周作人的一面镜子,让他看到了曾经的固执与偏见的后果。尽管他曾因种种原因与兄长决裂,但在生命的终点,所有的争执都显得多么渺小。回忆似潮水般涌来,周作人满心遗憾却已无法弥补,只能在文字中试图诉说未能表达的深情。兄弟俩的故事不仅仅是一段历史回忆,它提醒我们,无论是亲情还是友情,都需要理解与包容。在那些看似不经意的时刻,多给彼此一些空间和时间去化解误会,也许才能避免遗憾的再次上演。唯有珍惜眼前,方能品味到人间的真情之美。