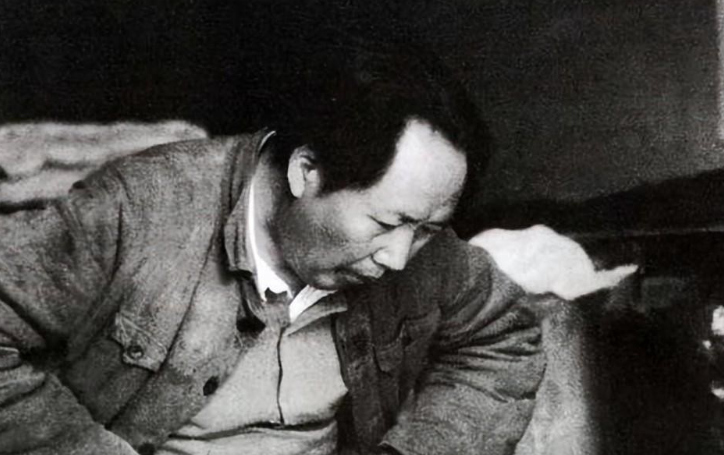

1937年,毛主席来到了延安的中央党校,此行的目的就是亲自给战士们讲话,没想到在讲话的中途,底下坐着的吴瑞林猛地蹿起来,把毛主席都吓了一跳。 毛主席一脸不解的问道:“你要干什么?”吴瑞林这才意识到自己失礼了,随即尴尬的笑了笑说自己有话讲。 吴瑞林是谁?他为何要在毛主席讲话的时候突然站起来打断? 吴瑞林当时是中央党校的学员之一,他是一个非常直率且敢于表达自己意见的人。当时正值抗日战争时期,战斗压力巨大,形势也非常紧张。吴瑞林在毛主席讲话时突然站起,表面上看似无礼,但实际上他当时的行为背后有其深层次的含义。其实,吴瑞林并没有打算冒犯毛主席,而是因为某些内心深处的疑虑和问题,他迫切需要得到解答。 那时候的吴瑞林,可能并没有完全认同毛主席的部分观点,或是对毛主席提出的某些指示感到有些困惑。毛主席给大家讲话时,有许多内容涉及到党和人民的关系、战争的战略以及如何才能更好地团结各方力量。在当时那个社会,毛主席的讲话并不是简单的讲道理,而是涉及到每个人的切身利益以及未来的生死存亡。 尽管吴瑞林显得有些失控,他内心的焦虑与对未知未来的恐惧其实并不难理解。毕竟,抗日战争时局瞬息万变,很多政策和命令直接关系到生死存亡。作为一名士兵,吴瑞林想要确保自己的想法不会被忽视,他希望能通过自己的一句话,获得更清晰的方向和答案。 毛主席没有生气,反而展现出了宽容与智慧。他微笑着询问吴瑞林要讲什么,而吴瑞林也在意识到自己有些过于激动后,重新坐下,耐心等待。这样的互动,恰恰反映了毛主席与战士们之间并非简单的上下级关系,而是一种平等交流的氛围。毛主席的态度是包容的,而吴瑞林的行为也从一个侧面反映了那个时代战士们的不安和焦虑。 然而,若从更深层次分析,吴瑞林的这一举动可能也是对毛主席当时话语权威的一种潜在挑战。在当时,毛主席被许多人视为无可争议的领袖,而吴瑞林的行为恰恰打破了这种固有的权威形象。这个小插曲,不仅仅是一个学员向领导提问的事件,它反映了某种潜在的思想碰撞和对权力结构的微妙质疑。 这件事情虽然表面上没有造成太大的波动,但它也揭示了那个时代人们在极度压迫下产生的内心冲突。在那个人人都要服从指令、任何言论都可能被解读为反动的时代,吴瑞林敢于站起来提出自己的疑虑,意味着他的心中仍然有着独立的思考和判断力。这种勇气也反映出当时中国革命队伍中的一些生动现实:尽管大家心向革命,仍然不能忽视个体的思考与声音。 当然,从毛主席的反应来看,他并没有因吴瑞林的突然打断而感到不悦。反而,他的宽容表现了一个革命领袖的气度。毛主席那种以民为本的思想,以及对军队中个体声音的关注,正是他能够赢得广泛支持的原因之一。通过这次简单的互动,毛主席可能意识到,革命的成功不仅仅依赖于铁的纪律和权威,更需要倾听每个个体的声音,理解他们的恐惧和疑惑。 而吴瑞林自己,虽然这次表达了自己的心声,但也反映了他对时局的复杂情感。在那个动荡的年代,许多人都有类似的迷茫和不确定性。他站出来提问并非全然是对毛主席的质疑,而是想要找到一个清晰的方向,想要得到更多的安慰和力量。这种焦虑,或许也是许多人在那个历史时刻的共同心态。 这件事如果放到今天来看,可能会被认为是一种很自然的行为:面对领导讲话时的疑惑,提出问题并没有什么不妥。但是在那个特殊的时代,这样的举动在某种程度上反映了那个历史背景下人们思想的张力与动荡。而毛主席的宽容回应,也许是一个领导者理解到这种思想碰撞背后的深层次需求的表现。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。