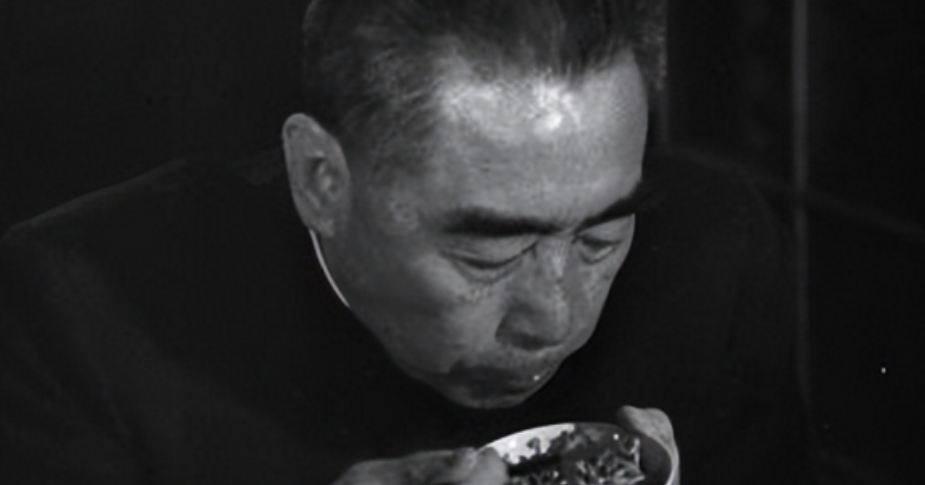

1973年6月9日,周总理低下头含泪扒着碗里的小米饭。当年越南到中国寻求援助,开口81亿,毛主席只批准25亿,越南心怀不满。

1973年,中国正处于“三年困难时期”后的恢复期,国内经济尚未完全复苏,人民生活仍面临诸多挑战,然而就在这一年,越南总理范文同访华,提出了高达81亿人民币的援助请求,这一数额对当时的中国而言,无疑是巨大的经济压力。

其实中越两国关系源远流长,自20世纪50年代越南承认新中国后,中国便开始向越南提供各种援助,包括粮食、武器等。

尤其在越南抗美战争期间,中国的援助达到了顶峰,甚至直接派兵参战,长期的援助使越南对中国产生了依赖心理,似乎将中国的帮助视为理所当然。

周总理深知过度援助只会削弱越南自力更生的能力,因此在接到越南的援助请求后,他陷入了深思,一方面越南作为兄弟国家,其急需支援的呼声不能忽视,另一方面国内经济状况也需考虑,如何平衡两者,成为周总理面临的重大考验。

后来经过与毛主席的慎重考虑,周总理最终决定向越南提供25亿人民币的援助,这一决定虽低于越南的期望,但已是当时中国所能承受的极限,它意味着全国人民需进一步勒紧裤腰带,工人需加班生产援助物资,农民需节省口粮。

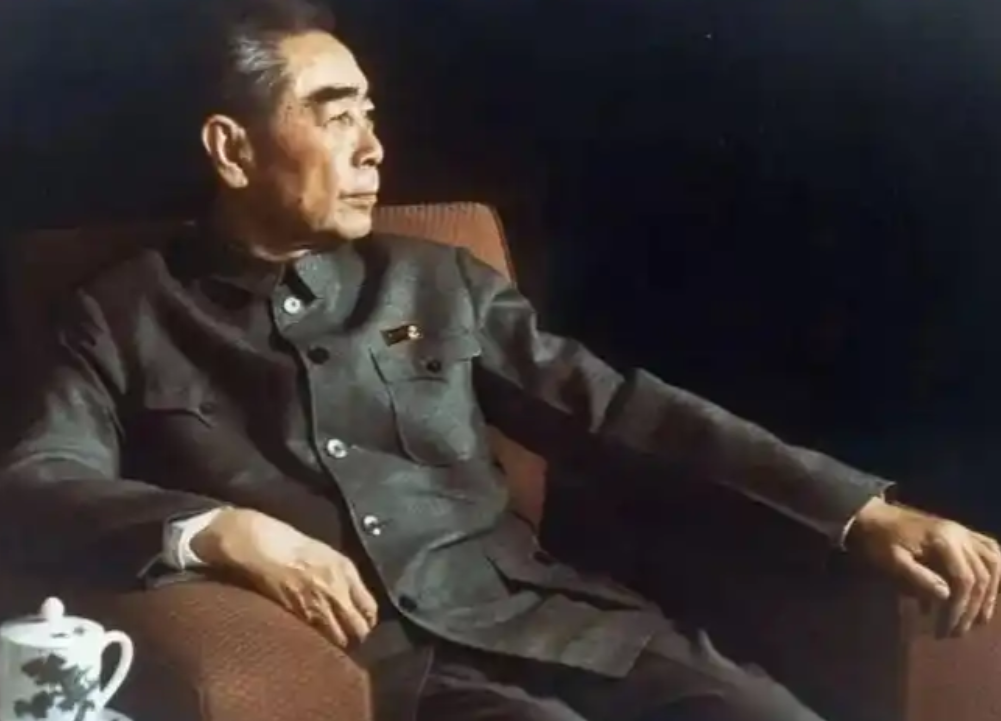

周总理的决策不仅体现了中国作为大国的担当,也展现了他的务实精神,他明白援助不应是简单的“砸钱”,而需考虑实际效果和长远发展,这一决策在国际上展现了中国的大国风范,同时也维护了中国的国家利益。

同年周总理陪同范文同访问延安,看到老区人民艰苦的生活,周总理深感痛心,他质问当地领导:“战争年代都没这样苦!这是为什么?”这句话表达了他对人民生活的深切关怀,也体现了他求真务实的工作作风。

离开延安时,周总理承诺:“等延安建设得差不多了,我再回来。”然而这一承诺最终成为他未竟的遗愿。

周总理的一生,是为人民服务的一生,他鞠躬尽瘁死而后已,为中国的发展和进步做出了不可磨灭的贡献,他的精神,将永远激励着我们为实现中华民族的伟大复兴而奋斗。

1973年周总理的抉择和思考,不仅是一个历史事件,更是一面镜子,反映了那个时代的中国,也映照着今天的我们。