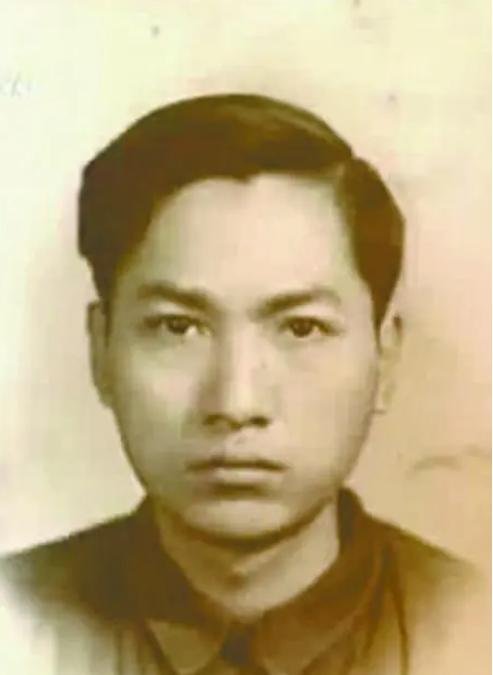

1982年,赵一曼唯一的儿子在北京工业学校的实验楼选择了自缢,所有的同事感到惋惜,没想到身为烈士的儿子,他竟然会选择这条路,那到底发生了什么让他选择这种方式来结束生命? 陈掖贤的故事,始于1929年1月21日,当时他出生在湖北宜昌。 母亲赵一曼,这位抗日烈士,在陈掖贤年幼时便被送往战场。赵一曼将陈掖贤寄养在丈夫的哥哥陈岳云家中,自己则继续投身革命。 七岁时,陈掖贤失去了母亲,却一直未曾真正了解母亲的英勇事迹。直至成年,他才得知母亲赵一曼的真实身份。 1956年,陈掖贤在东北烈士纪念馆首次看到母亲的遗书,那一刻,他几乎无法承受。 这封遗书承载着赵一曼母亲的期望与深情,她希望儿子长大后,能够理解母亲为国捐躯的意义。 这一刻,陈掖贤感到母亲的精神像是无形的重担,永远伴随着他。然而,他无法在母亲的英雄形象中找到自己的位置,反而感到深深的自责与无力。 陈掖贤的内心深处,始终埋藏着对母亲的思念和对自己身份的困惑。尽管他努力通过学业与事业追求成就,但这些成就无法填补内心的空虚。 他在中国人民大学完成学业后,被分配到北京工业学校担任政治课教师。 工作中的他,严谨且充满责任感,然而,他的孤僻性格却让他在同事和学生中并不显得亲切。他对生活的无助与对家庭的责任感,将他压得喘不过气来。 1957年,陈掖贤与学生张友莲结婚,婚后有了大女儿陈红。然而,由于性格不合、经济困境等问题,夫妻关系迅速恶化。 离婚后,张友莲因精神疾病住院治疗,陈掖贤的情绪陷入了深深的低谷。 尽管他试图恢复这段婚姻,但夫妻间的矛盾始终未能化解,这段痛苦的关系在陈掖贤心中留下了深刻的烙印。 1960年,陈掖贤的父亲陈达邦回国,在他最需要父爱的时刻,陈掖贤与父亲相认。 然而,父亲并未给予他足够的陪伴,这种亲情的缺失,让陈掖贤在家庭和社会中始终感到不安。 他也看到了家庭与国家的巨大差距。一天,他和父亲一起吃了一顿“红烧狮子头”,那是餐厅为民主人士提供的特别待遇。 看着周围因饥饿而艰难度日的人们,陈掖贤内心涌动着强烈的不安与愧疚,他觉得自己享受了不属于自己的“特权”。这种自责,成为了他内心日益沉重的负担。 1960年代初,陈掖贤选择写信给毛主席,表达自己对社会不公的质疑,信中含有讽刺和强烈的不满。 毛主席回复了“他还是个孩子罢了”,这封信让陈掖贤得到了某种程度的宽容,却也让他内心的冲突愈加剧烈。 “文化大革命”爆发后,陈达邦遭到严厉迫害,最终于1966年去世。陈掖贤的父亲死于非命,而他依然未能为父亲讨回公道。 这些苦痛与挫折,加剧了陈掖贤的精神困扰。他的工作和生活在不断的变动中变得更加艰难,1970年代,他被调到第六机床厂,成为工人。 这一身份的转变,让他从知识分子变为工人,这种身份的冲击加深了他内心的迷茫与孤独。 尽管社会给予了陈掖贤诸多照顾,包括安排房子和提高工资,但他依然无法适应自己的生活状态。 每月发下的工资在他手中总是捉襟见肘,而他对金钱的管理显得力不从心。他的精神世界越来越封闭,与同事和家庭的关系也逐渐疏远。 陈掖贤虽然工作兢兢业业,但生活的艰辛与心理的压迫,使他逐渐感到无法承受的重担。 1982年8月,陈掖贤的妻子张友莲因病去世,家中的空虚让他更为孤独。在长时间的精神压力下,他终于在实验楼内选择了自缢。 那一天,同事们发现他已经好几天没有上班,才急忙前去查看,结果发现他已无声无息地离开了这个世界。 此时,他的心中依旧充满着未解的困惑与沉重的心理负担。 一个烈士的儿子,背负着母亲赵一曼的革命精神,却始终没有找到属于自己的解脱。 他的内心世界,充满了对母亲的敬仰与对自己身份的深刻迷茫。尽管他以母亲为榜样,拒绝享受任何特权,力求过平民百姓的生活,但他无法逃脱命运的压迫和内心的痛苦。 每一段经历,都深深地印在了他内心的记忆中,最终,这一切沉重的负担让他走向了无法回头的结局。 (信息来源:中外人物 2024年01月15日《陈掖贤,赵一曼的儿子,拒领母亲抚恤金,53岁自缢而亡》)