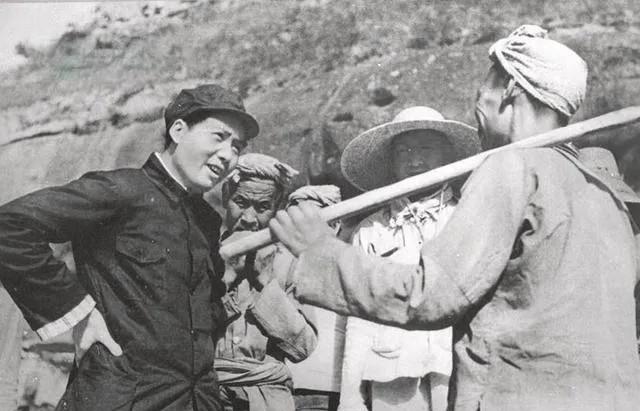

1960年,一个农民来到北京中南海,张口就说:“我要找毛主席。”警卫不让他进去,结果他说了一句话,吓坏了警卫。 在中国现代历史的波澜壮阔中,毛主席与他亲近的亲戚之间既有血缘的牵绊,也有深厚的情谊。 贺凤生和他的父亲贺晓秋便是这样一对特殊的亲戚,尽管他们的身份并不显赫,但在毛主席的心中,他们却是不可忽视的重要人物。 尤其是贺晓秋,毛主席曾两次获救,且其后代的举动,也让毛主席深感亲切。 贺晓秋和毛主席的关系可追溯到两人年轻时的深厚友情,两家住得很近,毛主席与贺晓秋从小一起长大,是亲密的朋友和同学。 尽管毛主席最终投身革命,走上了与贺晓秋完全不同的人生道路,但这段少年时代的友情和彼此的支持却成了日后毛主席能够与贺晓秋家人保持紧密联系的根基。 贺晓秋早年并未追随毛主席远赴长沙求学,而是留在了家乡务农。 即便如此,他依然心怀远大志向,希望能为社会做出贡献。他的这种想法一直未曾改变,直到后来他完全支持毛主席的革命事业,并积极参与了毛主席发动的农民运动。 特别是在毛主席深陷困境时,贺晓秋两次救了毛主席的性命。一 次是毛主席的行踪被敌人发现,贺晓秋为其设计掩护,将其成功送往安全地方;另一次是在毛主席策划秋收起义时,贺晓秋为确保其安全,再次帮助其躲避追捕。 随着岁月流转,毛主席忙于革命事业,贺晓秋则继续留在乡村,从事日常务农的工作。 他在这段时间通过各种途径保持着对毛主席事业的关注,尤其是在新中国成立之后,他对毛主席亲自创造的新社会充满了信心。 随着社会主义建设的推进,贺晓秋开始察觉到基层政策与人民生活之间的矛盾。 50年代末,贺晓秋决定写信给毛主席,反映基层农民的困境。 这封信的内容直截了当,提出了许多在实际操作中产生的问题。 贺晓秋的信给毛主席带来深刻的思考,毛主席回信表示感谢,并强调这些问题确实需要重视。 他不仅认可贺晓秋提出的意见,还表示日后如果有类似情况,应随时向他反映。 1960年的一天,一个身着朴素衣衫的农民突然出现在北京中南海外,执意要求见到当时的国家主席毛主席。 守卫中南海大门的警卫见这个农民形迹可疑,言语间似有什么隐情,便上前盘问。 谁知这个农民竟脱口说了一句惊人之语,顿时让警卫们大吃一惊,面面相觑。 原来,贺凤生此番上京,是为了完成父亲贺晓秋临终前的一个嘱托。那么,这个嘱托的缘起又是什么呢? 事情还要从贺凤生年轻时说起。当时的贺凤生突然得了一场大病,病情严重,急需医治。 由于没有县里的介绍信,加上家中积蓄不多,贺凤生的治疗费用成了一个大难题。眼看儿子的病情日渐加重,性命攸关,贺晓秋愁眉不展。 在走投无路之际,一向低调的贺晓秋想到了一个办法。 他鼓起勇气,决定给毛主席写一封信,讲明自己的处境和儿子的病情,恳请毛主席伸出援手。 其实,贺晓秋平日里从不轻易提及自己与毛主席的特殊关系,生怕被人误会成是在仗势欺人。但是此时,为了儿子的性命,他别无选择。 万幸的是,毛主席收到来信后,立即作出回应。 他亲笔给贺晓秋回了一封信,信中不仅对贺晓秋的遭遇表示慰问,还特意附上了300元钱作为贺凤生的医药费。 就是在毛主席的帮助下,贺凤生的病情才得以控制,转危为安。 对于毛主席的义举,贺晓秋感激不尽。 但同时,他也深知,作为国家领导人的毛主席本不应掺和这种私事。 毛主席一向对身边工作人员多占公家物资的行为非常反感,对公私分明有着极高的要求。 贺晓秋担心,毛主席给自己寄钱会不会也被有心人曲解,认为是在违反原则。 这个疑虑,一直萦绕在贺晓秋的心头。后来,他身患重病,弥留之际,才把这个心事告诉了贺凤生。 贺晓秋嘱托儿子,如果将来有机会见到毛主席,一定要当面问清楚那300块钱的来源,看是毛主席动用了公家的钱,还是拿出了自己的积蓄。 同时,贺晓秋也恳请贺凤生,一定要把农村的真实情况如实禀告毛主席。 贺晓秋的叮嘱,贺凤生始终牢记在心。 所以,当他好不容易见到毛主席时,在紧张之余,脱口而出的第一句话,竟是询问当年的那笔医药费是从何而来。 毛主席听后,语气严肃而坚定地回答:"那当然是我个人的钱。就算是别人家遇到那种情况,我也会伸出援手的。" 听到毛主席的这番话,贺凤生长舒一口气,心中的疑虑也随之烟消云散。 他赶紧向毛主席表明此行的真正目的,希望能够当面向毛主席讲讲农村的实际情况,完成父亲的遗愿。 此次会谈后,毛主席在1976年的政策调整中更加重视了基层问题,尤其是改革过程中的实际操作性问题。 毛主席不单纯依赖理论,更注重从基层反馈中获得信息,为解决问题提供有力支持。 贺凤生通过自己父亲的帮助和自己的努力,将农民的声音传递给了毛主席,为新中国的政策改进做出了贡献。