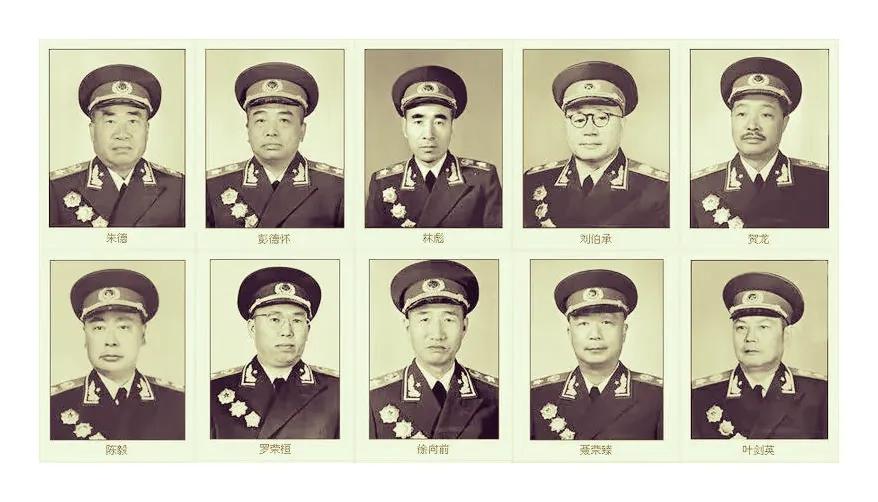

1947年,刘伯承接到一封来自鲁西的电报,脸色瞬间大变,他抓起电报,冲到译电室,啪往桌子一摔:“是不是有误,再译一遍!”电译员重译后,他一下瘫坐在椅子上,半天没缓过神。 “不,这不可能!一定是哪里搞错了,再译一遍!”1947年,鲁西南前线指挥部,刘伯承怒吼着,将一份刚收到的电报狠狠地摔在桌子上。

电报员战战兢兢地重新翻译,结果却与之前无异。刘伯承瞬间像被抽空了力气,瘫坐在椅子上,久久不能言语。 究竟是什么样的电报,让这位身经百战、泰山崩于前而色不变的将军,如此失态? 原来电报中包含着两个消息,一个喜讯,一个噩耗。

喜讯是,鲁西南战役大获全胜,我军成功突破国民党军的防线,解放了大片土地,为后续战略进攻奠定了基础。而噩耗,则是排长王克勤在攻打定陶城的战斗中,英勇牺牲。 王克勤是谁?他的牺牲为何会让刘伯承如此痛心? 时间倒回至几天前,鲁西南战役正酣。定陶城是国民党军的重要据点,易守难攻。为了尽快拿下定陶,我军决定组织突击队,强行突破。 王克勤所在的机枪排,主动请缨担任突击任务。营长看着王克勤那张蜡黄的脸,布满血丝的眼睛,心里有些犹豫。要知道,自从部队渡过黄河以来,王克勤就一直带病坚持工作,他经常背着受伤的战友行军打仗,身体早已不堪重负。 “营长,你就让我去吧!我知道我的身体不行,但我更知道,定陶城关系重大,早一天拿下,就能少死一些老百姓!”王克勤的声音沙哑,却异常坚定。 营长拗不过他,只能答应。 7月10日,攻城战打响。王克勤带领全排战士,冒着敌人的炮火,冲向定陶城北门。他们手提着装满手榴弹的篮子,在战壕里匍匐前进。 “冲啊!”随着王克勤一声怒吼,战士们跃出战壕,冲过鹿砦,跳过护城壕,冲到城墙下。 “架云梯!”王克勤一边喊,一边率先登上云梯。 就在这时,一颗榴弹落在云梯旁,爆炸的冲击波将王克勤掀翻在地。 “排长!”三班长见状,奋不顾身地冲过去,想要背起王克勤。 “别管我,冲!冲上去!”王克勤用尽全身力气,死死地抓住云梯,嘶哑地喊道。他知道,这个时候,时间就是生命,哪怕能多争取一秒,就能让更多的战友登上城墙。 三班长含泪转身,带领战士们继续冲锋。王克勤艰难地从腰间抽出信号枪,朝天扣动扳机,用尽最后的力气,目送着战友们一个个冲进城里。 最终,经过一夜激战,我军全歼定陶守敌四千余人,成功解放定陶。然而,王克勤却永远地倒在了冲锋的路上。 王克勤牺牲的消息传到刘伯承那里,他悲痛万分。他知道,像王克勤这样的战士,是真正的英雄,是人民的脊梁。失去这样一位优秀的指挥员,是部队的重大损失。 然而,战争的残酷,就在于它总是伴随着牺牲。刘伯承强忍悲痛,将王克勤的牺牲化为动力,继续指挥部队前进。 就在鲁西南战役取得胜利之际,一份来自中央的“A”级绝密电报,再次让刘伯承陷入两难。电报命令刘邓大军不作休整,立刻以半个月行程,挺进大别山。 这意味着什么?意味着部队要放弃休整的机会,长途跋涉,深入敌后,面临着巨大的风险和挑战。 刘伯承深知,部队刚刚经历一场大战,战士们疲惫不堪,武器弹药也需要补充。此时挺进大别山,无异于一场豪赌。 他立刻向上级请示,希望能稍作休整,但得到的回复却是坚决的“不行”。 军令如山倒。刘伯承知道,自己没有选择。他必须服从命令,带领部队挺进大别山,完成党和人民交给的任务。 然而,这一决定,却让刘伯承的心情无比沉重。他知道,这一路将会充满艰辛和牺牲。但他更知道,为了解放全中国,为了让人民过上幸福的生活,他们必须勇往直前,哪怕付出再大的代价。 最终,刘邓大军克服重重困难,成功挺进大别山,开辟了新的战场,为解放战争的胜利做出了重要贡献。 多年后,当人们回忆起那段峥嵘岁月时,总会想起王克勤的名字,想起他那句“别管我,冲!冲上去!”的呐喊。正是有了无数像王克勤一样的英雄,才有了今天的和平与幸福。他们的精神,将永远激励着我们,为了更加美好的未来而奋斗。 英雄已逝,精神永存。他们的故事,将永远铭刻在历史的丰碑上,激励着一代又一代人,为了祖国的繁荣昌盛,为了人民的幸福安康,砥砺前行。