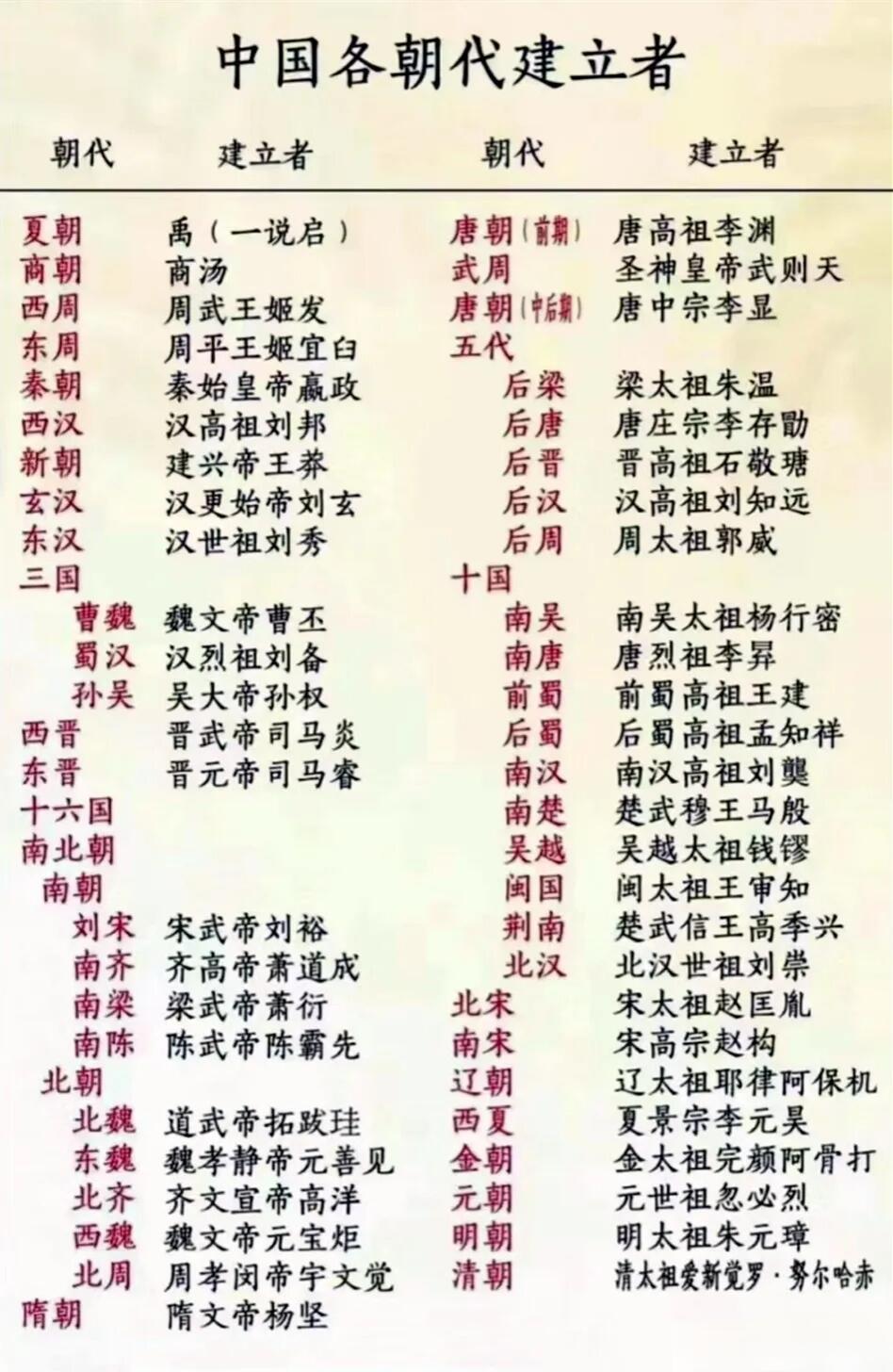

皇权阴影下的抗争:古代农民起义失败的历史逻辑 古代农民起义是中国历史上一个独特的政治现象。从陈胜吴广到太平天国,农民起义如潮水般此起彼伏,却始终未能冲破封建制度的樊篱。这些起义虽然声势浩大,但最终都难逃失败的命运。究其根源,在于农民阶级无法摆脱皇权思想的桎梏,他们的抗争始终在封建制度的框架内打转,无法开创真正的新局面。 皇权思想:农民起义的精神枷锁 农民起义领袖往往以"替天行道"为旗号,声称要推翻暴政,建立新朝。陈胜吴广起义时高呼"王侯将相宁有种乎",看似要打破世袭制度,实则只是想要取而代之。黄巢起义时自称"冲天大将军",依然未能摆脱对皇权的向往。李自成建立大顺政权后,立即模仿明朝制度,设立六部,俨然一个新朝皇帝。 这些起义领袖在取得一定胜利后,往往急于称帝建制。朱元璋从农民起义领袖转变为明朝开国皇帝的过程最具代表性。他们建立的新政权,不过是旧王朝的翻版,继续维持着封建统治秩序。 农民阶级的局限性决定了他们无法提出超越封建制度的新政治理念。他们反对的是具体的暴君和贪官,而不是君主专制制度本身。这种思想上的局限,注定了农民起义无法真正改变社会性质。 组织形态:农民起义的结构性缺陷 农民起义军多采用会党、教门等传统组织形式。这些组织带有浓厚的封建色彩,等级森严,权力集中。太平天国虽然提出了"天下大同"的理想,但其内部实行严格的等级制度,领导层生活奢靡,与普通民众严重脱节。 起义军内部权力斗争激烈,常常导致内部分裂。明末农民起义中,张献忠与李自成的矛盾就是典型例证。这种内耗严重削弱了起义军的力量,使其难以形成持久的战斗力。 缺乏有效的治理体系是农民政权的致命弱点。起义军占领地区后,往往无法建立有效的行政管理,导致后方不稳,难以支撑长期战争。 历史循环:农民起义的必然结局 农民起义虽然能够推翻旧王朝,但无法改变封建生产关系。新建立的王朝依然维持着地主阶级对农民的剥削,社会基本矛盾并未得到解决。 新王朝建立后,往往采取比前朝更为严酷的统治手段。明朝建立后实行的里甲制度、清朝的保甲制度,都是对农民控制的加强。这种统治的强化,反而加剧了社会矛盾。 农民起义的失败,反映了封建社会自我调节的极限。它能够通过改朝换代缓解社会矛盾,但无法实现真正的社会变革。这种循环直到近代资本主义因素的引入才被打破。 古代农民起义的失败,是历史的必然。在封建社会的土壤中,农民阶级无法培育出超越时代的新思想,无法建立新型的政治组织,更无法改变封建生产关系。他们的抗争虽然轰轰烈烈,却始终跳不出封建制度的窠臼。这种历史局限性的突破,需要新的生产力发展和新的阶级力量的出现。农民起义的失败,折射出中国封建社会超稳定结构的深层逻辑,也预示着只有社会性质的彻底变革,才能真正改变农民的命运。