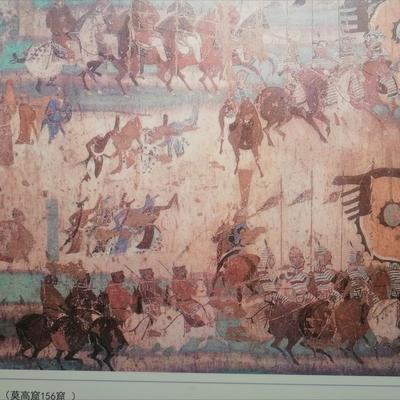

敦煌莫高窟第156窟的壁画上,一支浩荡的骑兵队伍正在穿越戈壁,旌旗上的"归义军"字样在千年风沙中依旧清晰可辨。这幅《张议潮统军出行图》凝固的不仅是艺术家的笔墨,更是一个被遗忘的边疆传奇——在盛唐余晖散尽的年代,一位沙州豪族率领汉人遗民收复十一州疆土,用孤勇重续了中原与西域的血脉。 遗落河西的汉家种子 公元799年,张议潮出生在沙州(今敦煌)豪族世家。此时距离安史之乱已过去44年,河西走廊尽陷吐蕃。敦煌文书P.3413号卷记载:"汉户皆为奴婢,田产尽属吐蕃。"张氏家族表面接受吐蕃"节儿"封号,却在暗处保存着《左传》《汉书》等典籍。少年张议潮在叔父张谦逸指导下研读兵法,敦煌藏经洞出土的《张淮深碑》透露,他"少而倜傥,怀奇节,喜读《太公六韬》"。 公元842年吐蕃内乱,赤祖德赞赞普被弑。张议潮敏锐捕捉到历史机遇,在敦煌豪族密室中与曹议金、索勋等三十豪杰歃血为盟。他们以敦煌为原点,暗中联络瓜州、甘州、肃州等地汉人遗民,用《诗经》中的"岂曰无衣,与子同袍"作为起事暗号。 孤军西进的战略奇迹 公元848年三月,张议潮趁吐蕃守军换防之际,率精锐突袭沙州军械库。敦煌文书S.6161号卷记载:"汉兵执白刃,蕃卒皆溃走。"起义军十日克复沙州,随即派十路信使向长安报捷。这些使者穿越祁连山、绕道回鹘境,最终只有高进达率领的使团在两年后抵达天德军(今内蒙古乌拉特前旗)。 在未获唐廷支援的情况下,张议潮展现惊人战略智慧。851年收复瓜州,次年夺取伊州(今哈密),854年攻占凉州(今武威)。每克一城必"缮甲兵,耕且战",将河西走廊变成流动的战争机器。敦煌出土的P.2962号《张议潮变文》记载其治军:"坐筹帷幄之中,决胜千里之外。" 归义军政的边疆治理 公元851年,唐宣宗册封张议潮为归义军节度使。这个名义上的藩镇政权,实为独立运转的边疆王国。张议潮在敦煌设立"军资库司"管理赋税,出土文书显示其采用"计口授田"制度;创设"都僧统司"统合佛教势力,莫高窟第94窟供养人题记可见"弟子河西节度使张议潮敬造"字样。 为巩固统治,张氏政权实施"和戎"政策:与回鹘可汗联姻,允许粟特商队自由通行,在甘州设立吐蕃移民聚居区。敦煌文书P.2762号《张淮深碑》记载:"四塞晏然,路不拾遗。"这种多元共治模式,使河西走廊重现"商胡客贩,日款塞下"的繁荣景象。 归唐之路的落日余晖 公元867年,69岁的张议潮毅然离开经营二十年的河西,以"入朝宿卫"之名前往长安。这个决定暗含深意:既避免归义军蜕变为割据政权,又为侄子张淮深留下合法继承空间。当他踏上东行之路时,敦煌万人空巷,《张议潮变文》记载送行场面:"百姓哀号,称道留公不得。" 在长安的九年里,这位边疆统帅被授予右神武统军、司徒等虚职,实则处于软禁状态。876年张议潮病逝时,归义军正面临回鹘与吐蕃残余势力的双重夹击。但他播下的火种仍在燃烧:其孙张承奉建立"西汉金山国",直至1036年西夏攻陷沙州,归义军政权的余晖才最终消散。 敦煌藏经洞的绢画上,张议潮身着紫袍腰悬金鱼袋,目光仍望向遥远的西域。这个在正史中仅留下寥寥数笔的人物,用毕生心血在帝国边疆筑起文化长城。当我们在莫高窟斑驳的壁画前驻足,似乎仍能听见丝绸之路上驼铃阵阵——那是历史对孤勇者最深沉的致敬。