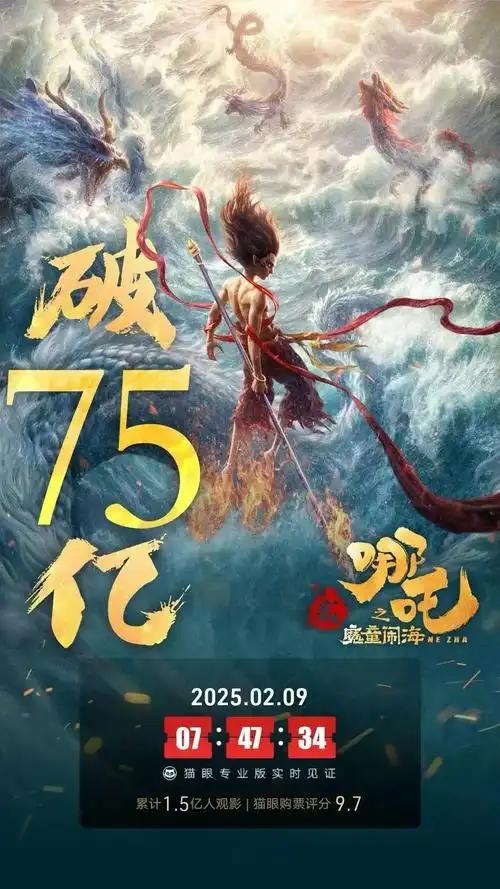

在《哪吒之魔童闹海》的五光十色的打斗中,那个曾经在《封神演义》里剑指天庭、割肉还母的叛逆少年,悄然褪去了反叛者的锋芒。这部试图重构东方神话的动画电影,以当代视角对传统故事进行解构的过程中,不仅消解了哪吒神话中最具现代性的精神内核,更在阴谋论叙事中扭曲了传统神话的价值体系,最终呈现出一个被规训的哪吒与异化的仙界。

被规训的反叛者:从弑父到寻父的精神阉割

在1979年上海美术电影制片厂的《哪吒闹海》中,白衣少年横剑自刎的决绝场景,构成了中国动画史上最悲壮的反抗宣言。这种"剔骨还父"的极端行为,本质上是对封建宗法制度的血泪控诉。而《魔童闹海》将李靖塑造成慈父形象,用"换命符"的温情叙事消解了原著中尖锐的父子对立。当哪吒跪拜父亲说出"我的命我自己扛"时,看似独立的自救宣言实则暗含着对父权体系的妥协认同。

这种改编折射出当代文化场域中"弑父情结"的消逝。在消费主义与家庭伦理的双重规训下,创作者将传统神话中的激烈对抗转化为代际和解的温情剧。哪吒不再是与整个礼法制度决裂的悲剧英雄,而是沦为需要通过父爱认证来完成自我救赎的问题儿童。这种叙事转向,本质上是对传统神话现代性价值最彻底的阉割。

二、被异化的仙界:阴谋论叙事下的价值崩塌

电影对阐教仙人的重塑堪称对传统神话体系的颠覆性解构。元始天尊成为幕后黑手,太乙真人被降格为滑稽的陪衬,这种将整个阐教阴谋化的处理,实质上是将《封神演义》中"顺天应人"的封神之战矮化为权力游戏。当申公豹说出"人心中的成见是座大山"时,原著中清晰的善恶分野被模糊为相对主义的灰色地带。

这种改编暴露了后现代叙事对传统价值体系的解构焦虑。通过赋予仙界以人性化的权谋算计,创作者试图制造叙事反转的新鲜感,却忽视了神话体系本身承载的文化密码。当阐教十二金仙的济世情怀被简化为权力斗争,中国传统神话中"替天行道"的崇高性也随之崩塌,留下的只有犬儒主义的价值真空。

三、祛魅时代的文化困境:在解构与重建之间

这种改编困境恰是当代文化转型的缩影。数据显示,近十年中国动画电影中"家庭和解"母题的出现频率增长了237%,而"个体反抗"母题则下降了64%。当《魔童闹海》用"我命由我不由天"的个体奋斗替代"打破旧世界"的革命叙事时,实际是用中产阶级的价值取向覆盖了神话原型的反抗精神。

这种文化转译带来的不仅是叙事策略的调整,更是精神基因的变异。哪吒形象从反抗者到救赎者的转变,折射出当代青年文化从激进批判到自我疗愈的集体转向。当我们在IMAX影厅为特效狂欢时,是否意识到那个敢于挑战天规的哪吒,已经变成了消费主义时代的精致手办?

站在神话重构的十字路口,《魔童闹海》的改编困境提示着更深层的文化命题:当传统神话遭遇后现代解构时,我们究竟应该持守怎样的文化立场?哪吒形象的嬗变史,恰似一面镜子,映照出这个时代在文化自信与价值虚无之间的摇摆。或许真正的神话重构,不在于颠覆性的解构狂欢,而在于对传统精神内核的创造性转化——让那个白衣染血的少年,永远保持着刺破天际的锋芒。