《哪吒2》被视作男性英雄之旅中集体心理“弑母”的呈现,相关影评获赞“精辟”。观影时那些难以言说的感受,被精准剖析与命名,且与女性主义相关。

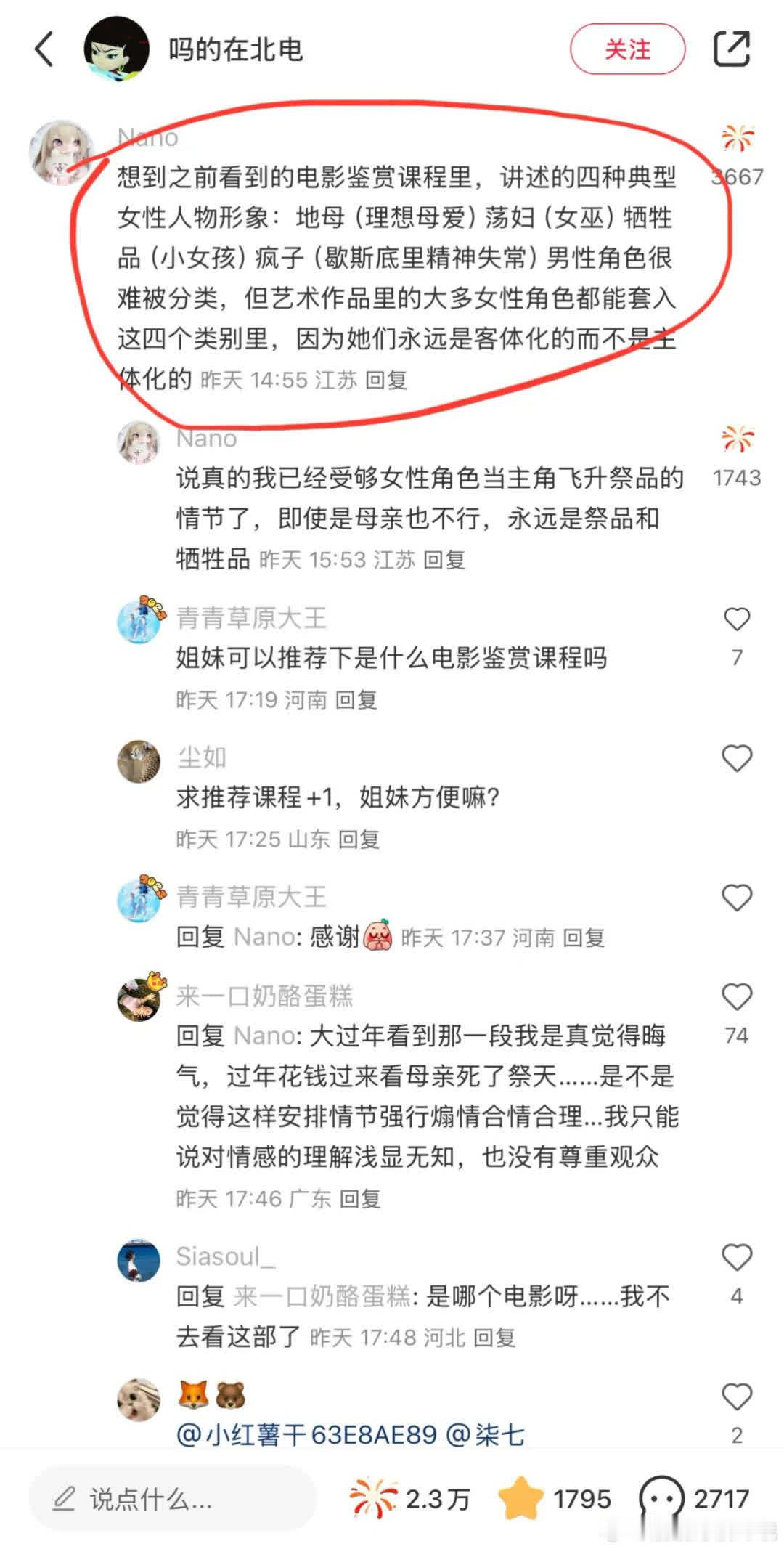

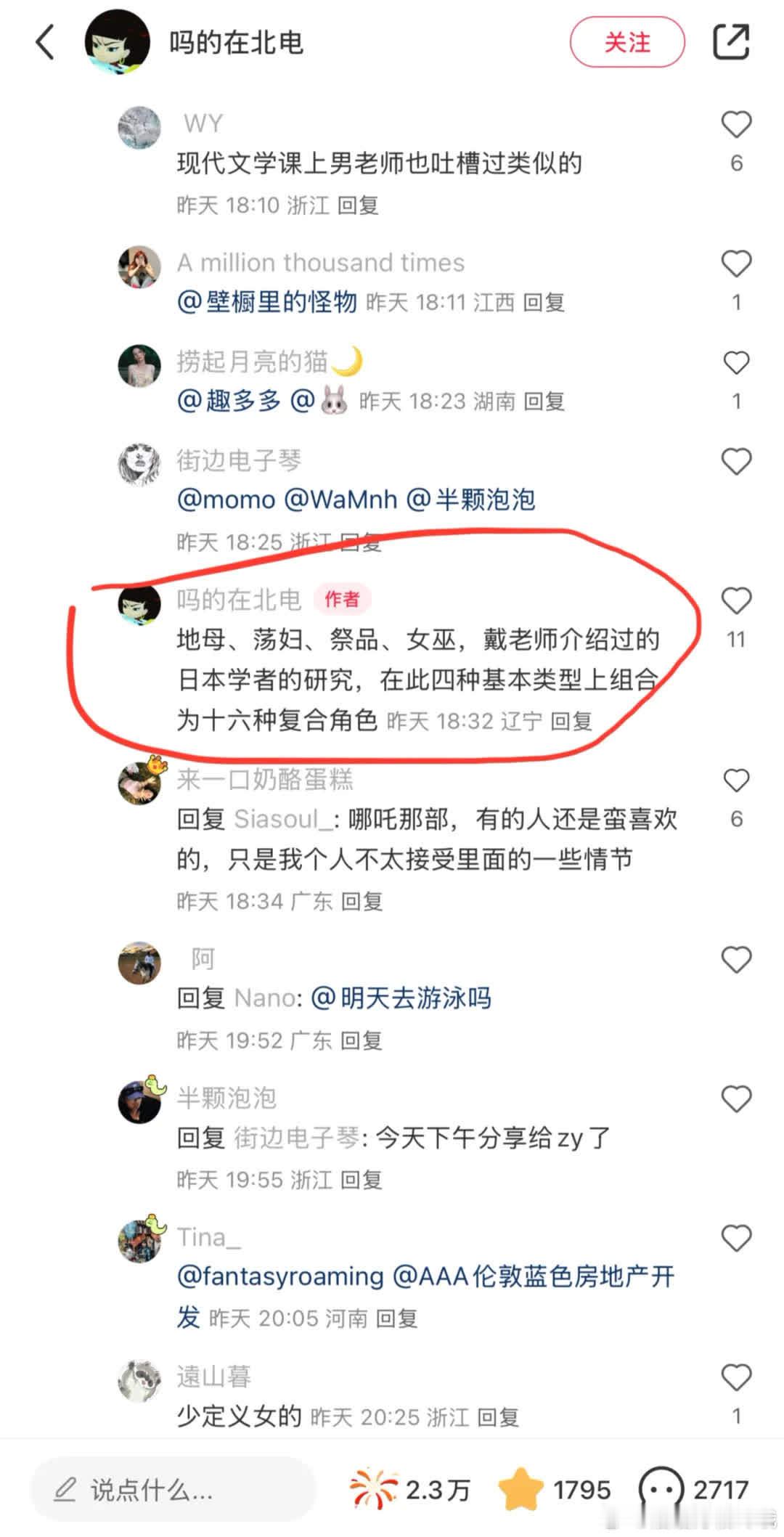

《封神2》剧情乏善可陈,姬发角色塑造偏弱。重温《哪吒1》后观看《哪吒2》,发现其虽延续了天性与养育影响孩子个性发展的主题,但新增的几个女性角色让人观感不适,如同《封神2》结局带来的别扭感。尽管西海龙王形象出彩、邓婵玉英姿飒爽,但从故事线及现实角度看,影片对荧幕女性形象的刻画存在争议,参考图[二R][三R]对荧幕女性形象的4种分类便可知一二。

其中,殷夫人之死令人纠结。从男性心理发展角度解读,她的死似乎是必然的。《哪吒2》恰似一场男性英雄之旅中的集体心理“弑母”历程。

电影中常见男主角在母亲或爱人死后获得成长,这虽是老套情节,却有其心理逻辑。哪吒始终是三岁孩童模样,即便与敖丙同时投胎,敖丙已成长为俊美青少年,他却仍是婴儿,此设定极具心理象征意义。直至母亲在眼前死去,他才冲破咒印、重塑肉身,身形与敖丙相仿,宛如兄弟。

恋母情结与心理弑母仪式,男女皆有,但表现不同。现实中男性难以抗衡恋母情结,故而在文艺作品中反复出现“杀母”情节,不过多是间接方式,如母亲主动牺牲或被恶势力杀害,且常将母亲置于比父亲更弱、更易遇害的境地,可现实中女性寿命普遍长于男性。