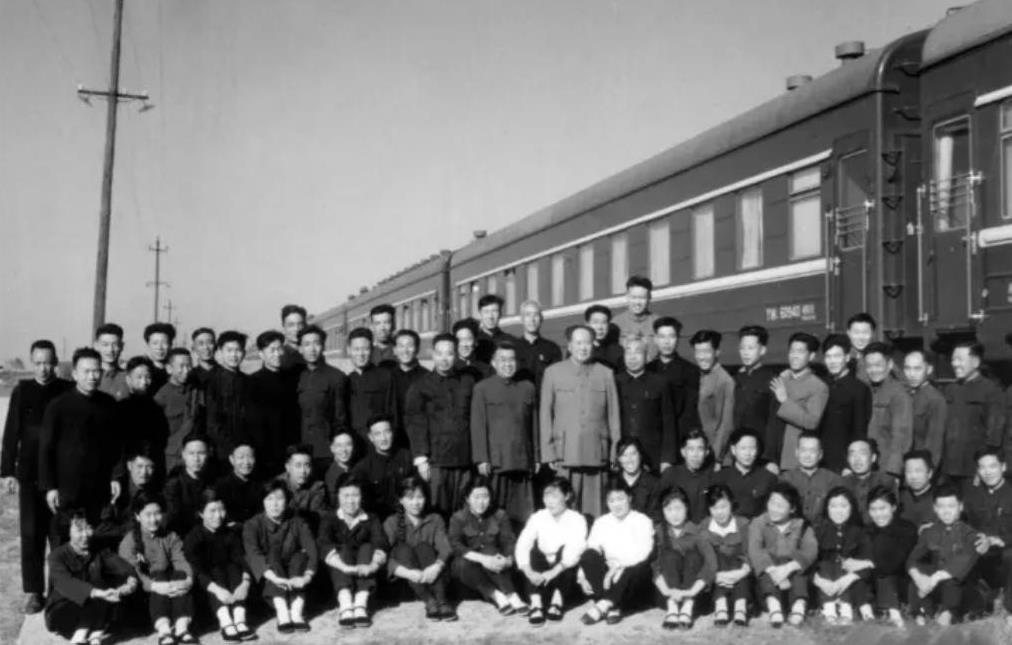

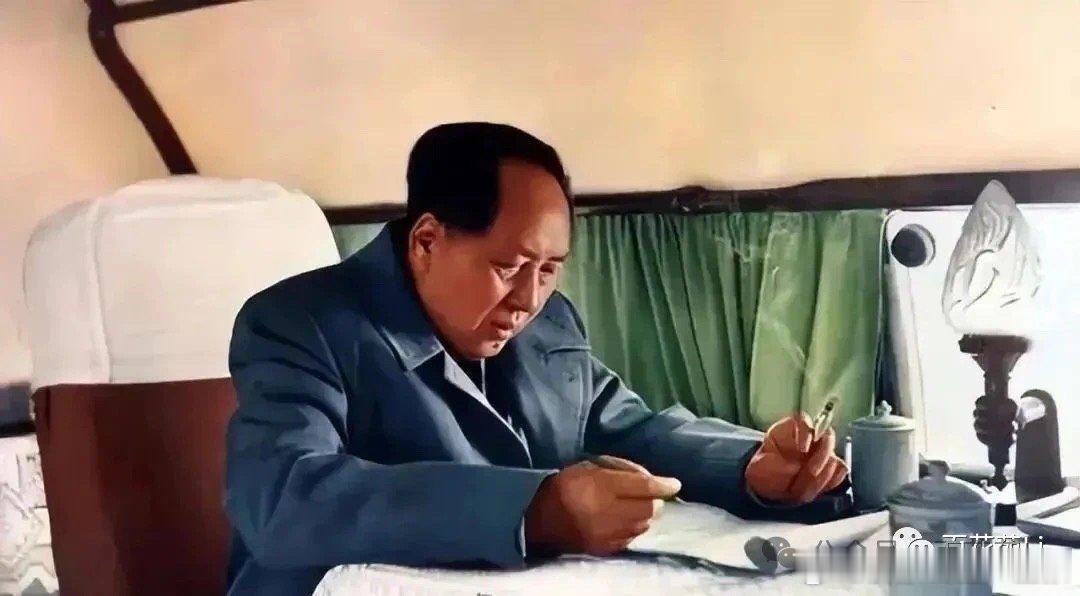

1960年除夕夜,毛主席正在吃一个葱花饼,刚吃到一半突然停下,脸色也变了。他立刻喊来厨师,问:“这饼里到底放了什么?”没想到厨师一听也生气了,质问他这是什么意思。 那是一个物资匮乏、百姓生活艰难的年代。国家上下笼罩在艰苦奋斗的氛围中,领导人时时挂念民生疾苦。毛主席每日为国家的未来筹谋计策,其身躯虽不再如往日强健,内心却牵挂着亿万民众。 在这艰难的岁月中,厨师程汝明以精湛的技艺和无比的忠诚,肩负起为领袖烹制膳食的重任。 程汝明自幼酷爱烹饪,在饭店内从青涩学徒成长为技艺娴熟的厨艺大师。他在西餐与中餐之间自由切换,技艺精妙的料理曾在国际会议上令外宾称赞不已。当他接到为毛主席及家人提供饮食的任务时,心中既激动又谨慎。对他来说,这不仅是一份荣耀,更是一种责任和担当。 他观察到毛主席饮食中的讲究:不食酱油,却偏爱红烧肉;对辣味有独到的偏好,偏爱湖南菜中的香辣风味。他在反复试验中摸索出既符合毛主席口味又不损健康的烹饪方法。 医生的建议和主席的嗜好在他心中形成了微妙的平衡,时时提醒他既要满足领袖的味蕾,又不能违背国家节约和与人民同甘共苦的准则。 国家正处于艰苦奋斗的岁月中,毛主席常常在夜深人静时伏案工作,忧心忡忡。程汝明看在眼里,急在心中。为使主席补充营养,程汝明尝试在菜肴中巧妙加入肉类成分,却又力求低调隐蔽,期望能在不违背主席节约精神的前提下,稍稍改善他的健康状况。 除夕之夜,寒风呼啸,万家灯火依旧温暖。在那充满特殊意义的时刻,程汝明早早便忙碌于厨房内,为毛主席精心准备节日菜肴。 记忆中他曾多次亲手制作过葱油饼,那饼皮金黄酥脆,内里香气扑鼻,是他童年时便钟爱的味道。那一夜,他决心再创新法,将肉类营养隐匿在那饼内,使毛主席在不违背自己的操守下,也能稍稍摄取一些肉香与营养。 程汝明心中盘算良久,提炼出猪油,研制出特别的葱油饼。他细致计算肉末的分量,既要确保入口时能有微妙的肉香回味,又不能使味道过于明显。 忙碌的厨房中,各式炊烟袅袅,他心中充满了对毛主席的关爱与顾虑,深怕因多一丝荤味而违背领袖的初衷。厨房的灶火映红了他的脸庞,汗水混合着油烟在空中飘散。他低声默念着对国家、对人民的无限牵挂,心中也在寻求那份烹饪艺术与责任感之间的平衡。 毛主席坐在简朴的餐桌旁,神情凝重地品尝着眼前的葱油饼。他的眼神仿佛穿透了食物表面的金黄,看到了那背后隐藏的深意。 饼入口后,他顿时感到一种与往日不同的滋味,隐隐的肉香令他心中涌起复杂的情绪。他缓缓咀嚼,眼神中闪过一丝不易察觉的担忧。片刻间,他放下手中的饼,声音低沉而坚定地吩咐人将程汝明招至跟前。 站在毛主席身旁的程汝明脸上写满焦虑与不安,内心的期待与紧张交织成一阵阵涟漪。毛主席望着他,语气中透露出难以掩饰的失望与责问:“你在饼里放了什么?”那声音既有慈父的温情,也包含着领导人对国家前途的深切忧虑。 程汝明话语结结巴巴地说明了自己的用意,心中明白这不仅仅是一道菜肴的成败,而是肩上沉甸甸的责任和对国家苦难的关怀。 在那一瞬间,厨房内的每一道光影仿佛都凝固了,时间在这一刻变得异常漫长。毛主席的眼神里映出对当时困境的无奈,对民生艰难的焦虑。他心中始终牵挂着千千万万普通百姓,哪怕一丝荤香,也可能被视为对民众困苦的不敏感。 他的语气中透露出对程汝明的严格要求,那不仅是对一位厨师的叮嘱,更是一种对国家、对民众生活状况的深切忧虑。程汝明在领袖严厉的目光中,心中那份细腻的情感与责任感被无限放大,深知自己在这条道路上的每一步都牵动着无数人的心。 那一夜的风雪,见证了历史上最为温情的一幕。毛主席的严词如同冬夜的寒风,将程汝明心中所有美好构想瞬间冻结。程汝明低头认错,语气中满是对毛主席无比的敬意和歉意。他郑重承诺今后绝不再私自加入任何肉类成分,坚守那份与百姓同甘共苦的信念。 那之后,每当夜深人静时,程汝明总会在厨房内反复思量这一教诲,他开始更加细致地体味领袖对民生疾苦的无尽牵挂。他对待每一道菜品,心中都充满了对国家大义的深刻认识,每一味调料、每一次火候的把握,都蕴藏着对人民生活困苦的深切感知。 毛主席的生活依旧保持着他那种朴素而严谨的风范。朴实无华的衣物和补丁累累的鞋子,每一个细节都在诉说着他与民同苦的初心。 程汝明在一旁默默奉献,他深知每一次端上桌的佳肴,都是在传递一种无声的责任和关怀。岁月流转,国家在风雨中前行,毛主席在历史长河中留下了不可磨灭的痕迹。 那位在厨房内用心烹调、无怨无悔追随领袖的厨师,在临终前轻声说出:“我终于又可以去给主席做菜了。”这句话承载着他对毛主席深沉的敬爱,也凝聚着对国家、对民族未来无限期盼的情怀。程汝明的一生如同他所烹制的每一道菜,蕴含着对生活的热爱与对理想的坚守。