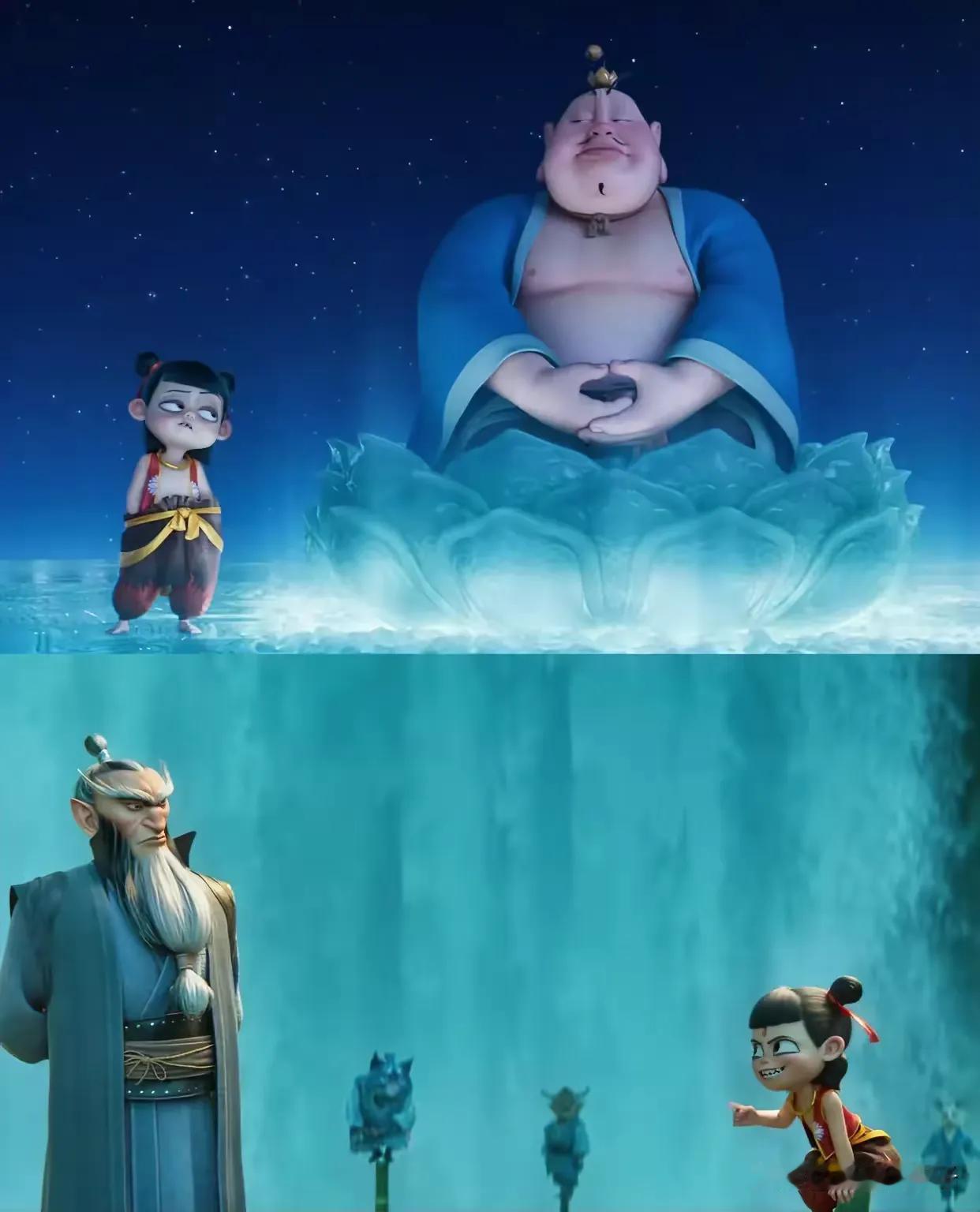

大多数人的人生观精神潜意识里还是匍匐在神的脚下,作为神的奴仆而存在 。 而真正站立起来的人首先面对的是虚无问题,这是一个消极的体验,也是一个积极的开端。 1. 神性框架下的意义系统 在传统宗教文明中,神圣叙事为人类提供了完整的解释体系: - 存在论:宇宙起源与终极归宿 - 价值论:善恶的绝对标准 - 目的论:生命的神圣使命 这种范式如同柏拉图洞喻中的火光,给予确定性的阴影,但本质上是将主体性外化的投射。 陀思妥耶夫斯基在《卡拉马佐夫兄弟》中揭示的"如果上帝不存在,一切皆被允许"正是这种依赖性的写照。 2. 启蒙祛魅后的精神真空 当尼采宣告"上帝已死",祛魅过程将人类抛入存在论的荒野: - 宇宙的沉默(加缪的"陌生感") - 价值的相对化(萨特"存在先于本质") - 死亡的终极性(海德格尔"向死而生") 这种虚无体验如同克尔凯郭尔描述的"致死之病",但正如黑格尔辩证法所示,否定性中孕育着新的可能性。 3. 存在主义的积极转向 萨特的"人被判定自由"揭示: - 创造价值的责任从神转向人 - 荒诞成为创造的前提(加缪《西西弗斯神话》) - 海德格尔"诗意的栖居"指向本真存在 中国哲学中的"天行健"精神与此形成对话,王阳明"心即理"同样强调主体建构价值的能力。 4. 现代性困境与超越路径 齐泽克指出现代主体陷入"被迫自由"的焦虑: - 消费主义提供的虚假主体性 - 技术治理的新形而上学 - 社群认同的当代图腾 真正的站立需要: 1)承认荒诞的勇气(蒂利希"存在的勇气") 2)创造性的价值生产(尼采"重估一切价值") 3)责任伦理的建立(韦伯"以政治为志业") 这个精神进化过程如同凤凰涅槃,当人摆脱依附关系直面虚无时,恰是创造真正属人价值的开端。 禅宗"见山三阶段"的隐喻在此显现:从确定性的信仰,到解构后的迷茫,最终抵达更高层次的澄明。 这种站立不是傲慢的征服,而是在宇宙荒诞中坚持创造意义的英雄主义。 本体论哲学