从华尔街恶魔到黑暗骑士:芭乐生贺

今日,阳光轻拂洛杉矶的棕榈叶,你或许正临窗而立,凝望着日常的一幕,对我们而言,你早已是那穿透银幕的璀璨光芒,以灵魂和肉体在胶片上铭刻下不朽的印记。

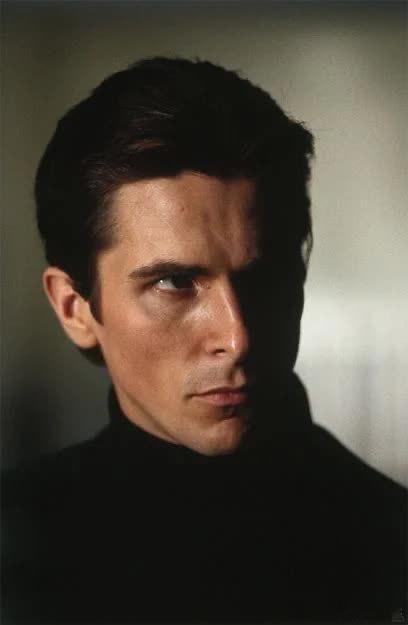

🎦回溯《天鹅绒金矿》,24岁的你化身记者亚瑟·斯图尔特,置身于布莱恩·斯莱德的幻灭现场,如同一枚锐利的钉子,将时代的虚荣与背叛深深嵌入胶片之中。那双时常在暗处凝视的眼眸,既纯真又锐利:

当镜头捕捉到你时,所见非“演员贝尔”,而是一个在爱与谎言中探寻真相的旁观者。

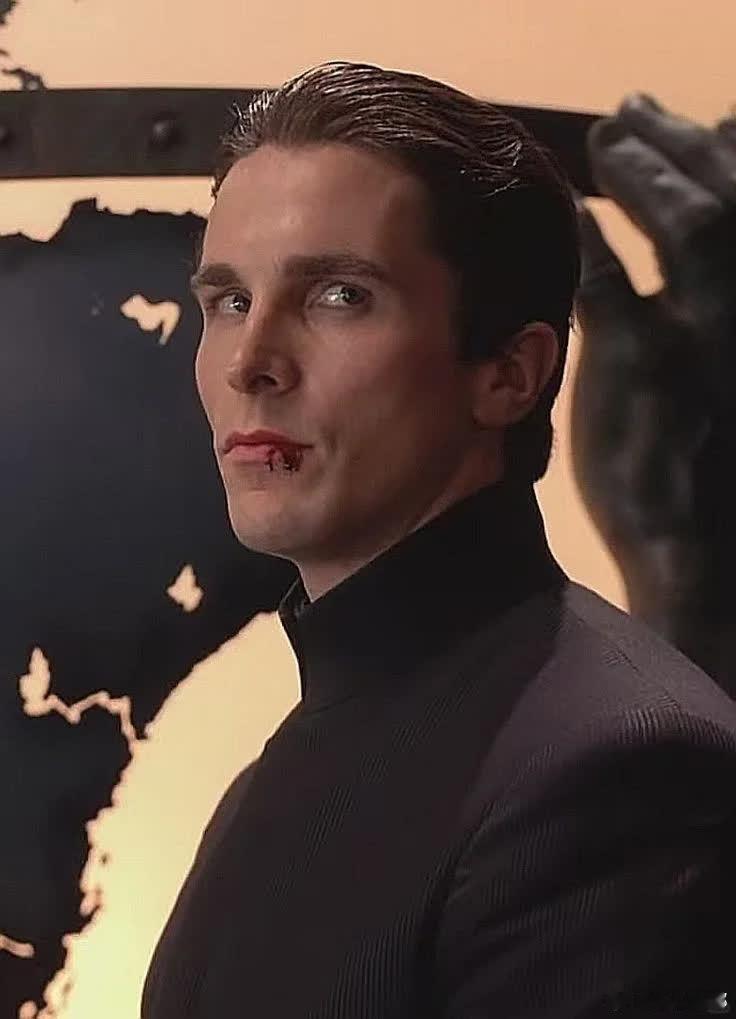

🪓步入2000年,你化身为资本主义的镜像。《美国精神病人》中的帕特里克·贝特曼,西装笔挺的华尔街恶魔,你对镜练习微笑,持斧姿态犹如跳探戈般优雅,用《华尔街日报》的口吻复述名人演讲,将名片夹化作通往地狱的邀请函。那一夜,观众无不脊背发凉——因为在你眼中,我们窥见了现代文明的裂痕。

🦇2005至2012年间,你与诺兰携手共创史诗。当诺兰将蝙蝠侠的面具交予你,哥谭市的雨夜便有了温度。你不是超级英雄,而是韦恩庄园中那个以伤痕守护信仰的凡人。

🪄在《致命魔术》里,你与休·杰克曼的对决成为一场艺术献祭的寓言;而《蝙蝠侠:黑暗骑士》中的那句“英雄或可消逝,但传奇永存”,正是你与希斯·莱杰共同谱写的挽歌。

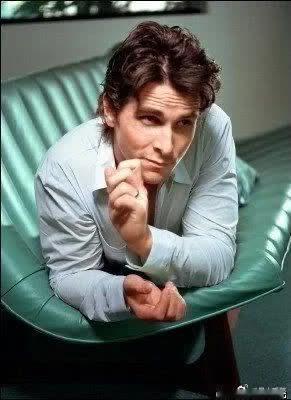

那些年,你让我们深信:在商业与艺术之间,有一位不懈追求的旅者。

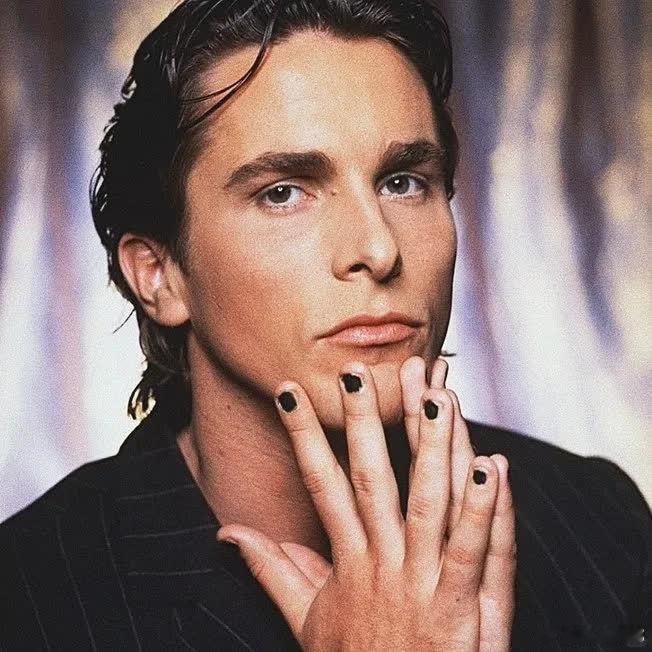

✨你总是将身体视为画布。为《机械师》减重57斤,在《斗士》中紧绷如弦,又在《副总统》里化身政治讽刺漫画。媒体惊叹于你的“变身记”,但我们更心疼你访谈中那句:“角色所需,我即所为。”

这何尝不是一种温柔的执着?你以骨骼与血液为赌注,只为让虚构的灵魂融入现实的躯壳。

今天,我们想对你说:

感谢你从未止步于成为“克里斯蒂安·贝尔”的复制品。感谢你赋予每个角色鲜活的生命,让残暴与脆弱共舞,让优雅与疯狂并存。

生日快乐,亲爱的克里斯蒂安贝尔先生。愿你的咖啡永远滚烫,愿你的剧本始终锋利如刃,愿你在某个无镜的清晨,能纯粹地为自己展颜一笑。

—— 永远在银幕彼端,与你同行的观众们

诺兰蝙蝠侠三部曲