1982年,一名农妇冲到义乌县委书记面前大骂:“你是要绝我们的生路!”35年后,书记被当地人用107辆豪车迎接。 义乌位于浙江省金华市,是一座山区小城。在改革开放之前,这里交通不便,工农业基础薄弱,经济相当落后,是远近闻名的穷乡僻壤。每到农闲时节,农民们为了糊口,不得不想办法去挣点小钱贴补家用。 义乌农民脑筋活,不愁没点子赚钱。有的人拿着自家酿的醋,沿街叫卖,换几个铜板,有的拿着邻居送的鸡蛋,挨个敲开,换点盐米油。还有人灵机一动,上山捡些干鸡毛鸭毛,拿到镇上换点红糖,这就是著名的"鸡毛换糖"。就这样,一群义乌乡亲们开始做起了小买卖,成为当地小有名气的"货郎"。 可是好景不长,时任政府对小商小贩的管控很严,毕竟那时候还是计划经济,老百姓的商贸活动被定性为资本主义的尾巴,是投机倒把,是要坚决打击的。小商贩们经常被工商税务人员追着满大街跑,货物被没收,人被拘留,街头巷尾风声鹤唳,做生意提心吊胆。 眼看着一家老小的生计都要断了,小商贩们叫苦不迭。卖藕粉的阿宝嘟囔:"我老婆生了个闺女,家里又是老人又是孩子,就靠这点买卖混口饭吃,政府咋就不通融一下呢?"卖针头线脑的王大娘接过话茬:"咱们又不是干啥坏事,就图个生存,这生意都不让做,要饿死多少人哟!" 不少小商贩选择铤而走险,继续偷偷摸摸做买卖,其中最有名的就是冯爱倩。为了补贴家用,冯爱倩和丈夫四处收购些小商品,挑着担子去义乌周边的集市销售。他们每天天不亮就出发,侧身夹着担子,一路小跑,生怕耽误了早市的好时光。 可是风险也很大,一天,夫妻俩正在义乌城里叫卖,突然遭到城管的围追堵截。冯爱倩灵活地钻进小巷,朝丈夫喊了一声"快跑",自己则被十几名城管团团围住。她的担子被强行放到地上,金灿灿的糖块撒了一地,和着厚厚的鸡毛,在冬日的朝阳下泛着凄凉的光。 冯爱倩愤怒地盯着眼前的城管,朗声说:"我们是贫下中农,没有一技之长,只能靠做点小生意糊口,你们竟然百般阻挠。你们凭什么不让老百姓挣钱糊口?是不是非要把我们逼上绝路?今天,我就算豁出去这条命,也要去县委讨个说法!" 愤怒的冯爱倩一路风风火火杀到县委大院,径直闯进办公室。坐在办公桌前的,正是县委书记谢高华,他略显惊讶地望向气势汹汹的来访者。冯爱倩顾不上寒暄,劈头就质问:"谢书记,我们农民靠双手起早贪黑挣钱,犯什么法了?凭什么不许做生意?你们是要把我们往绝路上逼吗?" 谢高华是个平易近人的领导,他示意冯爱倩坐下喝杯水。听着眼前这个妇女的控诉,谢高华意识到问题的严重性。他拉家常似的跟冯爱倩聊起来,问她做什么生意,家里有几口人,遇到过什么样的困难。冯爱倩将自己的悲惨遭遇和盘托出,诉说着农民的辛酸和不易。 谢高华陷入了沉思。他深知,义乌这些农民并非为了发财致富,只是迫于生计,买点东西换点钱,没有其他办法。可按照当时的政策,私自做买卖确实触犯了法律,属于投机倒把。但老百姓的生存权谁来保障?难道就眼睁睁看着他们活活饿死? 一番话,让谢高华下定了决心。他对冯爱倩说:"大娘,你说得对。发展经济确实不能忽视农民的利益,过去对小商小贩的做法,确实有欠妥当。我这就去一线调研,摸清情况,好为你们伸张正义,别为难农民了。" 说干就干,谢高华马不停蹄地赶赴全县各地调研。他实地走访小商小贩们经常出没的地方,仔细询问基层干部,倾听普通群众的呼声。调研中,他更加确信冯爱倩的遭遇绝非个案,广大农民群众面临着实实在在的生存压力,卖点小商品、做点生意,是他们谋生的不二法门。 调研结束后,谢高华来到县政府,主持召开有各部门负责人参加的会议。会上,他坦陈自己的调研发现和思考:"我们要充分理解农民的所思所盼,体恤他们的疾苦,不能简单粗暴地禁止交易,应该因势利导地加以合理引导。" 一些人立即质疑:"可是私下买卖违背了国家政策,助长投机倒把之风,怎么能放任不管呢?"谢高华镇定地回应:"我们不能脱离实际,一味地堵和禁。现在国家正在进行改革开放,经济政策正在不断调整,要与时俱进,解放思想,实事求是。要尽快制定新的文件,允许农民经商,适度放宽市场管制,同时也要加强监管和服务,有序引导。" 有人担心这样做会不会"惹祸上身",谢高华铿锵有力:"这是利国利民的大事,是先富带后富的必经之路。我相信,只要我们一心为民,勇于开拓,国家和上级必然会支持我们。即便一时理解不了,我也愿意担责任。不入虎穴,焉得虎子?大家要紧密团结,撸起袖子,共同打拼,义乌的明天一定会更好!" 谢高华的一番话赢得了阵阵掌声。与会干部无不动容,被他的魄力和气概所感染。在他的带领下,众人凝聚共识,最终做出了允许义乌农民自由经商的决定。这是一个相当大胆和超前的举措,开启了义乌市场蓬勃发展的大门。

![订年夜饭被商家怼了[裂开]](http://image.uczzd.cn/1290405052596809266.jpg?id=0)

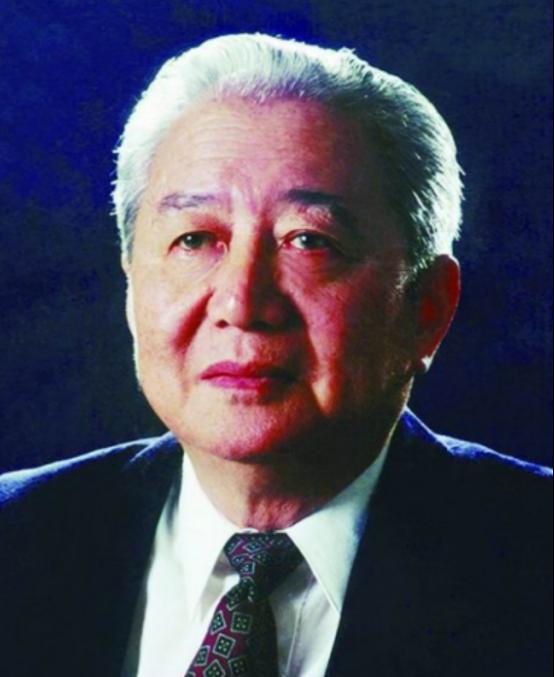

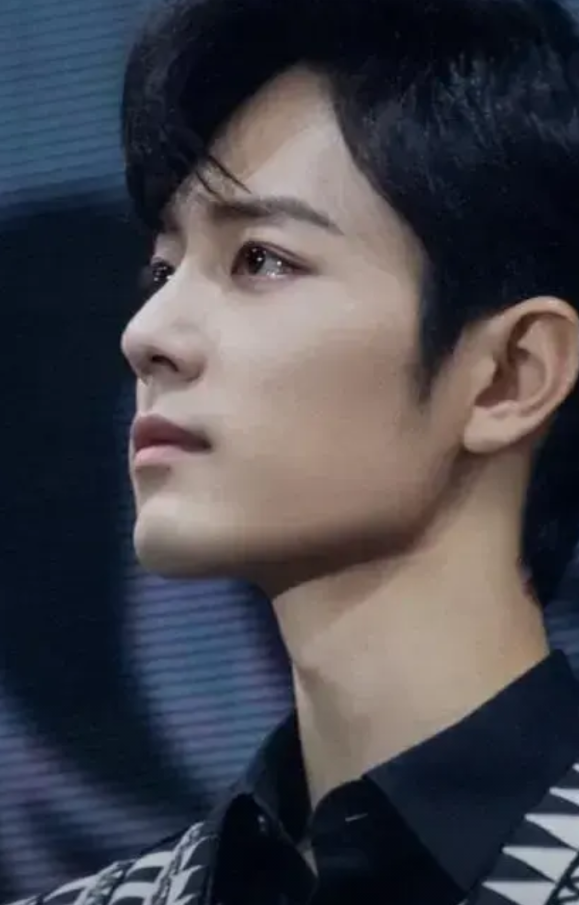

![抖人的共鸣评论已经25万赞了[点赞][点赞]路人缘📉](http://image.uczzd.cn/5375011294626579460.jpg?id=0)