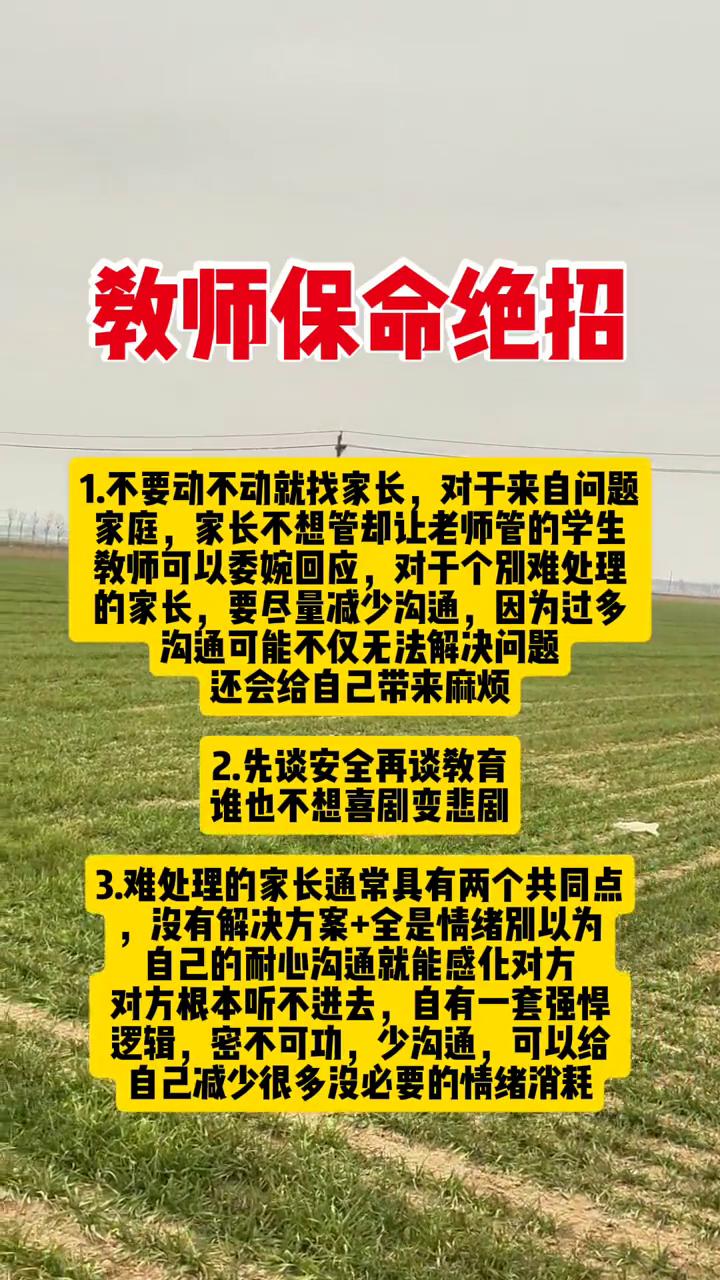

99%家长不知道的真相:层次越高,越是把老师当祖宗供着 上周参加同学聚会,当律师的老王突然拍桌子: "现在老师都成服务行业了!" 原来他女儿班级群里,有家长因为作业量问题直接@老师:"我家孩子十点前必须睡觉,请调整教学方案。"更魔幻的是,当老师解释教学进度时,那位家长竟甩出《未成年人保护法》条款。 这魔幻现实让我想起当教师的表姐的吐槽:现在家长群里最横的往往是初中文化的个体户,反而大学教授们总是客客气气。这背后的荒诞逻辑,值得我们撕开看看。 一、教师从神坛跌落成"服务员"的三大推手 去年教育部数据显示,家长投诉教师数量较五年前暴涨300%。某重点小学班主任小林跟我抱怨,现在连收个50元班费都要开腾讯文档公示流水,生怕被截图举报。 第一推手是教育祛魅化。 当90后家长自己都是大学生,抖音刷几个教育专家就敢质疑老师:"我985毕业都看不懂的奥数题,凭什么让三年级孩子做?" 第二推手是服务业思维入侵。 杭州某培训机构墙上赫然写着"客户(家长)就是上帝",这种商业逻辑正在侵蚀基础教育。有家长理直气壮地说:"我纳税养着公立学校,老师就该服务到位。" 第三推手是独生子女战争。 北京海淀区某名校发生过荒诞一幕:两个家长因为孩子被安排同桌,带着甲醛检测仪冲进教室,要求证明桌椅无害。 二、高知家长"装孙子"背后的生存智慧 我采访过清华某院士,他孙子在普通小学就读。老爷子每次见班主任都微微欠身:"您专业,我们全力配合。"这绝非虚伪,而是深谙三个生存法则: 1. 信息差敬畏: 中科院研究员老张说:"我能搞卫星定位,但真不懂7岁孩子的认知曲线。"他们清楚专业壁垒的存在,就像医生不会教外科主任做手术。 2. 系统博弈论: 某投行高管私下传授:"给老师添堵=给孩子添堵。重点班名额、竞赛机会都在老师手里握着,何必因小失大?" 3. 教育延迟满足: 北师大教授李女士分享:"我女儿三年级时数学总垫底,班主任建议加强计算训练。现在六年级成数学课代表,验证了老师当年的判断。" 更隐秘的是,高知群体深谙中国式教育的游戏规则。他们知道期末评语里的"思维活跃"可能是"上课插话"的暗语,明白"建议多阅读"其实是"作文太烂"的温柔警告。 三、家校博弈的三大正确打开方式 深圳某重点中学家委会会长总结出黄金定律: "专业的事交给戴眼镜的人"。 他们是这样操作的: 1. 建立战略缓冲区: 在家校之间设置家委会作为"外交使馆",既避免正面冲突,又能有效传达诉求。某上海家委会甚至制定了《家校沟通议事规则》。 2. 精准火力支援: 发现孩子数学薄弱,清北家长团不会质疑教学,而是默默组织"爸爸奥数营"。既保全老师颜面,又解决问题。 3. 制造共赢场景: 杭州某互联网高管家长,把公司用户调研法引入班级管理。帮老师设计问卷星调查,既提升教学效率,又让老师感受到专业尊重。 最绝的是某上市公司CEO的操作: 教师节不送购物卡,而是邀请老师来企业给员工讲"青少年心理",既满足老师价值感,又建立平等对话平台。 四、教育不是零和游戏 北京四中老校长说过:"家长和老师本该是合伙开公司,孩子才是要上市的IPO。"可惜现在很多人把教育搞成拔河比赛。 我见过最温暖的家校关系,是南京某小学的"成长合伙人"制度。家长和老师每周互写观察笔记,月末开"经营分析会"。这种双向奔赴,让那个班的投诉率常年为零。 说到底,教育不是谁压倒谁的战争。那些真正懂教育的人,都善于把"你VS我"变成"我们VS问题"。就像上海那位每天在校门口向老师鞠躬的院士家长说的:"在孩子的成长面前,我们都是学生。" 毕竟,当家长在群里怒怼老师时,躲在手机后的孩子,正在学习如何对待权威。你今天对老师翻的白眼,明天可能变成孩子对世界的冷眼。 此文摘自公众号:大实话喇叭站 一言中的不胡扯,就说大实话! 真心话大冒险,期待你的加入。

![同学们已经知道谁才是真正的班主任[静静吃瓜]](http://image.uczzd.cn/16590653071227369553.jpg?id=0)

古道

都不是好东西,孩子的童年快乐最重要,教师也只是一个职业,也没必要蹬鼻子上脸。

陈晨臣辰尘沉宸 回复 02-04 10:50

所以家长自己教育最好,都不读书,把学校干黄[滑稽笑][滑稽笑]

用户10xxx24

收50元班费,学校的教育经费用在啥地方了。