【火星南北差异大揭秘:内部热流是关键!】

火星拥有太阳系最大谜团之一:火星二分现象(Martian dichotomy)。自 1970 年代维京号发现以来,一直让科学家困惑不已。

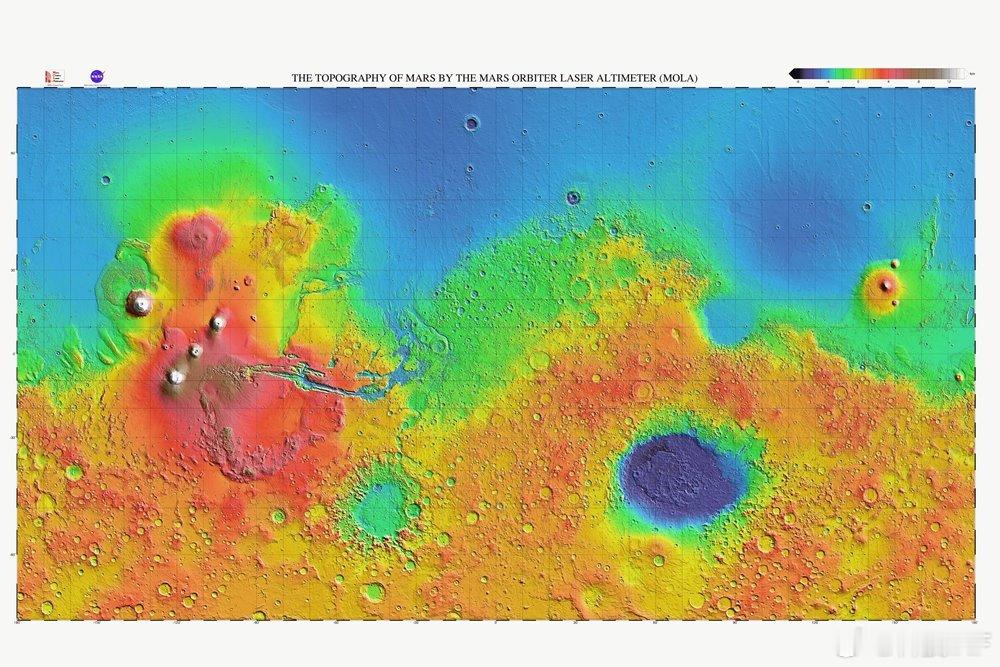

火星南部高地(占火星表面三分之二)比北部低地高5~6公里,表面遍布陨石坑(代表较古老的地表)和古老火山熔岩流痕迹;但北部低地表面平滑且平坦,几乎没有明显地形特征。从地球物理和天文测量,还得知火星南部高地地壳厚度远比北部低地厚。此外,南部高地岩石有磁性,代表形成于火星有磁场的古老时期,北部低地岩石则不具磁性。

火星二分现象起源,科学界主要有两种假说。一是内生假说,认为火星内部热对流,即地函热物质上升和冷物质下沉的运动,导致地壳厚度和高度差异;二是外生假说,提出火星早期可能经历月球大小天体撞击或多次较小天体撞击,使北半球大部分地壳剥离,形成如今的低地。

发表于《Geophysical Research Letters》最新研究分析NASA洞察号火星探测器(InSight)的火震数据。洞察号位于火星二分现象边界附近,研究震波如何穿过火星地壳和地函传播,团队发现火星二分现象的答案可能深藏火星内部。地球可利用数台地震仪定位震央,但火星只有洞察号一台地震仪,使地震分析更复杂。

团队测量P波和S波两种类型震波的到达时间差,分析地面颗粒运动方向,并与已知陨石撞击事件对比检验,估算震源距离与方向。团队比对南部高地与北部低地的两组震源,发现震波穿过南部高地时能量衰减更快,代表地函温度较高。相比之下,北部低地显示地函温度较低,热量散失较快。

南北地函温度差是支持内生假说的重要证据,团队模拟火星早期地质活动,火星可能只有一个热对流上升区和下降区的对流模式,导致南半球地壳增厚形成高地,而北半球地壳因冷物质下沉变薄。火星可能有像地球的板块运动,但逐渐冷却后形成「静止岩盖」,稳固了二分现象结构。

尽管火震数据提供重要线索,火星二分现象的完整解释仍需更多研究。将来探测任务如ExoMars或火星样本取回,将结合更详细火震纪录与分析化学组成,揭开火星地质演化史。