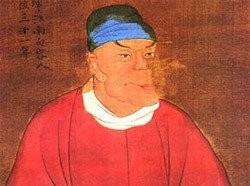

1374年,39岁才子高启被朱元璋判处腰斩,朱元璋亲自监斩。刑场上,高启歇斯底里道:“我一生自比天上仙官,死有何惧!是非功过,自有后人论断!”临死前,他手沾鲜血,在地上连写3个“惨”字! 高启是元末明初著名诗人,与杨基、张羽、徐贲并称"吴中四杰"。他生于元至正十六年,出身书香门第,自幼便展现出过人的才华。 在文坛上,高启的地位超然,他的诗歌创作被后人誉为明初一代宗师。他的诗作不拘一格,既有北方诗人的雄浑豪迈,又不失江南文人的婉约清丽。 高启的创作风格开创了明初诗坛的新气象。他改变了元末以来过于繁复华丽的诗风,转而追求诗歌内容与形式的完美统一。 在诗歌创作上,高启善于借鉴前人,但又不拘泥于某一家某一派。他的作品既有李白式的豪放,又有杜甫般的沉郁,更兼具王维的清雅。 这种兼容并蓄的创作特点,使他的诗作呈现出独特的艺术魅力。特别是他的《梅花诗》,不仅受到同时代文人的推崇,更得到后世文坛巨匠的高度评价。 毛泽东就曾对高启推崇有加,在手书其《梅花诗》时特地加注:"高启,字季迪,明朝最伟大的诗人。"这一评价充分体现了高启在中国文学史上的重要地位。 然而,高启的才华未能得到充分发展。《四库全书总目提要》中说他"行世太早,殒折太速","未能熔铸变化,自成一家"。 这位本该在文坛上大放异彩的才子,最终在39岁时戛然而止。他的英年早逝,不仅是个人的悲剧,更是明初文坛的重大损失。 在短暂的人生中,高启留下了大量优秀的诗文作品。这 高启的悲剧并非一蹴而就,而是由三次事件逐步积累而成。第一次危机发生在他担任翰林院编修期间,因一首《题宫女图》诗引发风波。 这首诗中"小犬隔花空吠影,夜深宫禁有谁来"的诗句被谗臣解读为影射朱元璋。在当时敏感的政治环境下,文人的诗句往往会被过度解读,成为政治迫害的由头。 这一事件虽然没有立即给高启带来灾祸,但已经在朱元璋心中种下了疑虑的种子。朱元璋对文人的言论十分敏感,特别是对那些可能暗含讽刺意味的诗句。 第二次危机源于高启对仕途的态度。洪武三年,朱元璋打算任命他为户部右侍郎,这在当时是一个相当重要的职位。 然而,高启却选择了婉拒这个机会,独自返回故乡教书耕田。这种超然物外的选择,在朱元璋看来是一种对皇权的消极抵抗。 高启的归隐行为虽然出于个人志向,但在统治者眼中却显得格格不入。这让本就对他心存芥蒂的朱元璋更加不悦。 第三次,也是最致命的危机发生在洪武七年的"魏观案"中。当时,苏州知府魏观在修建府衙时,请高启为其撰写《上梁文》。 上梁文本是传统建筑工程中的一种祝词,在古代是很普遍的文书。但是这次的上梁文却因府衙的选址问题招致灾祸。 魏观将新府衙修建在前吴王张士诚宫殿的旧址上,这一选择严重触及了朱元璋的忌讳。张士诚曾是朱元璋的主要对手之一,其势力范围正是江南一带。 御史张度以"兴灭王之基,开败国之河"为由弹劾魏观。这一弹劾直指魏观修建府衙的政治隐患,也将高启卷入其中。 高启为魏观所作的《上梁文》被视为整个事件的推手之一。文中使用"龙蟠虎踞"等词句,更加重了朱元璋的猜忌。 朱元璋对江南士子的不信任由来已久,这种态度在他的施政过程中表现得越发明显。作为出身寒微的开国皇帝,他对这些世家大族出身的文人始终抱有戒心。 在建立明朝初期,朱元璋还表现出对人才的渴求。洪武元年颁布的《谕隐逸诏》就显示出他对贤才的礼贤下士态度。 诏书中说:"天下之广,固非一人所能治,必得天下之贤共成之。"这表明朱元璋最初确实有求贤若渴的诚意。 但随着统治地位的稳固,朱元璋对文人的态度发生了根本性的转变。他要求文人必须绝对服从,不允许有任何独立思想。 到了洪武十八年,朱元璋在《大诰三编》中表露出了完全不同的态度。他明确表示,不为朝廷效力的士人,杀头抄家也不为过。 这种态度的转变,反映了朱元璋对知识分子群体的根本性不信任。他无法容忍这些人保持独立人格,要求他们必须完全臣服于皇权之下。 特别是对江南地区的士人,朱元璋表现出更强的防范意识。这与江南地区的特殊性有关,这里曾是张士诚的统治区域。 张士诚虽然已经被消灭,但江南民众对他的怀念始终存在。据记载,当地百姓仍然偷偷给张士诚上香,称为"九四香"。 这种现象让朱元璋对江南地区的控制更加严厉。任何可能涉及到张士诚旧部的事情,都会引起他的高度警惕。