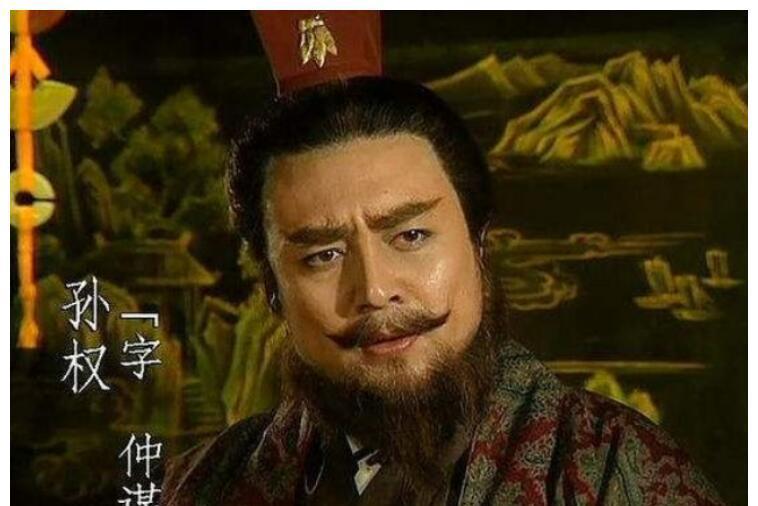

孙策,三国时期的英雄人物,以“小霸王”之名威震东吴,其英年早逝却留下深远影响。其弟孙权接管东吴后,对孙策的封号选择引发争议。虽按常理应给予高位以彰其功,但孙策仅被追封为长沙桓王,未登帝位,这似乎不合常规,连《三国志》作者陈寿都对此有所微词。

然而,深入探究,孙权此举实则蕴含大智慧。当时,东吴面临曹魏的威胁及内部势力的纷争,稳定内部为首要之务。孙策在东吴民众心中地位特殊,其后代若因追封帝位而地位提升,可能会引发皇位争夺,对东吴构成潜在威胁。孙权不追封孙策,避免了此类风险,确保了东吴的稳定,也为后代减少了麻烦。

反观西晋,司马炎追封司马师为帝,虽看似解决了继承问题,却为后来的“八王之乱”埋下伏笔。相比之下,孙权的选择更显高明,不仅因他洞察时局,更因其具备高超的政治智慧。

因此,孙权不追封孙策,非出于狭隘或恩怨,而是深思熟虑后的决策,关乎国家安危与未来。这一选择不仅稳固了东吴的根基,也为后人提供了宝贵的历史教训:面对大事,应超越个人情感,着眼大局,这才是真正的智慧。