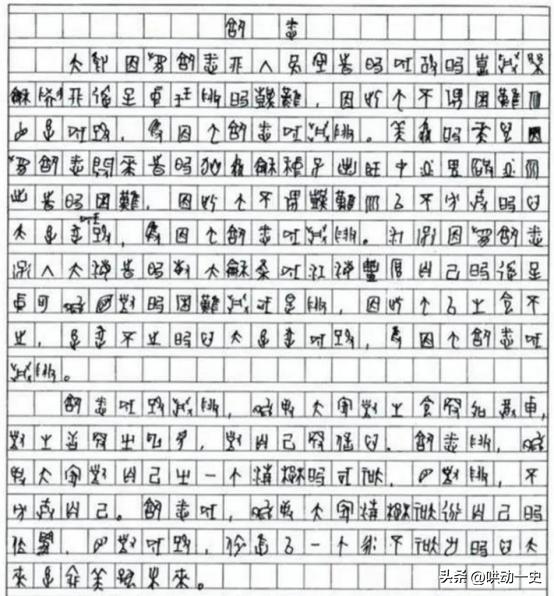

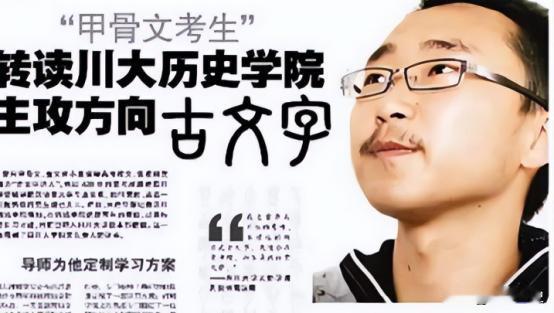

2009年,一位四川考生的高考作文因为字迹无法辨认,特地请来了专家,经过鉴定,确定了这个考生居然是用甲骨文写的作文,由于内容偏题,最终只得到了6分。本来无学可上的他,最终被四川大学破格录取,可令人没想到的是,开学没多久,他的专属导师就直呼这样的学生没法教,甚至不惜选择辞职。 参加过高考的朋友都知道,在答卷的时候,除了正确的答案以外,卷面分也是很重要的一部分。所以在每次高考之前,老师都会千叮咛万嘱咐,一定要书写工整,保持卷面的整洁,这样有利于阅卷。 但有这样一位考生,他的书写虽然工整,但却还是让阅卷老师头疼不已,因为他使用了甲骨文。 甲骨文是一种流行于商周时期的象形文字,也是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,至今还有很多甲骨文字并没有得到破译。 而一个高中生能够使用这样的文字去写作文,听起来就已经够震撼了,但这篇作文却只得到了六分。 这位高中生叫黄蛉,是四川绵阳南山中学的学生。他的家庭并不是什么书香门第,而是一个普通家庭,从小父母一直在外打工,他是爷爷奶奶带大的留守儿童。 因为从小就缺少父母的关爱和陪伴,黄蛉性格一直比较孤僻,不爱和人交流,于是书本就成为了他童年最好的玩伴。 他喜欢看那些晦涩难懂的古书,享受着古代文学带给他的震撼和魅力。高二时,因为试卷上一道关于甲骨文的题目,他开始对甲骨文产生了兴趣。 黄蛉爱上了这种“猜谜”的游戏,他喜欢去研究甲骨文的结构和用法,没事的时候就会自己写下几个甲骨文去细细琢磨,这个过程让他感到有趣和平静。 那些在别人看起来犹如天书一般的文字,在他眼里变成了最有趣的游戏。 但或许是因为偏科的缘故,黄蛉的成绩并不优异,高考时他考的不好,没能上一本。倔强的黄蛉便决定要再复读一年。 复读的这一年,他的语文老师恰巧也是一名古文字爱好者,两个人时常聚在一起交流研究甲骨文,亦师亦友。 有了老师的帮助,黄蛉对于甲骨文有了更深的了解和认知。 2009年,黄蛉第二次参加了高考。考语文时,他突然心血来潮,决定用甲骨文写作文,他花了一个半小时用甲骨文完成了这篇围绕《熟悉》主题的作文,导致很多其他的题目都没有完成。 但黄蛉却感到十分兴奋,觉得以此可以博得阅卷老师的青睐。 然而这却给阅卷老师出了个难题,他完全看不懂,只得请来了四川大学研究古文字的教授。但最终文章被译出来之后,他们发现这篇作文内容严重跑题,并且很多语句都不通顺,所以最终只给了六分。 而黄蛉的高考成绩只有428分,连本科线都够不上。 但这个新闻引起了社会的广泛关注,不少人都认为这样的人才不能去一个好的学校深造太可惜了。要知道当时破译的甲骨文也就一千多个,但黄蛉却使用了将近八百个。 不过好在还是有学校看中了黄蛉的才华,决定破格录取他,在西南财经大学和四川大学之间,黄蛉选择了后者。 黄蛉在汉语言文学专业学习,而他的老师是历史文化学院的资深教授何崝。 本以为可以通过他的教导让黄蛉更上一层楼,可何崝却发现这个学生似乎并不像他想象中造诣那么高,同时黄蛉也并不是一个谦逊好学的人。 或许是因为名声在外,黄蛉有些自高自傲,不可一世,觉得自己已经是一个古文字大家了。进入大学之后,他并没有珍惜这个来之不易的学习机会,而是把更多的时间和精力用在了营销自己身上。 黄蛉开始对着媒体吹嘘自己的能力,夸大自己的所学,他早已没有高中时对甲骨文那种纯粹的热爱了。 何崝教授也曾跟黄蛉深聊过,但黄蛉似乎已经深陷在名人光环中看不清自己了。 无奈之下何崝教授便向学校递了辞呈,表示自己宁可不要这份工作,也不想再教黄蛉了。 因为他本就是已经退休返聘回来的,当时看中的就是黄蛉对于古文字的热爱和天赋,但接触下来发现并非如此,让他大失所望。 这似乎又是一个“伤仲永”的故事。 信源:中国日报网-2011-11-07《川大破格录取“甲骨文考生”教授递辞呈称不愿教》