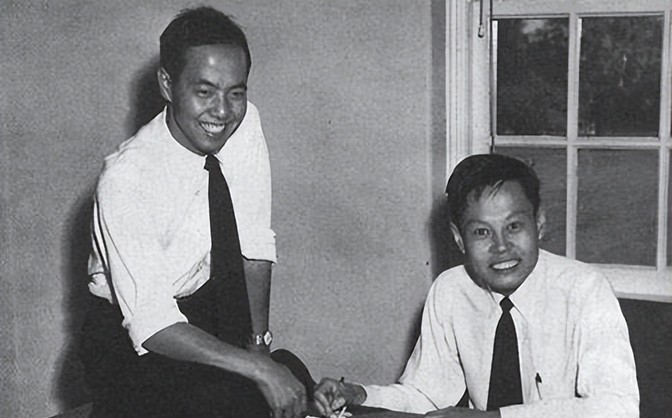

1972年,李政道首次回国访问。宴席上,周先生和他商量,能否介绍一些欧美学者归国,进行学术交流。对此,李政道不假思索的说道:“国内从来不缺少人才,只是没有去合理使用,比如我的老师束星北……” 1907年,束星北出生在江苏省江都县的一个富裕家庭中。从私塾到小学,从初中到大学,年轻的束星北以优异的成绩完成了每一阶段的学习。 1926年,年轻的束星北怀揣着对科学的热爱,只身前往欧洲求学。 在德国柏林大学威廉皇帝物理研究所,1927年,他成为了爱因斯坦的第一位中国助手。 然而由于德国法西斯势力的崛起,犹太裔科学家爱因斯坦的研究工作受到严重阻碍。1928年10月,束星北转往英国爱丁堡大学深造,在这里他遇到了两位重要的导师——惠特克和达尔文。 在爱丁堡大学期间,束星北仅用一年多的时间就完成了《论数学物理的基础》的研究,并以此获得了硕士学位,这份成果在当时的物理学界引起了广泛关注。 1930年8月,束星北的才华获得了更广泛的认可。著名物理学家爱丁顿亲自推荐他前往美国麻省理工学院,在这所世界顶尖学府中,他既担任研究生,又承担助教工作。 在麻省理工学院期间,束星北的研究重点转向了数学物理领域。他在特罗克教授的指导下,完成了题为《超复数系统及其在几何中应用的初步研究》的论文。 在欧美求学的这段时期,束星北表现出了卓越的科研能力。他对相对论和量子力学的深入研究,加上在数学物理方面的突出成就,使他逐渐成为物理学界备受瞩目的新星。 到了1931年,年仅24岁的束星北已经在国际物理学界崭露头角。他精通相对论、量子力学和数学物理,这些领域都是当时最前沿的研究方向。正是这些深厚的学术积累,为他赢得了"中国的爱因斯坦"的美誉。 1931年"九一八事变"的枪声,将这位年轻的物理学家从实验室召唤回了祖国。 1931年末,束星北放弃了在美国的优越科研条件,毅然回到祖国。在当时的中国,一位从世界顶尖学府归来的物理学者自然备受瞩目,多所学校都向他抛出了橄榄枝。 最终,束星北选择了军官学校担任物理教官,这个决定与他报效祖国的初衷密切相关。在军校任教期间,他不仅传授物理知识,还积极投入雷达技术的研究工作。 1932年7月发生的一件事,让束星北在军校声名大噪。当时蒋介石到校视察,束星北当面质问《淞沪停战协定》的内容,这种敢于直言的作风为他赢得了"束大炮"的称号。 之后,他先后在浙江大学、暨南大学任教,1936年,束星北重返浙江大学,并在次年升任教授。 在浙江大学期间,诺贝尔物理学奖获得者玻尔访问中国,与束星北进行了深入的学术交流。玻尔对束星北的学术水平给予了极高的评价,甚至建议中国学生没有必要远赴欧洲留学,因为在国内就有如此优秀的物理学家。 他的学生中,李政道成为了诺贝尔物理学奖获得者,吴健雄参与了曼哈顿计划,程开甲获得了"两弹一星"功勋奖章。 特别值得一提的是李政道的故事。束星北发现这位机电系学生具有非凡的物理天赋,极力建议他转学物理专业。这个建议改变了李政道的人生轨迹,使他最终在物理学领域取得了世界级的成就。 在教学之外,束星北还为国家的科技发展做出了重要贡献。他在重庆国民政府军令部工作期间,领导研制出了中国第一座雷达,这项成果在抗战中发挥了重要作用。 同时期,他还完成了《原子弹理论学术报告》。这些研究成果为他赢得了"雷达之父"的称号。 到了1954年,束星北的学术生涯遭遇重大转折。他公开主张"科学第一",反对"马列第一"的做法。 1954年主张"科学第一"的言论,让束星北陷入了长达二十年的困境。1957年,他被打成"右派",从此告别了讲台和实验室。 接下来的岁月里,这位曾经的"中国爱因斯坦"被安排到青岛月子口修水库接受改造。 改造期满后,束星北被分配到青岛医学院工作。在此期间的工作是打扫厕所。 1964年,中国第一颗原子弹成功爆炸。而此时的束星北,只能在远处见证这历史性的一刻。 1972年,当时李政道首次回国访问。在与周恩来总理的会面中,李政道提到了自己的恩师束星北,强调中国并不缺乏解决人才断层问题的专家。 这次对话引起了高层的重视,相关部门很快找到了在青岛医学院工作的束星北。1974年,束星北终于摘掉了"右派"的帽子,重获自由。 1979年,他接到了一项重要任务:为我国第一发洲际导弹试射提供数学计算支持。 面对这个复杂的科学问题,老人家用了短短十几分钟就写出了计算公式。当时的钱学森看到这个方案后,立即表示了充分的信任。事实证明,束星北的计算结果非常准确。 在生命的最后几年,束星北被多所大学特聘为教授,重返讲台传道授业。尽管身体每况愈下,但他依然保持着旺盛的科研热情,为中国的科学教育事业贡献余热。 1983年10月30日,76岁的束星北与世长辞。临终前,他签署了遗体捐献协议,希望能为医学教育事业做最后的贡献。然而遗憾的是,这个愿望并未得到妥善的实现。