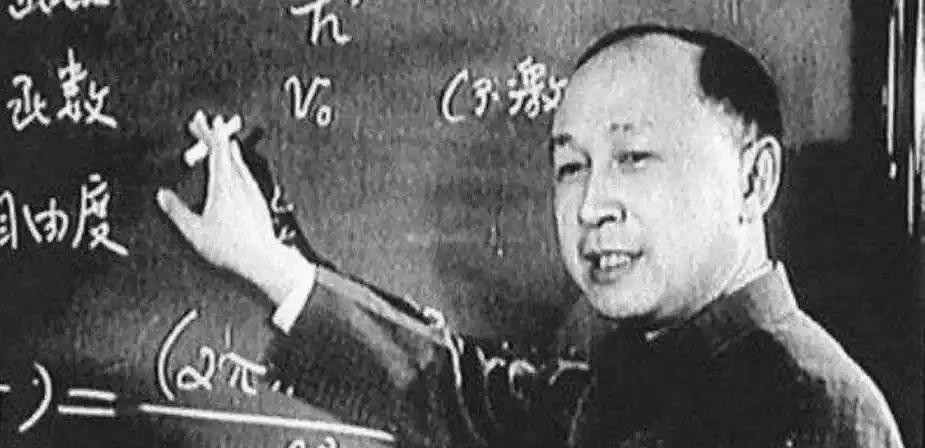

1950年代,冷战的紧张氛围笼罩全球。钱学森,这位当时世界顶尖的科学家,决定留美归国。然而,他的回国之路并不平坦。由于美苏对峙和中美关系恶劣,美国政府视钱学森为“眼中钉”。尽管他一再表明自己专注科学,但仍被美国强制软禁。同时,美方不惜开出优厚条件,许诺最佳研究环境,只求他留在美国。然而,这些都未能动摇钱学森的决心。他明白,新中国正需要他这样的科学人才,于是毅然决然地选择回归祖国。

面对钱学森的坚定,美国再度施压,给他扣上莫须有的罪名并设下巨额保释金,以阻挠他回国。经过多方努力,他最终获得保释。然而,出来后的他依然受盯防,回国过程艰辛。直到1955年,在中国政府和国际舆论的双重压力下,美国才同意放行,而作为交换条件,中国释放了抗美援朝战争中被俘的11名美国飞行员。

钱学森回国后,面对新中国亟需发展的军事现代化,他提出组建导弹部队的建议,并呼吁设立独立的火箭军。由于当时中国在导弹领域的空白,这一提议显得超前,未获广泛支持。即便如此,钱学森不曾放弃,继续推动导弹项目的发展。

随着东风一号的成功,中国终于具备了成立火箭军的条件。然而,出于国际环境的考量,“火箭军”这一名称过于直白,易引起外界误解。于是,周总理决定将其命名为“第二炮兵”。这个名字既避免了引起国际猜疑,又体现了中国的和平外交姿态。尽管如此,其存在在初期仍处于保密状态,直到1984年的国庆阅兵才首次公开亮相。

多年后,经过不断发展和导弹技术的提升,2015年,“第二炮兵”终于被升格为独立军种,改名为“火箭军”,这一改变正是实现了钱学森当初的设想。如今,火箭军已成为中国重要的战略力量,承担着维护国家安全的重要职责。火箭军的发展历程不仅是钱学森科学智慧的结晶,也折射出中国从弱到强的历程。