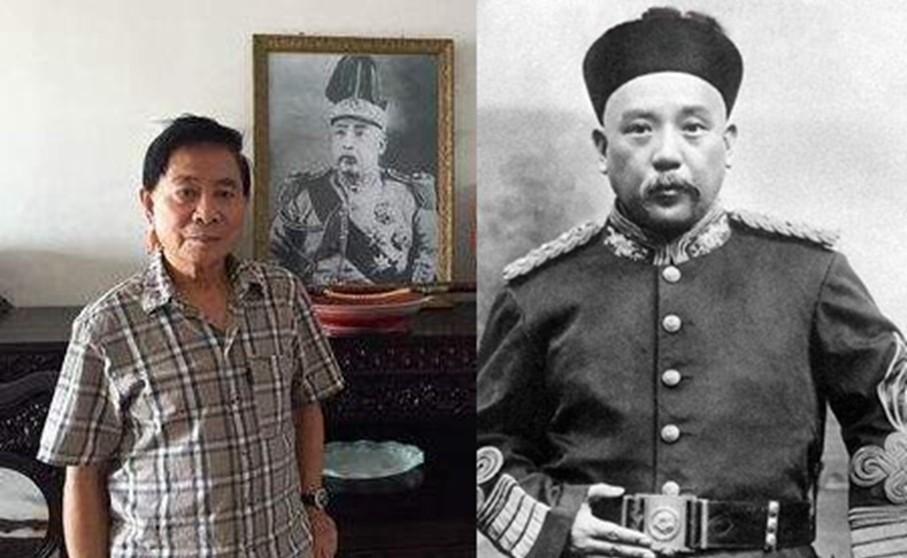

一天,张爱玲推开母亲房门,竟撞见母亲正与外国男友亲吻。母亲顿时怒目圆睁,冲她吼道:“没眼力见儿,进门都不知道敲门 !” 张爱玲的脸瞬间变得苍白,她没有说话,默默地转身离开,她的心像被重重一击,伤口愈合的可能变得微乎其微。 她一直以为,母亲是她唯一的依靠,然而这一幕打破了她对母亲的所有幻想,她不知道,自己的母亲为何总是让她感到那么远,那么冷漠。 黄逸梵,从一个名门世家的遗腹女到民国历史上第一位主动离婚的女性,她的一生充满了不安定的动荡与选择。 在她的生命中,家庭与婚姻不过是两个无法给予她安宁与幸福的牢笼,尽管她出身显赫,享尽了世人羡慕的资源,但黄逸梵的心始终在追寻着自由与自我。 而这一切的开始,源于她对父爱的缺失与对婚姻的失望。 黄逸梵小时候,父母相继去世,她被养母抚养长大,尽管身边有良好的家世背景,她却并未得到真正的父爱,内心的空缺伴随她的一生。 22岁时,她嫁给了李鸿章的外孙张廷重,婚后的生活并不如想象中那样美满。 张廷重本有着令人羡慕的家世,但他沉迷鸦片、赌博、女人,最终成为一个毫无责任心的丈夫。 黄逸梵的内心逐渐产生了深深的失望,而她的丈夫仍然沉浸在自己的世界中,忽视她对家庭与未来的期待。 无可避免地,黄逸梵的婚姻变得越来越糟糕,她试图通过生儿育女来挽回什么,但张廷重的恶习却日益加深,最终导致了黄逸梵的忍无可忍。 她决定抛弃这个毫无责任感的丈夫,选择自由的生活,1924年,她与小姑张茂渊一同前往欧洲,开始了她崭新的生活。 在欧洲,黄逸梵过得非常充实,她学习油画,游历各国,享受着来自西方的新潮文化,她认识了许多志同道合的人,甚至与外国男士建立了亲密的关系。 她的生活仿佛充满了光彩,然而在她的内心,始终有着一种未解的伤痛,她知道,自己离开家庭,意味着彻底割舍了母亲的责任与孩子的陪伴。 她不禁常常想起在上海的家,想起她那个渴望母爱的孩子张爱玲。 尽管黄逸梵身处国外,张爱玲与弟弟的生活依然充满了不安,张爱玲年幼时,总是期盼着母亲的归来。 黄逸梵并未像她所期待的那样,在她最需要时提供母亲般的慰藉,即便在母亲偶尔寄回一些礼物与金钱时,张爱玲依旧感到无法满足的空虚。 她心中的母亲,仿佛永远那么遥远,黄逸梵远离家庭,远离了那个本应是她的一部分的角色,她的离开在张爱玲心中留下了深深的裂痕。 在黄逸梵回国后的几年,张爱玲已经开始变得成熟,她虽然依然渴望母亲的温暖,但她逐渐意识到,母亲的选择与生活态度与自己之间的差距是如此巨大。 她渐渐明白,黄逸梵的出走,并非逃避家庭,而是她对自由、独立生活的追求,张爱玲曾经幻想的母亲,始终未能成为她内心期待的那个形象。 她对母亲的理解越来越复杂,既感到愤怒,也感到无奈。 黄逸梵最终与张廷重离婚,并再次回到上海,她并未完全放弃对张爱玲的关注,而是努力给她提供良好的教育与生活环境。 黄逸梵为张爱玲安排了贵族学校,聘请了昂贵的家教,甚至在经济困难时,依然为她提供资金,张爱玲并未能完全理解母亲的这些付出。 她的生活能力较差,而母亲常常表现出对她的不满。 黄逸梵对于张爱玲生活上的“低能”感到愤怒,她认为张爱玲没有尽全力去适应生活,甚至怀疑她是否值得自己如此投入。 这场母女关系中的矛盾,最终在一次张爱玲从学校回来后激化,张爱玲因与继母的矛盾被父亲毒打,痛苦之下,她逃出家门,投奔了母亲黄逸梵。 原本,张爱玲希望在母亲身边找到安慰与庇护,但黄逸梵生活上的拮据与紧张让她没有了足够的耐心。 经济问题成为母女之间的又一块心病,黄逸梵虽然尽力提供物质支持,但她越来越感到,自己无法为女儿提供更多的帮助。 母女之间的矛盾愈加尖锐,张爱玲在母亲的严苛要求下,逐渐产生了对母亲的抗拒,她渴望母亲的认可,但母亲似乎永远都无法满足她。 即便在成年后,张爱玲依然无法消弭这段关系中的隔阂,黄逸梵的去世,对张爱玲来说,既是一场情感的解脱,也是一种无法释怀的痛。 她未能及时见到母亲最后一面,黄逸梵的遗物和那些古董珠宝,成了她最后与母亲联系的唯一纽带。 张爱玲的内心充满了悔恼,然而她对母亲的理解也逐渐有了转变。 她开始意识到,母亲的选择并非完全自私,黄逸梵在自由与家庭责任之间的纠结,深深影响了她的情感世界。 而张爱玲与母亲之间的关系,尽管充满了裂痕与误解,却也包含着深深的爱与依赖,她最终学会了宽容,也逐渐理解了母亲的辛劳与付出。