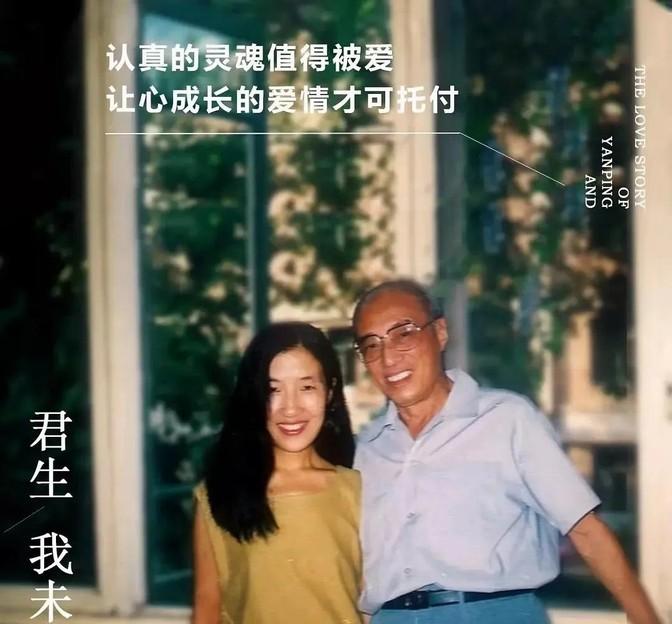

1986年,65岁的火箭专家杨南生娶了29岁的张严平,张严平的父母不同意,后来当她父母知道杨南生的身份后,惊呆了! 1984年春天的北京,两会正在如火如荼地进行。新华社的年轻记者张严平正在为自己的第一次两会采访做准备,她被安排采访陕西代表团。 在人民大会堂的走廊里,她第一次见到了杨南生。这位年过花甲的科学家脸上总挂着若有似无的微笑,不紧不慢地回答着记者的提问。 面对这位经验丰富的科学家,张严平显得有些紧张。杨南生不按常理出牌,时不时抛出一些关于80年代青年思想状况的问题,反倒让这位年轻记者变成了被采访者。 这次采访最终以失败告终,张严平没能写出一篇满意的稿件。但两天后,他们在驻地食堂门口偶遇,一场轻松的交谈让两个原本陌生的灵魂开始靠近。 傍晚的散步中,张严平背诵着舒婷的诗歌,杨南生静静地聆听。这一刻,文学与科学在两颗心之间架起了桥梁。 两会结束后,杨南生回到西安,但他们的故事才刚刚开始。一封封信件往来于北京与西安之间,杨南生常常在信中附上英文诗歌,让张严平翻译。 这种别具一格的交流方式,让两人的感情在翻译与理解中悄然升温。他们的信件谈文学、论艺术,分享对音乐的感悟,探讨人生的真谛。 深夜的电话里,两人常常谈到失眠。杨南生会用他独特的幽默感逗张严平开心,而张严平则用她对文学的理解打开科学家严谨的心扉。 年龄差距确实让杨南生感到纠结。他担心自己无法给这个年轻姑娘一个长久的未来,但分开对两人来说都是一种煎熬。 两年时间里,他们的情感在书信往来中日渐深厚。1986年,杨南生再次来北京开会,两人终于坦诚相见,决定携手共度余生。 1986年,当张严平向家人宣布要和杨南生结婚时,遭到了强烈反对。她的父亲是一位军人,用断绝父女关系来表达对这段婚姻的不认可。 张严平的家人并不知道杨南生的真实身份,他们只看到了一个年过花甲的老人。在那个年代,30多岁的年龄差距确实难以被世俗接受。 但他们不知道,这位看似普通的老科学家,正是中国航天事业的重要功臣之一。在1970年4月,中国第一颗人造卫星"东方红一号"发射成功时,杨南生正是其中第三级固体火箭发动机的研制者。 这项成就因为涉及机密,连杨南生的家人都不知情。他始终保持着科学家的低调,从不在家人面前提及自己的工作内容。 早在20世纪50年代,杨南生就在英国曼彻斯特大学获得博士学位。面对国外优厚的待遇,他毅然选择回国,投身祖国的科研事业。 回国后,他先是参与研制了中国第一辆解放牌汽车,后来被调入中科院力学所。在那里,他为中国的固体火箭事业奠定了基础。 婚后的生活并不轻松,但张严平从未后悔自己的选择。她渐渐了解到丈夫在科研领域的贡献,更加坚定了自己的决定。 杨南生性格耿直,不懂得钻营,这让他失去了很多应得的荣誉。许多同事都认为他理应获得"两弹一星"功勋,但最终这个荣誉与他失之交臂。 他们的生活也因此显得有些清贫。但杨南生从不抱怨,仍然坚持着科研工作,为国家的航天事业默默付出。 这段婚姻虽然不被外界理解,却在平凡的生活中展现出不平凡的意义。张严平用自己的方式支持着丈夫的工作,而杨南生则用实际行动诠释着科学家的责任与担当。 婚后的杨南生和张严平住在一间50平米的小房子里,但这个简单的家承载着他们最美好的时光。每天清晨,杨南生都会为妻子准备一杯热水,晚上为写稿的她送上一块巧克力。 这样的生活一直持续到2012年,他们的房子开始出现漏雨的问题。张严平多次向有关部门反映情况,但因为杨南生的户口仍在西安,这个问题一直得不到解决。 在生活最艰难的时候,杨南生从不向组织提出任何要求。即便到了85岁高龄,生病住院时没有足够的医疗费,他依然保持着一贯的克制。 张严平用自己的记者证作担保,承诺一定会补上医疗费用。这样的场景让很多了解内情的人感到心酸,一位为国家做出重大贡献的科学家,晚年却面临着如此的困境。 直到2013年杨南生去世前一个月,他的几位老同事联名向中央反映情况。很快,杨南生获得了更好的住房条件,他的户口关系也终于落在了北京航天。 在生命的最后时刻,杨南生依然心系科研事业。他主动办理了器官捐献手续,希望自己的躯体能够继续为社会作贡献。 杨南生去世后,张严平开始写日记,记录着他们共同的点点滴滴。这些日记一写就是七年,总共写了76本,成为她寄托思念的方式。 这些文字最终凝结成了《君生我未生》这本书,成为献给杨南生诞辰100周年的特殊礼物。书中收录了他们近200封往来信件,见证了这段跨越年龄的真挚情感。 2018年,《杨南生传》正式出版,这本传记由航天集团固体动力研究院主持撰写。这本书获得了第五届中央企业精神文明建设"五个一工程"优秀作品奖,让更多人了解到这位"中国固体第一人"的贡献。