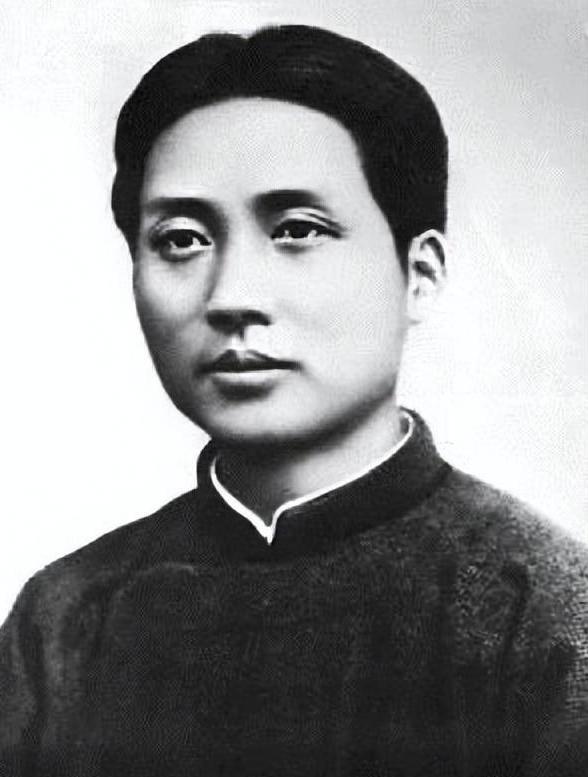

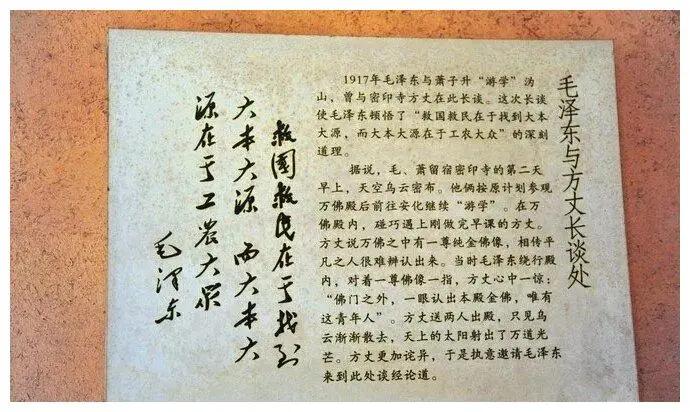

1917年,24岁的毛主席跟好友借宿寺庙,与老方丈促膝长谈,老方丈却力劝毛主席好友出家,还做出了两个预言,最后全都一语成谶。 “他与佛有缘,而你们终将分道扬镳。” 1914年,毛主席入湖南第一师范,当时毛主席偏科,数学,外语不太行,但是国文很好(最初入学时所写的文章便让阅卷老师忍不住感叹,这样的文章我辈几人中能做的出来。)国文老师袁吉六也非常欣赏毛主席的文笔,曾几次将他的文章作为范文,在课堂上朗读。 在师范期间,当时毛主席有一位好友萧子升,当时,正是1917年7月中旬,正值暑假,两人便打算进行一次徒步游学,从长沙出发,然后历经长沙,宁乡,安化,益阳整几个县,进行一次游历,访问民情。 在途经安化时,他们二人还去拜访年过花甲的夏默庵,却被拒之门外。 两人也不灰心,三次登门,夏老这才出门相见,也并未跟两人叙谈,并未寒暄,只是写了个写了副上联,放置于桌上,上联为“绿杨枝上鸟声声,春到也,春去也。” 毛主席不假思索地便对出了下联“青草池中蛙句句,为公平为私乎”语出惊人,夏老也为之惊叹,慌忙要让两人留宿,还要给两人赠礼。 两人自然婉言谢绝,这一次游学途中,还有一次格外难忘之经历,格外神秘莫测之预言,那便是在两人游学途中,借宿寺庙之时。 毛主席虽是坚定的唯物主义者,可是寺庙也与其有一定的缘分。 最初在1908年,毛主席的母亲文七妹没生病,与父亲不同,母亲一向慈善,而且久病难愈,文七妹许下心愿,要去拜一拜南岳的菩萨。 可如今病重不能去,当时年仅15岁的毛主席便代母前去,毛主席仅带的少量干粮就出发了,历经两天的长途跋涉,路上渴了便喝山泉水,饿了便吃口袋中的干粮,一路跋涉才到达南岳庙里,他坦诚的为母亲拜佛进香还愿。 后来50岁的恩师杨昌济病逝时,追追悼会曾在法源寺举行,毛主席也跟杨开慧兄妹一起守灵,还发起募捐为之操办后事。在长征期间,对红军前途有着部分转折性影响的毛尔盖会议,也在当时的喇嘛庙进行的。 如今二人游学至此,便借宿寺庙密印寺。在这里毛主席还特意他特意拜访了老方丈,翻阅了各种佛经,并入入禅房与方丈谈论佛理。 老方正与二人促膝长谈时,却高深莫测的说道“萧子升与佛有缘,”极力劝对方入佛门。 萧子升不愿,而后方丈便缓缓道出了两个预言,“虽是少年的知己,然而终将分道扬镳,萧子升与佛有缘,此时不入佛门,后半生很有可能颠沛流离,甚至无法落叶归根。” 当时两人自然没有放在心上,继续他们的游学之旅。 而方丈的这两个预言,后来在一定程度上都成真了。 毛主席是学不成名誓不还,有鸿鹄之志,忧心国家前途未来的少年,所以在此次游学结束的第二年,在1918年4月左右,毛主席便蔡和森等人创办了新民学会。 其宗旨便包括互相探讨学问以及探索强盛中国的真理,蔡和森还一度提出了经纶天下之大经、立天下之大本的说法。 虽然后来新民学会中,部分学员选择赴法勤工俭学,然而毛主席一定程度上认同胡适的《非留学篇》,也在一定程度上认为:出国留学的人不胜凡几,好的实在太少,虽在外国求学,可对中国本地的实际,却知之甚少,不如留在国内了解自己的国家。 所以后来毛主席曾在长沙当教员,后来湖南运动爆发,毛主席也创办《湘江评论》,在创刊宣言中还发出了号召“世界什么问题最大?吃饭问题最大。什么力量最强?民众联合的力量最强。什么不要怕?天不要怕、鬼不要怕、死人不要怕、官僚不要怕、军阀不要怕、资本家不要怕。” 后毛主席入党,逐步成为我党的重要领袖。然而萧子升就如曾经方丈所预言的一般,走上了一条截然相反之路,在1925年左右,萧子升加入了国民党阵营,自此跟毛主席断绝了往来。 后来杨开慧被捕时,萧子升也曾设法营救,然而未能成功。后因郁郁不得志,也因看清了国民党的真面目,选择去国外图书馆工作,直到后来离世,再未回国,后半生一直颠沛流离,未能落叶归根。