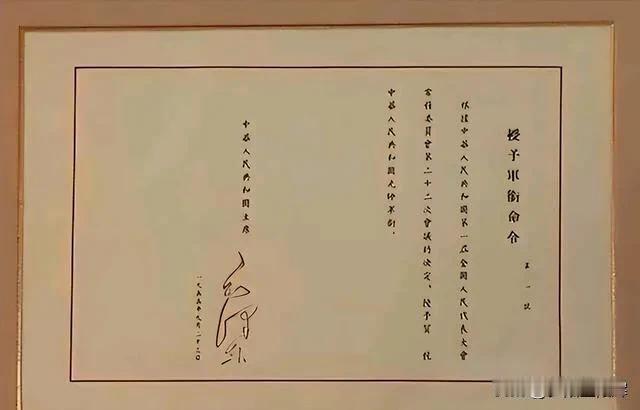

周恩来得知老舍投湖自尽的消息时非常激动,他跺着脚说:“把老舍先生弄到这步田地,叫我怎么向人民交代啊!” 与周恩来的反应相反的是,老舍的家人,包括老舍的儿子舒乙反应很冷漠,后来,他一直对父亲老舍之死避而不谈。甚至,在很长一段时间里,他都不称呼老舍为“父亲”,而坚持称呼他为“老舍先生”。 这一方面,与老舍死前被定性为“右派”“美国特务”有关;另一方面,也与老舍被批斗的另一个问题“生活作风”问题有关,他被妻子举报一直与出轨对象藕断丝连。 舒乙长期和母亲一起生活,他人生最重要的阶段都是在母亲在陪伴下度过,因父亲曾出轨,他对父亲甚至多少有过怨恨。 而这种怨恨,也是舒乙虽然文采出众,却坚持不走文学道路的原因所在。长大后,他选择了一条与父亲截然相反的路:做工程师。 舒乙对老舍之死避而不谈且不叫老舍“父亲”的事,曾引发了很大争议。王朔曾为此质疑舒乙道:“你不叫父亲,是不是对他的死有愧?” 舒乙曾对此做过解释,但无论他怎么解释,都掩饰不了他和父亲存在隔阂的事实。舒乙和父亲有隔阂,除了因为父亲陪伴自己太少,且曾背叛家庭外,还因为:他死前没有和自己道过别。 老舍决定投湖前,只和舒乙三岁的女儿说了“再见”。“他为什么不和我道别?”舒乙怎么也想不通。也因为想不通,父亲的尸体被打捞出来后,他是现场哭得最凶的一个,与其说他是哭父亲,不如说他是哭自己,哭自己积蓄多年的委屈。 父亲死后,与父亲走了截然相反道路的舒乙,几乎没有认真想过父亲。他对父亲的印象停留在表层,他曾说:“在解放初的文艺界是个怪人”,“当时人们都穿干部服。他刚从美国回来,西服、领带、三接头皮鞋、手杖、扇子,这身打扮绝对是个怪物。”不过,穿着洋派的老舍实际上保留了很多满族人的生活习性,“在家里,他穿一个狐狸皮的对襟皮袄,一双布鞋外套一个大毡子拖鞋,整个一个中国老头。” 他还说:“他见毛主席,天不热,他也拿把扇子,毛主席根本不看他,就看他的扇子。” 这一切在1984年发生了变化,因为这一年,他莫名其妙地和父亲产生了交集:他被调入中国作家协会,并接下了一个研究父亲老舍的任务。 舒乙自愿接下了这个任务,因为他觉得这件事有一定的意义,他说: “我是工程师,不是搞文学的。父亲平反以后,很多人要了解他的身世,了解他的童年。他自己没有写过很完整的自传,也没有他的传记。我那时候接受了这个任务。” 舒乙既然将研究老舍当成任务,说明他心里并不是十分愿意做这件事,这当然还是因为那隔阂。 此后的舒乙开始着手研究老舍,从他的作品,到他的生活方式,到各种。 为了深入研究,舒乙走访了100多位曾与老舍有过交集的人物。随着研究的深入,舒乙对老舍的认知发生了巨变,当他不是站在一个儿子的角度,而是一个研究者的角度时,他发现:老舍先生的形象完全不一样了。 舒乙开始理解为什么单单只有老舍被称为“人民的艺术家”,因为他一直是人民的一份子,永远和他们打成一片,这样的人,写出来的东西自然与别的艺术家截然不同。 对老舍有了深层认知的舒乙感慨地说:“他总是平等待人,所以能写出能够流传,让大家都喜欢、感动的东西。”“他自己说他这个人没有什么优点,就是勤劳,我以前很容易就接受了这个说法。现在就不这样想,老舍最大的特点是他有大爱,心胸非常博大,是一个伟大的人道主义者。” 而对于老舍与美国的关系,舒乙也有了新的认知,他说:“他活了67岁,有近10年在国外。这10年里,老舍接受了大量的西方思想,也形成他看问题的独特视角。正是这种独立的思考和个性的东西,使他在文艺上永远不会被时代抛弃。” 舒乙写作了大量与老舍有关的文,包括《老舍》、《老舍的童年》,以及讲述老舍平生爱好的《一生爱好是天然》等。 随着作品的不断问世,舒乙和父亲的那点隔阂也慢慢被冲淡。晚年时,完全释怀的舒乙创作了一篇名为《父子情》的文章。这篇文章里,已经全然没有了任何怨气,取而代之的是感恩。 这篇文章里,舒乙不仅回忆了父亲对自己的关心、教导,还提到了自己结婚时父亲赠送自己“勤俭持家、健康是福“匾额的种种。 也是从这篇文章开始,舒乙不再称呼父亲为“老舍先生”,而称他为“父亲”。 2013年,被确诊肾癌的舒乙在知道自己时日无多时,第一时间想到的是父亲留给自己的文物,这些文物包括齐白石的《蛙声十里出山泉》、傅抱石的《桐荫图》等等,还有他一直珍藏的父亲的《四世同堂》的手稿,他将它们一并捐给了中国现代文学馆。而之所以这么做,乃是因为:他觉得,父亲九泉之下会为自己的这种选择感到高兴。 2021年4月21日,舒乙病逝,享年86岁,他是带着笑离开的。想来,他是想到了即将到来的“与父母团聚”罢!