1953年,13岁的李小龙拜师叶问。有一回叶问教李小龙武功时,发现他根本蹲不下去,叶问很好奇查了原因,发现李小龙是个扁平足!而且他还有800度近视,长短腿,然而比李小龙这些缺陷更要紧的是:

他脾气暴躁!

咏春拳,作为南派武术中的代表,以其独特的“以柔克刚、借力打力”的精髓,成为当时香港最受欢迎的拳种之一。

而叶问,就是这门武术的大师。

他出生于佛山,从小就展现了非凡的武术天赋。

来到香港后,他凭借深厚的武学造诣开设了咏春武馆,在这里教授学员。

无数年轻人慕名而来,其中一个不起眼的少年,就是李小龙。

李小龙的童年并不顺遂。

他于1940年出生在美国旧金山,幼年随家人回到香港。

瘦小的体格让他成为同龄人欺负的对象,但他的性格倔强,骨子里透着不服输。

年仅13岁的李小龙,已经展现出与众不同的热情与活力。

他喜欢舞动身体,模仿电影中的英雄,还偷偷学过一些武术动作,但他始终觉得自己缺少真正的武学指导。

听闻叶问的大名后,他几次跑去武馆,满心期待地希望拜师学艺。

叶问没有立即答应,而是观察了这个少年一段时间。

他看到,李小龙虽然年纪小,但对武术的热爱溢于言表。

在得到叶问的正式认可后,李小龙的学习旅程开始了。

他先从最基本的扎马步练起。

扎马步看似简单,却是咏春拳的基础之一,需要全身的力量来保持平衡,同时磨炼腿部的耐力。

接下来,是日字冲拳。

这个动作强调速度与力量的结合,必须通过精确的发力与准确的方向控制来完成。

李小龙每天对着沙袋练上百次,手掌磨出了茧,依旧咬牙坚持。

叶问的教学方法极为细腻。

他发现,李小龙的动作灵活,但有时为了追求速度,忽略了力量的传导。

于是,他不断提醒李小龙,武术不是急于求成,而是追求内外兼修的和谐。

李小龙的努力也感染了武馆里的其他学员。

他总是第一个到,最后一个离开。

其他学员切磋时,他认真观摩;轮到自己练习时,他格外专注。

一次练习黐手的对抗中,李小龙面对一位经验丰富的师兄,对方用巧劲化解了他的攻势,还迅速反击,让李小龙不得不连退几步。

他深知,失败是提升的起点。

他主动请教叶问,如何在快速进攻时保持稳定的步伐。

叶问告诉他,真正的武术在于平衡,进与退之间要拿捏有度。

这个建议让李小龙受益匪浅,他的黐手技巧也因此更加灵活。

除了在武馆里不断磨练,李小龙的思想也在发生变化。

他开始意识到,武术不只是用来打斗的技巧,更是一种表达自我的方式。

这种思想的萌芽,最终将他带上了电影的舞台。

香港的武术文化浓厚,但真正走向世界的机会有限。

他从叶问那里学到的不仅是拳脚功夫,还有武术背后“以柔克刚”的精神,这让他在电影表演中注入了独特的力量。

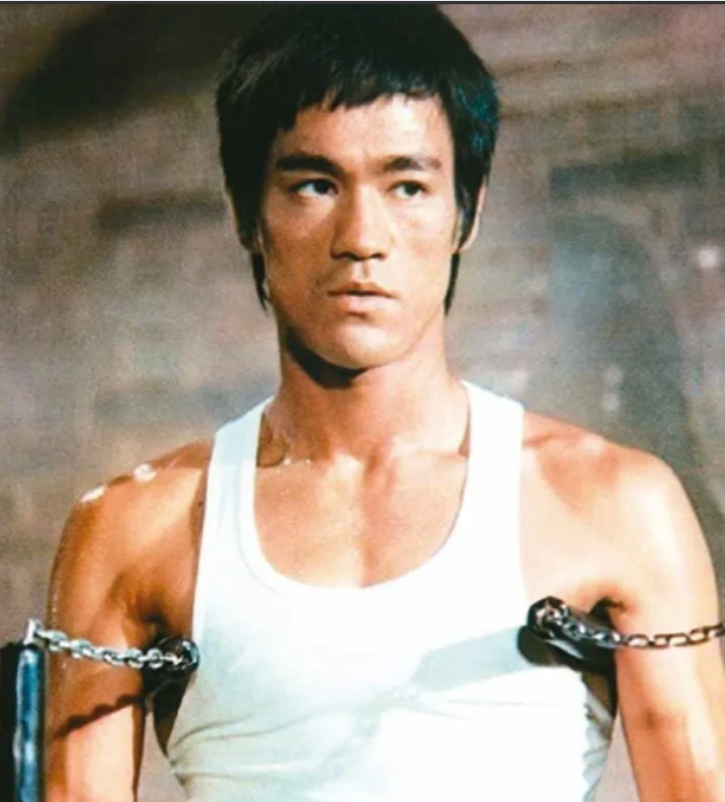

通过银幕,李小龙将咏春拳的理念展现得淋漓尽致。

他设计的动作简洁而有力,既有视觉冲击力,又充满实战技巧,让观众在观看时感受到一种无法言喻的震撼。

他的电影不仅带来了娱乐,更改变了西方对东方的认知。

他强大、自信、不屈不挠的荧幕形象,成为当时全球无数观众心目中的偶像。

他将中国武术带到了好莱坞,用咏春拳与其他拳种结合,创造了全新的武术体系——截拳道。

截拳道的核心理念是“去繁就简”,李小龙强调技巧的实用性,倡导用最有效的方法解决问题。

这种哲学,既源自咏春拳的精髓,又融合了西方的实用主义,成为一种跨文化的产物。

他的采访、文章和公开课,让更多人理解了中国武术的精神——这不仅仅是一种技艺,更是一种对生活的态度。

这一切的起点,正是1953年的那间武馆。

叶问不仅教给了李小龙武术,更用他的人生态度影响了这个少年。

李小龙曾多次公开表示,他的成就离不开叶问的教导。

而对于叶问来说,李小龙是他众多弟子中最特别的一个。

1953年,当李小龙第一次走进叶问的武馆时,他并不知道,这将成为他人生最重要的转折点。

而对咏春拳而言,这一拜师事件也为其打开了一个新的局面。

从香港的街头到好莱坞的荧幕,从一间小武馆到全球范围的功夫热潮,这段师徒情谊不仅改变了两个人的人生,也改变了世界对中国武术的认知。