文|王巧红

1760年1月至1761年8月,英国作家哥尔斯密在《公共记录报》上以中国游客之口吻发表书信119封,畅谈伦敦见闻,评论时政,笔锋诙谐。这些书信充满机敏的幽默和温和的讽刺,受到读者好评,增加了报纸销量。1762年5月,这些书信以《世界公民:中国哲人信札》为题结集成书。

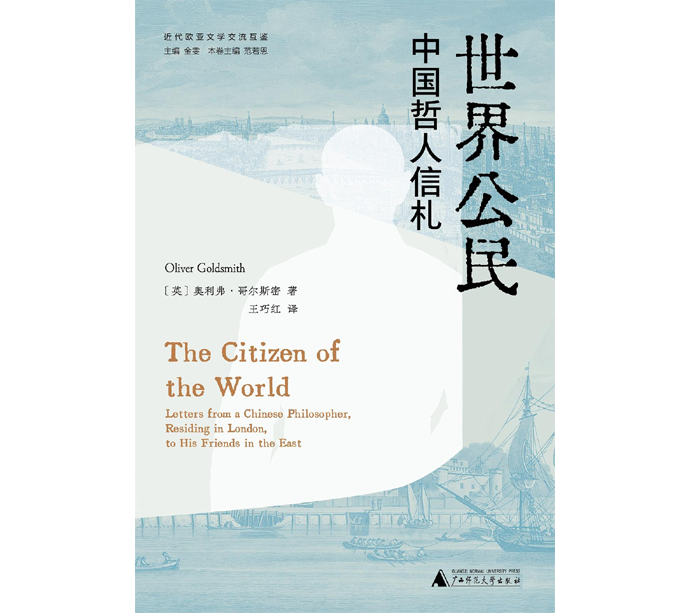

[英]奥利弗·哥尔斯密著

王巧红译

新民说|广西师范大学出版社

《世界公民》的故事情节并不复杂:一名中国人(李安济·阿尔坦济)曾在广州居住,会讲英语,在欧洲商人的推荐下游历至伦敦。在这里,他广受欢迎,和英国朋友(黑衣人、提布斯等)一起游历伦敦各地,和各阶层的人交谈,将见闻印象写信寄给北京礼部大臣冯煌。李安济离开中国后,他的儿子兴波来欧洲寻找父亲,曾在波斯被俘为奴,后设法逃走并解救一名女奴,父子二人的通信充满戏剧性的变故和道德说教。最终父子二人在伦敦团聚,兴波与他解救的女奴泽丽斯在伦敦完婚定居,李安济则与他的英国朋友黑衣人继续游历世界。

《世界公民》对人生和世态的观察与描写细腻深刻,充满智慧和幽默,揭露了世间的丑态愚行,风格宏伟又轻松,正如哥尔斯密同代的职业报刊作家威廉·赖德所指出的,其“语言堪称完美,闲适又精致”。这些特质共同使《世界公民》成为18世纪欧洲一批东方信札作品中的佼佼者。

《世界公民》是哥尔斯密在18世纪中期英国社会对中国事物和思想抱有浓厚兴趣的情形下写作的。它在中西文化关系史上具有重要意义,是一个值得注意的里程碑。它体现了18世纪欧洲启蒙学者曾从中国文化中汲取养料,即重视儒家学说中伦理和理性的思想成分。《世界公民》是17至18世纪欧洲流行的“东方小说”的一种。“东方小说”是一种借东方题材讨论本国议题的文学实践,为欧洲作家提供了一个相对安全的文学空间,使其能公开地讨论本国较敏感的政治话题,以规避国内的图书审查制度和政治禁忌。代表作有法国作家格莱特的《达官冯皇的奇遇:中国故事集》和《苏丹古吉拉特的妻子们:莫卧儿故事》等。然而,相比于这些东方信札作品,《世界公民》更具有独特性:信札的主人公讽刺英国社会,其本身也是被讽刺的对象;作者充分利用了差异化视角带来的新颖,满足了报刊读者对新奇见闻的需求。在伦敦的中国哲人是观察者,其与英国大众读者在知识上的鸿沟增添了作品的吸引力。在《世界公民》的结尾,李安济的儿子、儿媳准备在英国定居。然而,这样的安排在东方书信体裁中几乎是独一无二的,他们的结合是中、英两种文化的结合,展示了不同文化融合的可能性。《世界公民》在众多东方小说中的独特性,不仅和哥尔斯密个人的巧思天赋有关,也与报刊的盛行、英法七年战争等因素促成的时代文学环境的变化不无关系。这些信札中的一些道德说教类的内容是哥尔斯密提前写好的,另外一些如对疯狗事件、新国王登基和园艺等热点话题的评述是即兴写作的。哥尔斯密借用当时流行的中国人信札这种文本形式和新奇的东方故事吸引读者兴趣,迎合市民读者的阅读趣味。他在“反对物质上的‘中国风’的同时又实践着一种文学意义上的‘中国风’”。

《世界公民》指出,当时伦敦流行的中国风尚是对中国文化的歪曲。哥尔斯密揭示了伦敦流行的中国风尚的虚假性,例如李安济受到一位杰出的英国女士的接见,她对东方的所有知识都来自小说和东方历史书,她想知道这位中国人有没有带鸦片或烟盒,晚餐时她认为李安济会要求食用熊掌或燕窝,她惊讶于李安济吃饭并不使用筷子。李安济对英国的伪东方风格表示抗议。

在18世纪,“世界公民”常常用来表示一种思想开放和中立的态度。哥尔斯密选用“世界公民”作为书信集的标题,并不意味着他在倡导一种具有开阔胸怀的世界主义精神。哥尔斯密一方面沉浸在启蒙信息和出版革命带来的英国中心主义和欧洲中心主义中;另一方面,他对文化差异的欣赏态度也在一定程度上平衡了这种文化上的自恋。学者周云龙指出:“早期近代那些世界公民的主体位置本身是可疑的,表面上这个主体的位置在不断流动,但事实上它们总是以共同体为欲望对象……‘确定性’是共同体的诡计,是一种‘世界主义’的伪装……在跨文化的意义维度上暗示着共同体的绝对化和排外性。”诚然,在《世界公民》中,除李安济和英国人外,整本书中再也找不到一个“世界公民”。换言之,哥尔斯密作品中的“世界公民”是指去除了民族偏见和地方主义荒谬性的英国人。