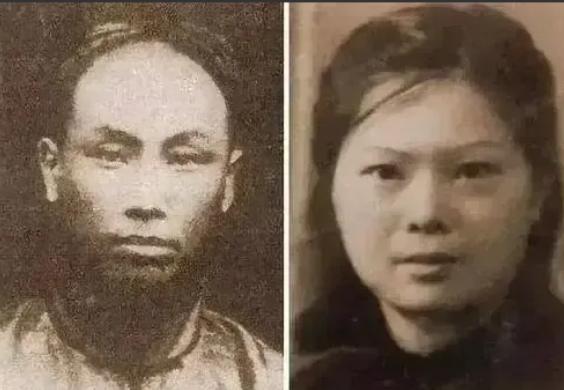

1942年,陈独秀离世。临终前,他严肃地对小自己29岁的妻子说道:“我死后,你可以改嫁,但有一件事千万不要做!”妻子听后,含泪点头…… 不许拿我的名声去还债!”这一句话,既是对妻子的关心,也是他一生为人原则的写照。 这一幕令人动容。然而,陈独秀的生活在晚年并非一片安宁,而是夹杂着孤独与风骨。 他的故事要从1927年的大革命失败说起,那一年,陈独秀从党内核心的位置跌落,被撤销总书记职务,紧接着两个儿子陈延年、陈乔年相继为革命牺牲。 失去至亲和事业的陈独秀陷入人生低谷,随后成为国民党的头号通缉对象,他辗转于上海贫民区,在熙华路的一间石库门房子里隐姓埋名。 曾经在中国革命史上举足轻重的人物,此刻变成了一个靠卖字为生的落魄老人。 此时,潘兰珍还不知道“李先生”就是大名鼎鼎的陈独秀,她是个命运坎坷的女子,出生于江苏通州一个贫困家庭,13岁便到上海纱厂做童工。 17岁时,她遭遇工头的暴力,留下了深深的心理创伤,但生活的苦难并没有击垮她。 潘兰珍是一个坚韧的女子,靠着微薄的工资和自己的努力维持着艰难的生活。 两人的相遇始于一次借水,陈独秀敲开了她的房门,而这一刻,也改变了他们的命运。 陈独秀在闲聊中得知潘兰珍的经历后,心生怜悯,他开始教她识字,而潘兰珍则时常帮助他料理生活。 他们一个是失意落魄的革命者,一个是身处底层的善良女子,两个命运多舛的人渐渐靠近。 后来,邻居看不过去,撮合两人正式结合,这一年,陈独秀51岁,潘兰珍22岁。 他们的生活虽然清苦,却有一份难得的温馨,陈独秀对潘兰珍教导有方,而潘兰珍则用自己的劳动撑起了家庭的生活。 两人同居两年后,因为没有孩子,潘兰珍希望收养一个,最初,陈独秀并不赞成,但后来被潘兰珍的坚持打动。 收养的孩子被取名为潘凤仙,给这个清贫的家庭带来了不少欢乐。 然而,这种安静的日子并没有持续太久,1932年,陈独秀因公开批评国民党在淞沪会战中的表现,被国民党逮捕并关押在南京老虎桥监狱。 他的真实身份也因此暴露,此时,潘兰珍才知道,她的丈夫竟然是中国共产党创始人之一。 她没有离开,而是毅然辞去了工作,将养女送回老家,独自前往南京探监,她在监狱旁租了一间小房子,靠做针线活维生,每天为陈独秀送饭。 监狱中的陈独秀并没有因为身陷囹圄而放弃,他用绝食抗争,争取到了阅读和写作的权利,将监狱变成了自己的“研究室”。 他每天读书、写作,著成了一系列文稿,尽管生活艰难,但他坚持自己的信念,拒绝写悔过书。 国民党曾明确表示,只要他写悔过书,便可获得自由,但他却愤然拒绝:“我宁愿死,也不愿低头!”这一句掷地有声的话,足以见证他的刚毅。 潘兰珍每天风雨无阻,早出晚归,为陈独秀送饭、整理书稿,陈独秀对她的付出十分感激,也不避讳对外宣称她是自己的妻子。 他说:“她是我的伴侣,是我深深爱着的人。”这一句话,在那个饱受贫困和压迫的年代,显得尤为珍贵。 1937年,抗日战争爆发,日军轰炸南京,陈独秀因监狱受损被提前释放。 出狱后,他与潘兰珍辗转于武汉和重庆,最终在四川江津的一处偏僻乡村定居下来。 他们的日子更加困顿,只能依靠陈独秀编写教材获得的稿费度日,但即便如此,他依然坚守原则。 在一次编写《小学识字课本》时,因为教育部要求修改书名,陈独秀坚持“一字不改”,最终将稿费退还,宁可揭不开锅,也绝不妥协。 江津的生活清苦至极,但潘兰珍从未抱怨,陈独秀的儿子陈松年带着一家人来投靠,潘兰珍不仅细心照顾家中老小,还用自己的首饰换取粮食。 面对家庭中的矛盾,她总是尽力调解,一个普通女子,用柔弱的肩膀承担起整个家庭的重担,她的坚韧令人动容。 然而,贫病交加最终击垮了陈独秀,1942年初,他的健康状况急剧恶化。 一位土郎中告诉他,蚕豆花泡水能治高血压,他照做了,但因误食霉变的蚕豆花,引发了更严重的病情。 他自知大限将至,在生命的最后时刻,他对潘兰珍说道:“你可以改嫁,但绝不能拿我的名声去还钱。” 这句话,不仅是对妻子的关怀,更是他对一生名节的坚守。 几天后,陈独秀去世,享年63岁,潘兰珍在亲友的帮助下,将他安葬于江津的简陋墓地。 按照陈独秀的遗愿,她没有依靠他的名声去谋生,而是独自来到重庆农场打工。 后来,她返回上海,在一所小学食堂做煮饭工作,继续靠自己的双手生活。 潘兰珍的一生并未因陈独秀的去世而轻松,她再婚后,丈夫不幸早逝,随后她被诊断出子宫癌。 1949年,她病逝于上海,年仅41岁,临终前,她告诉养女潘凤仙:“我曾是陈独秀的妻子。”这一句简单的话,包含了她一生的隐忍与深情。