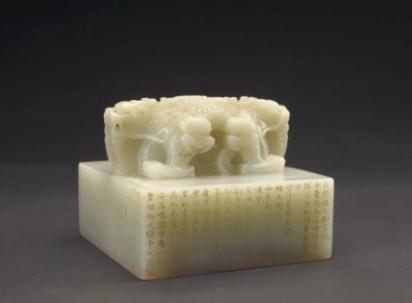

“四个亿!”2017年,故宫珍藏的一枚乾隆御印,因保养不周而出现裂痕。在讨论修复事宜时,故宫博物院的单霁翔馆长透露,仅一枚方印的修复费用便高达四亿人民币!考虑到乾隆皇帝拥有多达一千八百方玺印,这样的价格似乎令人咋舌。 信源:职场指南!故宫院长教你如何在领导视察时拿下4个亿——环球网2017-11-10 故宫,这座古老的宫殿,见证了中华文明的兴衰荣辱,辉煌的背后,却是经年累月的损耗和难以言说的困境。 资金匮乏、文物保存岌岌可危、基础设施老旧……这些问题如同沉重的枷锁,禁锢着故宫的发展。 单霁翔,这位故宫的“看门人”,用他的智慧和魄力,为故宫的重生开辟了一条崭新的道路。 紫禁城,壮丽又崇高,其门票收益虽然令人瞩目,但悉数奉献给了国家金库,其日常运作则依赖于国家的年度津贴。 这笔津贴虽然对基本运作而言尚可,但在面临大规模的文物维护时,犹如滴水入桶,显得微不足道。 修缮文物所需的昂贵材料、高端设备及专业人才的费用让紫禁城的财政颇显拮据。紫禁城内许多货仓建于上世纪八十年代,缺乏恒温恒湿的环境控制,这对于珍贵的文物而言,无疑是一个巨大的隐患。 温度的波动、湿度的侵蚀、干燥的裂痕…… 这些潜在危机时刻威胁着国之瑰宝的安全,紫禁城的硬件配置同样需要更新升级。过时的照明设备、座椅的不足、购票窗口的拥挤…… 这一切都在影响着游客的观览体验,与紫禁城深厚的文化底蕴形成了鲜明对比。 在种种挑战面前,单先生没有选择退缩,而是积极主动地寻求解决问题的办法。 想要守护紫禁城,不能单纯依赖国家拨款,更需要开拓创新,寻找新的资金渠道。 在陪同上级领导视察紫禁城时,他巧妙地利用乾隆玉印的裂痕事件,以“四亿”的修复费用为例,凸显了文物保护的紧迫性和资金需求的巨大缺口,最终成功地筹集到了修缮资金。 这并非偶然,而是他深思熟虑后的策略,以小见大,切中要害。 上任之后,单先生进行了全面的实地考察,深入了解紫禁城的实际情况,众多古老的建筑存在不同程度的破损,文物仓库的条件也令人堪忧。正是这种贴近实际的调研,让他找到了解决问题的关键所在。 为了优化文物的保存环境,单先生不遗余力地探索各种创收节支的方法。他领导团队开发了系列紫禁城文化创新产品,其中最为人所知的就是《紫禁城日历》。 这本日历搜集了365件紫禁城的国宝级艺术品,并融入了AR技术,让用户能够通过手机全方位、多角度地欣赏文物之美。 这种将传统艺术与现代科技相结合的新举措,不仅吸引了众多艺术品爱好者,也为紫禁城创造了可观的收益。单先生的市场营销策略同样独树一帜。 他曾在一次公共场合建议大家不要购买紫禁城特别的行李牌,因为“它们太过精美,一用就容易丢失”。这种逆向营销的策略,反而激起了公众的好奇与购买欲望,成为了一段美谈。 他还倡导了“一人四伞”的生活理念,认为根据四季变换应使用不同的雨伞,这种与紫禁城文化精神契合的生活方式,也得到了广大民众的认可与效仿。 他以远低于估价的价格将米芾的《研山铭》收入囊中,面对众人的质疑,他灵机一动,以“地铁造价”做比,巧妙地化解了疑虑,同时突显了文物的无价之宝地位。 单霁翔用不足半年的时间踏遍了紫禁城的九千余房间,这不仅彰显了他对故宫的深情厚意,更昭示了他对文物保护事业的使命感和勇敢担当。 他曾自述自己“未曾纵火”,因为防火是故宫的首要大事,他始终将古建、文物以及访客安全置于首位,其审慎和细致入微正体现了他对故宫的深厚情怀。 坚决维持故宫门票的低价政策,是为了让文化触手可及,让更多人沉浸于故宫的韵味。为了拓展故宫的开放范围,他不畏压力,催生工作人员离开紫禁城,甚至包括他自己的办公室。 自称“守门人”,这谦逊的姿态正突显了他的伟大风范。他深思熟虑地考虑如何将故宫原封不动地传递给下一个六百年,这种跨时代的远见卓识,令人由衷钦佩,单霁翔的领导才能和交际艺术也颇为人称颂。 熟练地以小事启大论,从微不足道的细节引申出更深远的议题。他擅长用含蓄的策略,用风趣的比喻消解疑虑。 用轻松诙谐的言辞拉近与人心灵的距离。他擅长把握机会,在重要领导视察时巧妙传达故宫的实际需求,并因此获得了有力的支持,在与国际贵宾的交往中,他也流露出独有的魅力。 他以故宫深厚的文化底蕴感染外国友人,即便对方对画作不甚了了,他依旧能够以自己的诚挚和热情触动他们,他观人于微,甚至能从国际宾客的言行中感受到他们的微妙情绪。单 霁翔坚信文物保护事关全民行动,不能单单依赖政府的力气。 通过推动文创产品的开发,让更众多的人对故宫有所了解,投身于文物的保护事业之中。