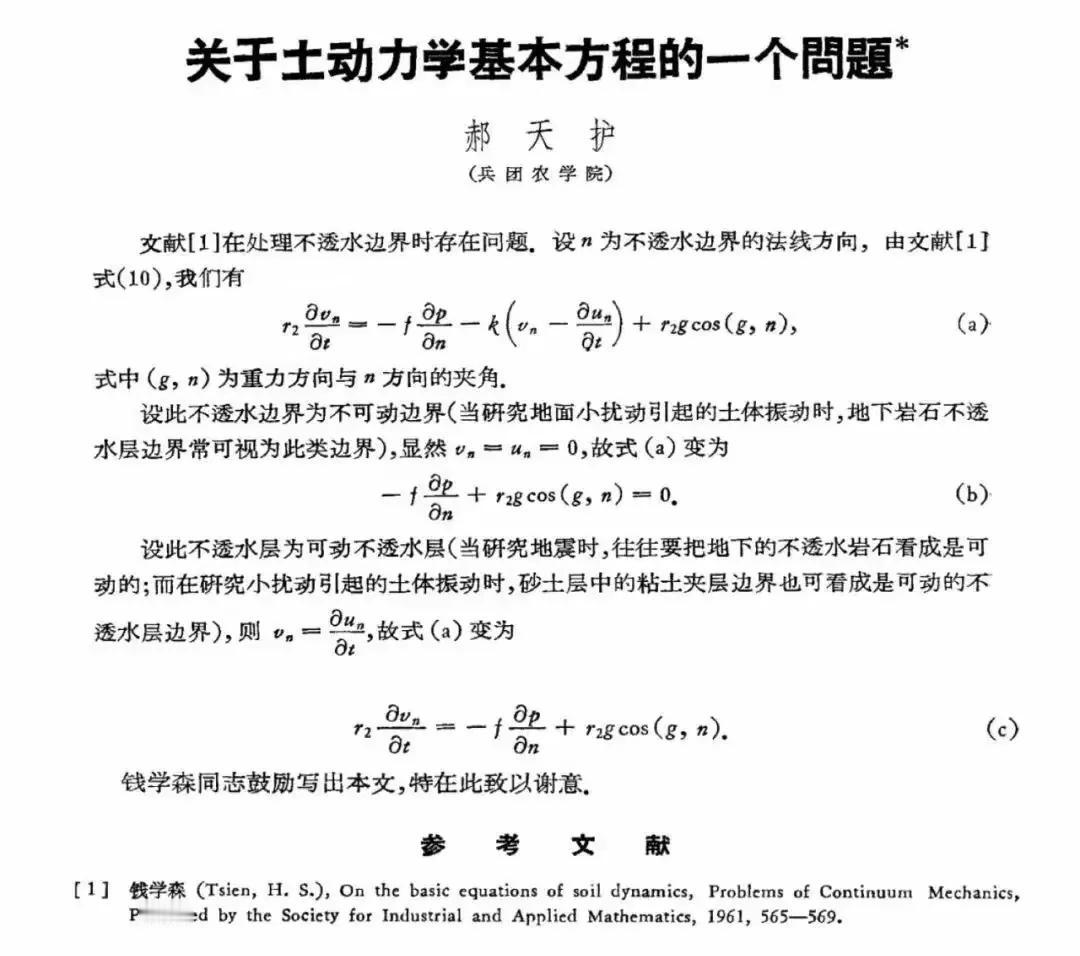

1964年,一位知青在翻阅钱学森的学术论文时,意外地发现了一处方程推导的失误。于是鼓起勇气,给钱学森写了一封信指出这个问题。出人意料的是,钱学森不仅认真回复了这封信,而且诚恳地表示非常感谢你指出了我的疏漏! 信源:钱学森向一位年轻人道歉:感谢您指出我的错误——中国核工业 2022-07-14 事情发生在上世纪60年代,一个动荡的年代,知识和真理显得尤为珍贵,那是一个信息闭塞的时代,获取学术前沿信息更是难上加难。 但在遥远的新疆生产建设兵团农学院,一位名叫郝天护的年轻人打破了平静,引发了一场不大不小的“地震”。 在那苍茫的边陲,风霜肃冽,人迹罕至。 有一方贫瘠的土地,曾经落寞,如今却因一群充满激情的青年而变得不同。他们来自四面八方,满腔热血地投入到建设新家园的行列中,其中一位,名为郝天护。 他,曾是清华大学的理化高材生,被时代的浪潮卷来此地,虽然繁重的劳作与艰苦的生活像两座大山压在他身上,但却压不住他对知识的热望。 他利用一切可得的资源,孜孜不倦地学习,密切关注学术的最新发展。 有朝一日,郝天护意外得到了《力学学报》的一本副本,他如饥似渴地翻阅着,一篇标有“钱学森”署名的文章引起了他的注意。 钱学森,科学界的翘楚,名震四海,带着敬仰之情,郝天护开始细细研读。 在深入阅读的过程中,他发现了一个让人震惊的疑问:文中的一个关键公式,其推导过程似乎存在瑕疵。郝天护起初不敢相信自己的眼睛,他一遍又一遍地进行验算,然而事实始终未变——那位科学巨擘钱学森的公式真的出了问题。 这使他陷入了矛盾的境地。一边是他对自身计算结果的坚定信念,一边是对权威挑战的巨大压力。 他不过是无名小辈,而钱学森则是享誉全球的科学巨人。 如果提出质疑,会不会被世人讥笑为不自量力? 但是经过深思熟虑,郝天护决定写信给钱学森,将自己的推导过程详述一番,并谨慎地指出可能存在的错误。 小心翼翼地将信寄出,仿佛抛进湖中的一颗石子,忐忑不安地等待着可能的回响。 这封信跋山涉水,终于到达了钱学森的案头。面对这位名不见经传的青年来信,钱学森并未漠然视之。 他仔细阅读了信中的内容,并对论文中的公式进行了重新核查。 经过仔细的推敲,钱学森惊讶地发现,郝天护的指正竟是准确无误的!他并没有因为郝天护的无名无分而轻视其观点,反而对这位年轻人的学术严谨态度给予了高度赞扬。 钱学森随即回信给郝天护,不仅对郝天护的发现表示由衷的感谢,还鼓励他将自己的见解整理成文章,以便能发表出来。 在信中表现得极为谦逊有礼,丝毫不见架子,并且多次使用敬语“您”,显示了他对后辈的尊重与鼓励。 郝天护收到钱学森的回信后,内心澎湃不已,他未曾预料到,自己的一封信能得到如此的重视与回应。 郝天护,依循钱学森的指引,把学术观点凝结成一篇精炼的短文,满怀期待地投给了《力学学报》。 但命运似乎开了一个玩笑,郝天护的稿件由于他当时的无名地位,未受到编辑部的重视,被无情地搁置在角落。 当钱学森得知这不幸的消息,他没有犹豫,立刻联系了学报编辑,极力推荐了郝天护的论文。终于,那篇一度沉沦的短文得以面世,为郝天护的学术生涯铺平了道路。 这段经历,不仅仅是郝天护个人奋斗的证明,更昭示了钱学森对年轻人才的挖掘与扶持。正因为有了钱学森的洞察与慷慨,郝天护才得以在学术的殿堂里更进一步。 深受鼓舞的郝天护,自此把学习与研究当作了生活的全部。 在1978年,他重返清华大学,开始研究生涯,并最终跻身国际学术界,成为了固体力学领域的翘楚,1995年,他荣获美国纽约科学研究院院士的殊荣。 回首那段过往,郝天护心中无尽感慨。 钱学森的回信,不仅仅只是对他学术成就的认可,更重要的是它为郝天护注入了勇往直前的信心与动力,成为他人生中的转折点。 钱学森与郝天护的往事,它不仅是科学界的一段美谈,更显现了老一代科学家的严谨治学态度和对年轻一代的悉心提携。 钱学森,一位学术巨擘,在面对一位普通青年的挑战时,没有丝毫的傲慢,而是以谦和的态度认真对待,给予了无私的帮助和支持。 这种追求真理、谦虚诚恳的科学精神,正是钱学森等一代宗师为我们留下的无价之宝。他们不仅在科研上取得了杰出的成就,而且以其崇高的品格,影响和激励了一代又一代的科学工作者。 从郝天护的历程我们能够领悟,在追求科学真理的道路上,无关身份高低,唯有真理闪耀。 只要我们怀着对知识的渴望,勇敢地探索,无畏地质疑,就一定会有所发现,有所成就。 而钱学森的精神与实践,更让我们深刻理解到,科学精神的传承与发展,不仅在于学术成果的累积,更在于科学态度的培养与科学精神的发扬光大。