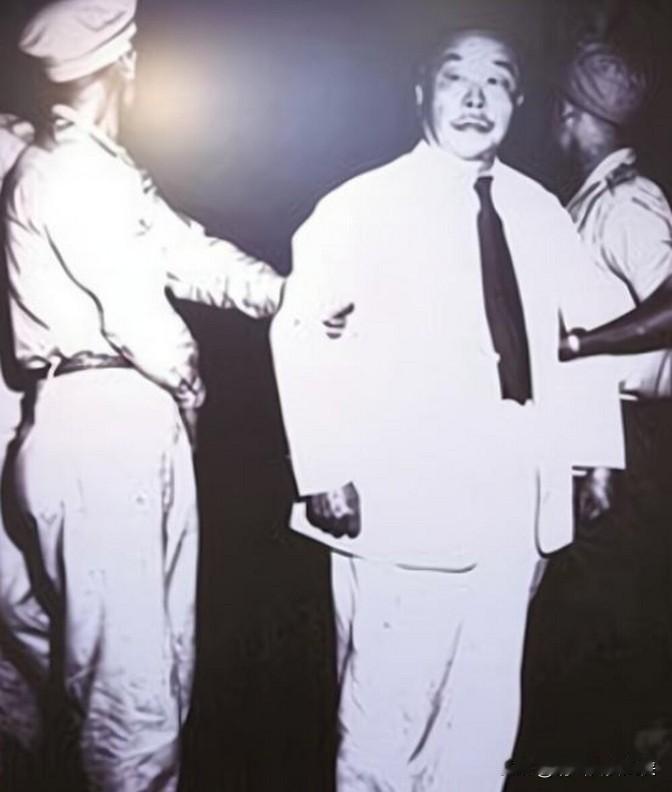

1950年6月18日,国民党上将陈仪被押去执行枪决,监刑官蒋鼎文让端来酒菜,陈仪摆手说:“不必了,你要念及旧情的话,让往头上打,给个痛快。” 台北的一个清晨,监刑官蒋鼎文带着几名士兵,走进了关押陈仪的囚室,看着正在熟睡的陈仪,轻声将他唤醒。 陈仪睁开眼睛,看到蒋鼎文的那一刻就明白了今天的结局。他从容地坐起身,对蒋鼎文说自己需要换一身干净的衣服。 蒋鼎文吩咐士兵帮陈仪准备了热水和一套白色西装。陈仪仔细地梳洗完毕,将西装穿戴整齐,又系上了一条花色领带。 一切准备就绪后,陈仪迈步走出了牢房。蒋鼎文让士兵端来酒菜,想让他在临终前能够享用一顿饭食。 陈仪却轻轻摆手拒绝了这份善意。他只提出了最后一个要求,希望执行枪决时能让士兵往头上打,给个痛快。 从囚室到刑场的这段路并不远,但对许多死刑犯来说却显得格外漫长。蒋鼎文担心67岁的陈仪走不动,示意士兵上前搀扶。 陈仪却推开了士兵伸来的手,挺直腰板,自己一步一步走在前面。在这段通往死亡的路上,他保持着一位军人应有的尊严。 蒋鼎文念及往日交情,特意没有给陈仪戴上镣铐和囚服。陈仪穿着那身整洁的白色西装,走得格外稳健。 抵达刑场后,陈仪站定在了行刑的位置上。他环顾四周,目光清明而坚定。 面对黑洞洞的枪口,陈仪没有丝毫惧色。他昂首挺胸,留下了最后一句话:"一人死,精神永存。" 蒋鼎文不忍目睹这位老同僚的最后时刻,转过身去下达了行刑命令。随着一声枪响,陈仪倒在了血泊之中。 这位67岁的国民党上将,在生命的最后时刻展现出了难得的从容与气节。他没有痛哭流涕,没有哀求乞怜,而是以一种近乎平静的姿态迎接死亡。 1949年初,国民党的统治已经摇摇欲坠。担任浙江省主席的陈仪,清楚地看到了这个政权即将崩塌的迹象。 在这个关键时刻,李济深派人秘密来到杭州,与陈仪进行接触。他们希望陈仪能够效仿傅作义在北平的做法,在浙江发动一场起义。 对于这个提议,陈仪并没有立即拒绝。他认为浙江这片富庶之地不应该再遭受战火的蹂躏。 经过深思熟虑,陈仪同意了起义的计划。但他手中只有几个保安团,总共一万多人的兵力,这样的力量远远不够。 为了增加起义的成功率,陈仪想到了自己的女婿汤恩伯。作为京沪杭警备司令,汤恩伯手中掌握着四五十万大军。 这个选择源于陈仪对汤恩伯的深厚情谊。1924年,年轻的汤恩伯想去日本陆军士官学校深造,是陈仪写了推荐信,还资助了一笔路费。 从那以后,汤恩伯一直感恩图报。他不仅改名为"恩伯"以示感激,后来还成为了陈仪的女婿,两人情同父子。 基于这份信任,陈仪修书一封,让外甥丁名楠带到上海交给汤恩伯。信中详细说明了起义计划,包括停止修建防御工事、保护上海的公共设施等具体内容。 丁名楠虽然担心事情重大,劝陈仪要谨慎行事。但陈仪对汤恩伯的忠诚深信不疑,坚持要将信件送出。 然而,这份信任最终成为了致命的错误。汤恩伯在收到信后,并没有立即答复,而是让丁名楠先回杭州,说自己随后就到。 等待的日子里,陈仪完全没有察觉到危险正在逼近。他又写了第二封信催促汤恩伯,却不知道第一封信已经被送到了蒋介石手中。 蒋介石在看到信件后勃然大怒,立即下令免去陈仪的浙江省主席职务。更令人意外的是,陈仪在被免职后还毫无防备地来到了上海。 在上海,陈仪被警察局长毛森逮捕,随后被押送到衢州软禁。直到这时,他才明白自己已经成了阶下囚。 1950年4月,随着解放军渡江战役的展开,陈仪被解送到台湾。国防部组成了以顾祝同为庭长的特别法庭,对他进行审判。 在收到陈仪的信后,汤恩伯整整犹豫了十天。这十天里,他反复权衡利弊,最终选择了背叛恩师。 他将陈仪的亲笔信和起义计划,一并交给了保密局局长毛人凤。毛人凤立即将信件拍成照片存档,随后将原件送到了溪口的蒋介石手中。 当陈仪被判处死刑后,汤恩伯也没想到事情会发展到这一步。他多次前往蒋介石的办公室求情,但蒋介石都以不在为由拒绝见他。 判决执行后,汤恩伯在家中设立灵堂,祭奠自己的恩师。这个消息很快传到了蒋介石耳中,蒋介石立即将他叫去训斥,要求他立刻拆除灵堂。 汤恩伯的妻子王竟白,本是陈仪的义女。当她得知丈夫出卖了自己的义父,便带着三女一子前往美国定居,只留下四女儿在台湾。 从此以后,汤恩伯在台湾军政界被人冷落。昔日的同僚纷纷与他保持距离,就连蒋介石也不再重用他。 1954年4月,55岁的汤恩伯因胃病前往日本治疗。在手术台上,他因失血过多而离世。 1980年,有关部门对陈仪的历史功过进行了重新评定。他被追认为"为解放事业贡献出生命的爱国人士"。 陈仪用生命诠释了什么是"痴心爱国"。在生命的最后时刻,他依然保持着军人的尊严和气节。