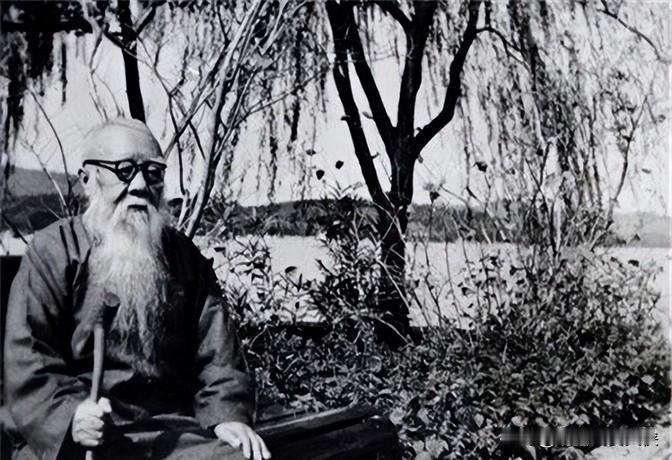

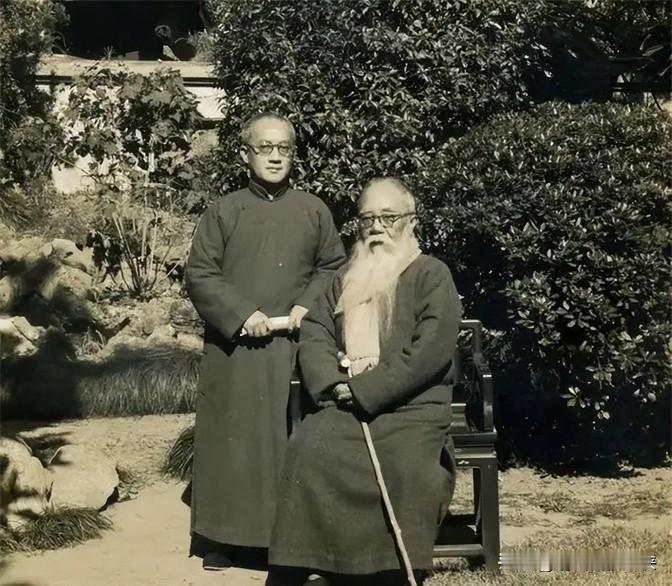

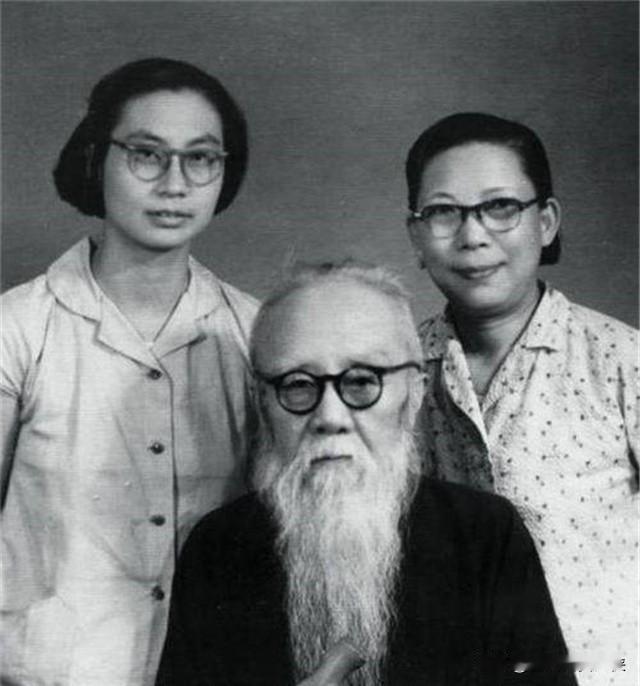

1901年,19岁的马一浮丧妻,他发誓不再续娶,岳父同情他,便问他:“我三女儿14岁,酷似她姐,你娶她吧?”马一浮拒绝:“亡妻地位无人能替,无心再娶。”不久又表示愿意娶妻妹,妻妹却说:“我不想连累你” 马一浮的父亲马延培是当地知名的文化人士,母亲何定珠出身名门。这对父母都十分重视对孩子的教育,从小就为马一浮打下了深厚的文化基础。 马一浮天赋异禀,从小就展现出过人的才华。在他十岁那年,母亲指着院中的菊花要他作诗,马一浮脱口而出的一首诗就让在场的人惊叹不已。 这首诗不仅格律工整,意境优美,更是展现了小小年纪的马一浮对陶渊明的深刻理解。母亲看到儿子如此天赋,既为他高兴,又担心他将来会因为太过清高而难以功成名就。 在当地一位有名的举人担任马一浮的老师,教了他三年之后,这位老师却主动辞去了教职。他对马家人说,马一浮的学识已经超过了他,他实在无法再教这个天才学生。 十六岁那年,马一浮参加了县试,这是他第一次正式展现自己的才学。在这场考试中,他的老师郑垓和后来成为文学巨匠的鲁迅都是他的竞争对手。 结果马一浮一举夺魁,获得第一名的好成绩。而同场竞技的鲁迅只得到了第三十七名,这个成绩充分展现了马一浮的不凡才华。 马一浮不仅精通中国传统文化,还掌握了多国语言。他翻译了西班牙文学名著《堂吉诃德》,让这部巨著首次与中国读者见面。 同时,他还将马克思的《资本论》带回中国,成为最早在中国传播马克思主义的先驱者之一。这些成就让年轻的马一浮声名远播。 汤寿潜欣赏马一浮的才华,便托媒人上门提亲,想将女儿汤仪许配给他。马一浮对这门亲事欣然应允,一来是敬佩汤寿潜的为人,二来也觉得这是一段良缘。 婚后的汤仪展现出了极强的上进心,她虽然之前没有受过多少文化教育,但她渴望能够和丈夫有共同语言。在马一浮和他姐姐的指导下,汤仪开始刻苦学习文化知识。 她学习进步神速,很快就掌握了基本的读写能力,还开始学习诗词创作。汤仪的学习态度和进步速度,让马一浮和家人都感到欣慰。 这对年轻的夫妻虽然婚姻美满,但相处的时间并不长。由于马一浮要外出求学和工作,他们常常分居两地。 某天,谢无量和马君武邀请马一浮到上海创办《二十世纪翻译世界》杂志。这是一个难得的机会,马一浮经过慎重考虑后决定前往。 在马一浮离家期间,汤仪依然保持着刻苦学习的习惯。她每天都会练习写字作诗,想要在丈夫回来时给他一个惊喜。 然而命运弄人,汤仪突然感染了当时最为可怕的疾病之一——肺结核。起初她以为只是普通的感冒,没有太过在意。 等到病情被发现时,已经发展到了晚期。在当时的医疗条件下,这几乎就是一个无法挽回的结局。 马一浮接到家里发来的紧急电报后,立即放下手中的工作赶回家。然而等他风尘仆仆地赶回家时,汤仪已经离世。 在悲痛之中,马一浮写下了《哀亡妻汤孝愍辞》,表达对妻子的追思。这篇祭文写道:"孝愍归我三十一月,中间迭更丧乱,无一日不在悲痛中。" 短短的三年婚姻,因为种种原因,夫妻二人真正相处的时间甚至不到三个月。但这段短暂的婚姻,却成为了马一浮一生中最重要的记忆。 汤仪去世后,年仅19岁的马一浮立下誓言,此生不再续娶。这个决定让所有认识他的人都感到惊讶,因为在那个年代,一个男人独身是非常罕见的事情。 岳父汤寿潜看到女婿如此年轻就要独守空房,十分不忍。他向马一浮提议,愿意将自己年仅14岁的小女儿许配给他,因为小女儿的容貌与汤仪十分相似。 面对岳父的好意,马一浮却坚定地表示:"亡妻在我心中的地位,这世上再没有任何人可以替代。"这番话不仅表达了对亡妻的怀念,也显示了他坚守诺言的决心。 在失去挚爱之后,马一浮将全部精力都投入到了学术研究中。他广泛研究儒家、佛家和道家的典籍,试图在传统文化中寻找精神的寄托。 他用了三年的时间,将《四库全书》中的三万六千多册书籍通读一遍。这种惊人的阅读量和学习能力,让他在学术界很快就建立起了崇高的地位。 马一浮不仅自己钻研学问,还致力于传播中国传统文化。他创办书院,培养学生,试图让更多的年轻人了解和传承中国的文化精髓。 他的学识和品格得到了当时许多文化名人的认可。就连与他同场考试时落后他的鲁迅,后来也对他推崇备至。 著名学者梁漱溟称赞他是"千年国粹,一代儒宗"。这个评价不仅是对他学术成就的肯定,也是对他人格魅力的认可。 马一浮的一生,始终保持着对亡妻的承诺。从19岁守寡,直到84岁离世,整整65年的时间里,他都没有再娶。 在他生命的最后十年,由于年事已高,生活起居都由甥媳妇照料。即便如此,他依然时常提起年轻时的妻子,显示出对初恋的执着。 1967年,马一浮在杭州病逝。当时他已是德高望重的学术泰斗,但在生命的最后时刻,他仍然念念不忘那个相伴时日不长,却给予他深刻影响的妻子。