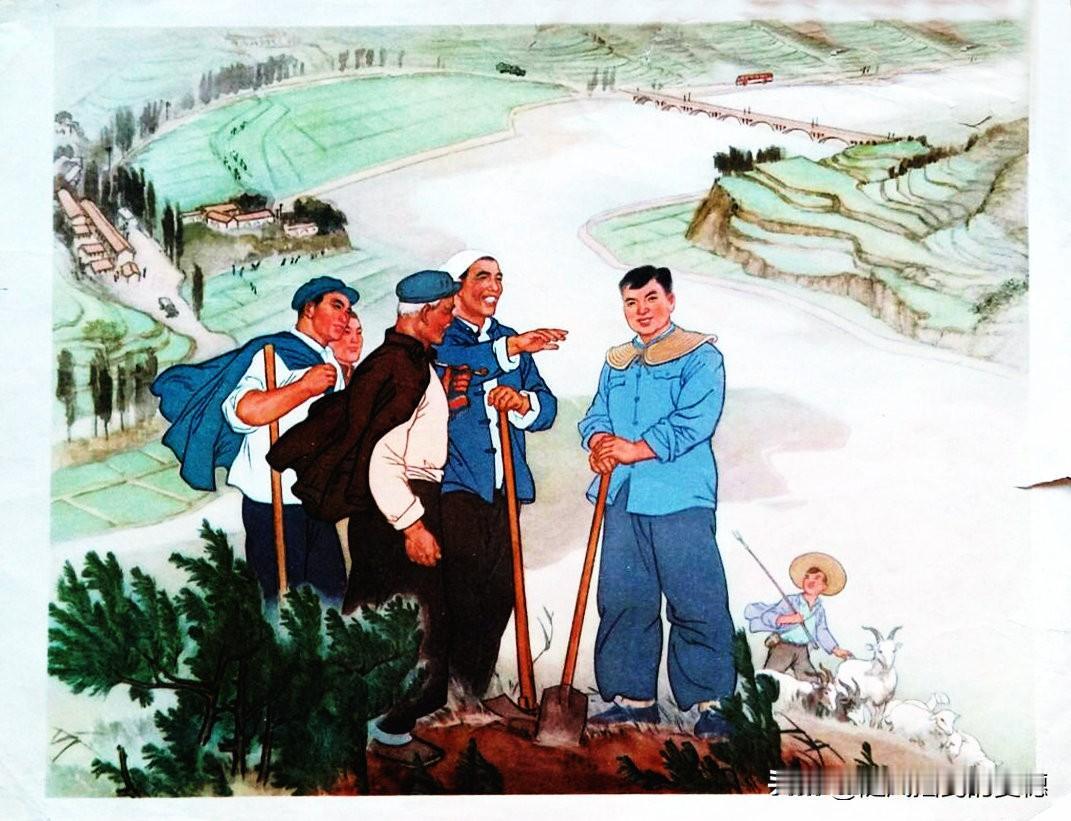

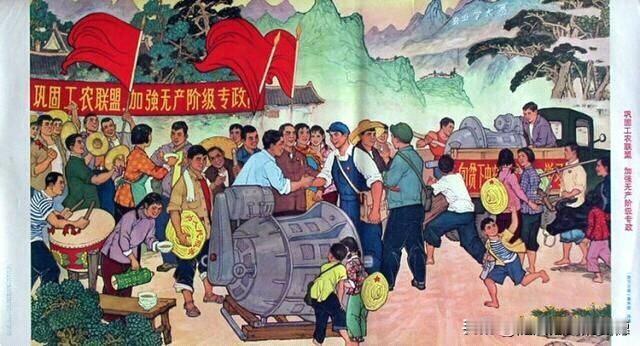

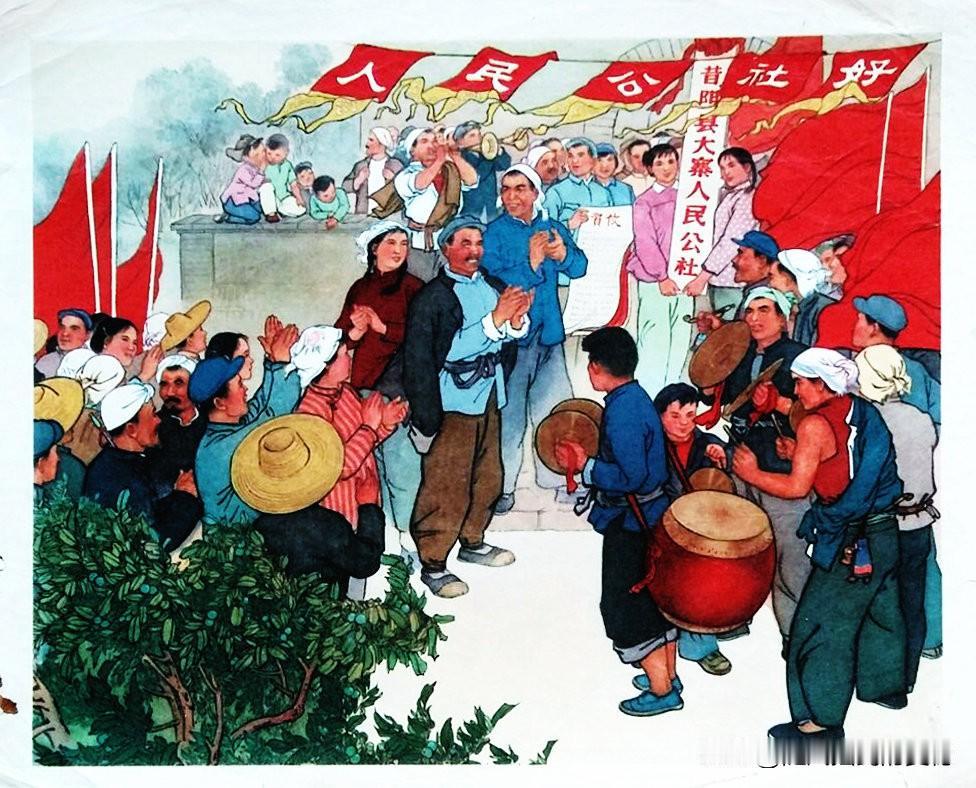

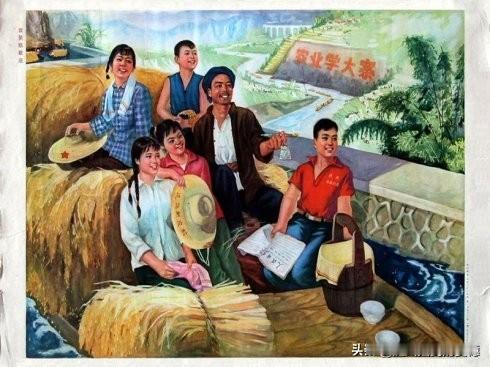

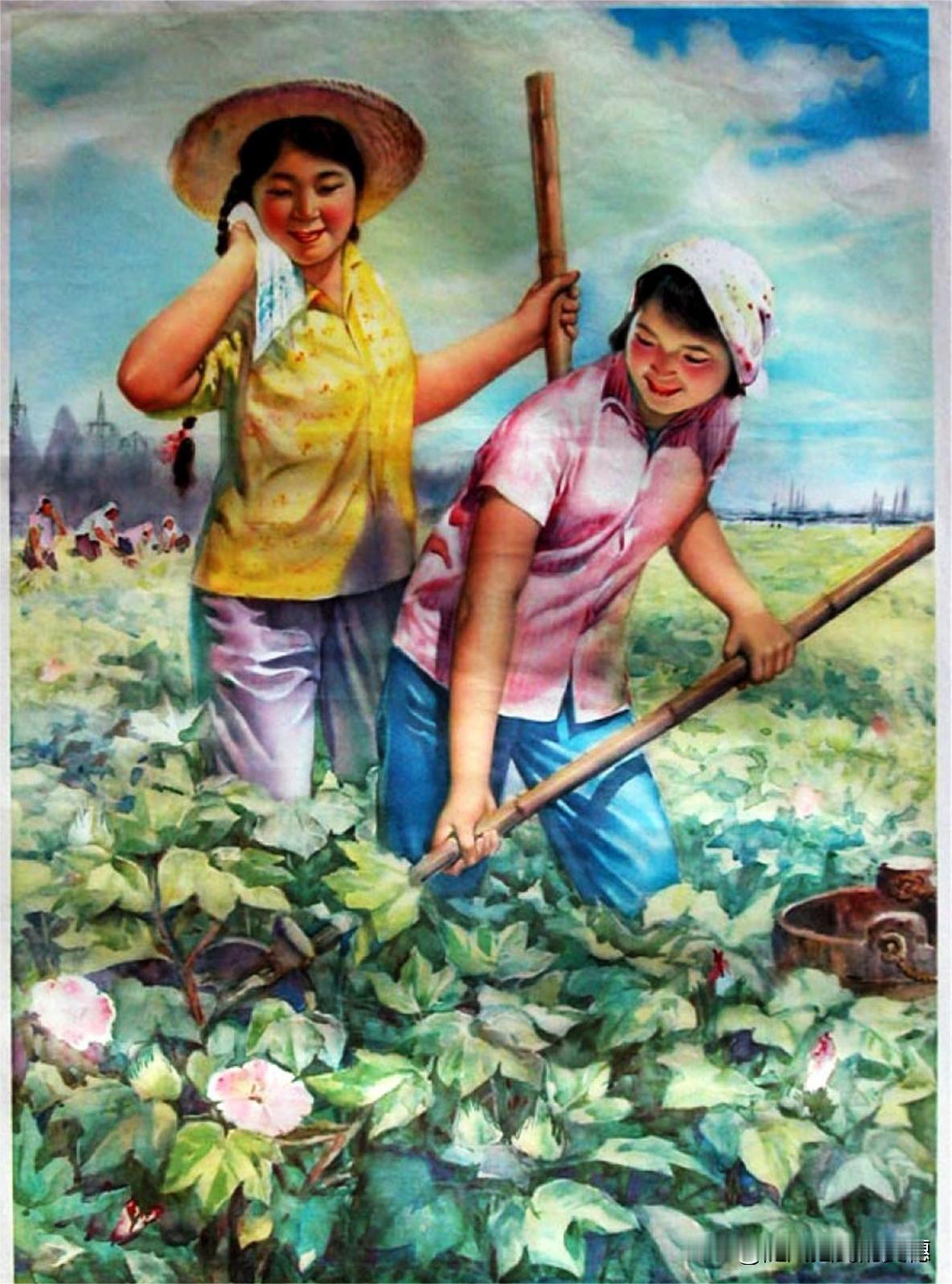

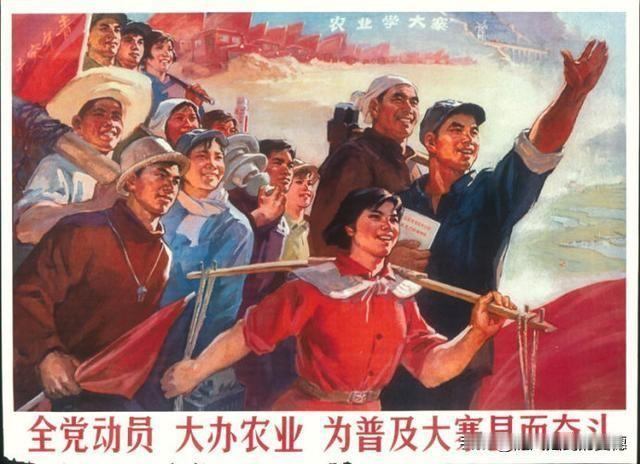

山西大寨的农民贾金发曾发出疑问:若没有实行分田单干,而是依循毛主席当初的构想持续前行,大寨的未来将呈现怎样一番景象?这一提问,不仅承载着对历史的深刻反思,也寄托着对乡村未来的无限憧憬。但历史的车轮还是不断的前行,当包产到组、大包干到组这种形式初露端倪时,便遭遇了种种阻力和质疑。有人担忧这是否是走回头路,甚至公然提出要“抢救大包干”,认为它动摇了“三级所有、队为基础”的制度。然而,群众的眼睛是雪亮的,他们称赞道:“大包干、大包干,直来直去不拐弯,保证国家的,留足集体的,剩下收多收少都是自己的。该拿的拿在明处,该得的心中有数。干部省心,社员放心,我们越干越有劲。” 1952年,中共中央东北局在精心制定的农业生产合作社章程中,首次引入了“包工制”的崭新概念。该章程明确规定,农业生产合作社可以灵活采用“按活计或季度划分的包工制,并逐步向常年包工及产量定额制过渡”,同时,“针对部分工作,还可推行个人负责制”,以此激发农民的劳动热情与创造力。次年4月,中共中央华北局在东北局“按季节包工制”的坚实基础上,勇于探索,进一步提出了“包产制”的创新模式。对于东北局与华北局的这些积极尝试,党中央给予了高度肯定与全力支持,并迅速将这一经验转发至全国各地,以供学习借鉴。 时任全国农村工作部部长的邓子恢,凭借其深厚的农村情怀与敏锐的洞察力,深刻认识到在合作化进程中,必须正视小农经济依然广泛存在的现实。他主张在强化农业集体生产的同时,也要充分尊重并发挥农民个体生产与劳动互助的双重积极性,确保农民的个人利益得到应有关注。 为此,在1953年与1954年的全国农村工作会议上,邓子恢严厉批评了合作化中出现的“吃大锅饭”现象,并明确提出了以包工包产为主要形式的农业生产责任制,旨在迅速调动社员的生产积极性,促进粮食产量的显著提升。在他的不懈推动与倡导下,农业生产责任制的地位得到了显著提升,其形式也更加丰富多样,为农业生产注入了新的活力与动力。 特别是在1956年春夏至1957年春期间,四川江津等地大胆尝试了“包产到户,地跟人走”的创新责任制,这一举措不仅极大地调动了农民的生产积极性,更使得江津地区成为了全国最早实行包产到户的地区之一,尽管当时“包产到户”这一概念尚未正式形成。与此同时,安徽、浙江、广东、广西等地也纷纷涌现出包产到户的生动实践,而河北则创造性地实行了“田间管理包到户”,标志着包产到户责任制在中国大地的首次亮相。 尽管包产到户遭遇了严重挫折,但农民对于提高生产积极性的渴望并未因此而熄灭。从1959年开始,各种变相的包产到户形式悄然兴起,并随着岁月的推移,在1960年之后呈现出明显的递增趋势。尽管县委县政府频繁发文要求纠正,但这一势头却愈演愈烈,难以遏制。这些变相的包产到户形式多种多样,目标直指解决农民的温饱问题。 它们通常只涉及集体的部分边缘土地或闲置土地,如边角地、山坡地、荒地等,而绝大部分的集体土地仍维持统一经营的模式。同时,为了减少风险与争议,全年包产到户的形式并不多见,更多的是利用大田作物生产的空闲季节进行短期包产到户。 在这一时期,各地农民充分发挥智慧与创造力,发明了诸如“征购粮集体种,其余田分到户”、“每季都有部分田分户种”、“山边田分户种,好田集体种”等多种形式的包产到户方式。其中,上塘镇塘山村在三年困难时期采取的变相包产到户策略尤为巧妙:他们利用国家关于母猪饲料田的政策,以养猪为名义,为每家每户分配了半亩田地自主耕种。有的生产队甚至根据小猪的数量,额外分配了400藤地(即能种植400棵红薯的土地)。 时至今日,在中西部的一般农业型地区,农村面临着二、三产业就业机会匮乏的困境。人多地少,人均土地面积有限,仅靠土地收入难以维持家庭的基本生计。因此,许多农民选择进城务工经商,以扩大家庭收入来源。然而,与城市相比,中西部农村的基础设施与公共服务仍然相对落后。只要条件允许,农户家庭都渴望进城居住,追求更好的生活品质。在这个意义上,农民并非怀有“乡愁”,而是怀揣着“城愁”——即能否在城市中安居乐业的深深忧虑。 在此背景下,中西部农村呈现出三种截然不同的农户类型:一是家庭经济条件优越,已举家迁往城市的农户;二是家庭中青壮年劳动力进城务工,留下老年人留守务农的农户;三是全家仍留在农村,以务农为生的农户。其中,以“代际分工为基础的半耕半工”农户家庭占比最大,约占中西部农村农户的70%左右。这类农户家庭中的青壮年劳动力通常在城市务工,而老年人则留在农村务农,通过代际分工实现家庭收入的最大化。一旦这些半工半耕的农户家庭在城市中获得稳定的就业与收入,具备全家进城的条件,他们便会毫不犹豫地选择进城买房安居,成为真正的城市居民。这种富人进城、富裕农户进城的现象,已成为当前中西部农村地区城市化的基本特征。

心仪至真

毛主席万岁

山人

全心全意为人民服务!

长江长城

大寨是一种精神!

中华小能人

中国历史上分田单干两千多年已经证明了一切!小农经济不利于农业生产的规模化机械化现代化智能化。

用户10xxx88 回复 02-09 07:31

集体化全世界都没有成功的先例

用户79xxx70 回复 用户10xxx88 02-17 13:30

美国的机械化大农场表示应该把田画成各种小块才能成功[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

夏末

鸡多不生蛋,人多不干活。

不吐不快的世界 回复 01-13 13:06

不干活?60-70年代那么多新工厂,到现在还在受益的农田水利工程是自己长出来的?

海阔天空 回复 不吐不快的世界 02-16 18:25

要和其他国家对比一下那三十年经济,科技,教育发展,人民生活水平提高速度。。

用户12xxx81

生产力低下落后,可以集体化生产,生产力提高先进、机械化现代科技化,个体也可完成的事惰,人多反而浮于事添乱,浪费人力。

用户10xxx54

单干了没法实现农业机械化

辩证

大寨被树立为典型,肯定得到国家不少的支持,其他的村怎么学?人都是自私的,不想出力只想多得,是人普遍的德性,大集体一定是这种偷奸耍滑的人所喜欢的,而不是想靠诚实劳动致富的人所喜欢的。

用户10xxx05 回复 01-21 11:43

你不了解历史,不要主观臆断,正是因为在困难时期陈永贵带领大家战胜自然灾害,多打粮食还帮助其它的乡村,不等靠要国家才被村为点典的。

用户15xxx57

十村九空是社会发展的必然产物。

用户10xxx64

分田单干,农民的生产积极性增加5倍以上,大有岩塔开田的人在,还涌现出一大批能人,通过原始积累,开展了办厂,办公司,经商,做到了乡下有房,城里有房

用户79xxx70 回复 02-17 13:34

荒可以无限开是吧,分田单干了几千年积极性都冒烟了荒还没有开完那代表积极性还不够啊

lgfdy

实践证明,农业国家,实行包产到户,是提升农民生产积极性,解决农民吃饭问题的有效方式。但,随着国家工业化 城镇化的发展进程,人们的生活水平和质量得到了飞跃的提升,人们不再满足于吃饱肚子,而是有了更高的物质追求,到了这个阶段,一家一户几亩地的农耕方式,已经支撑不起农民高质量现代化的生活需求了。怎么提升八亿农民的生活水平?我认为,只有靠国家工业化城镇化和集约高效的现代化大农业,使大量过剩的农业人口转移到其它行业上去,让少数人从事农业生产,最终实现非农业人口大于农业人的现代化发达国家的社会结构,才是解决我国农业农民问题的唯一的出路!

夫子

这篇文章较客观的描述了新中国农业农村生产生活的现实变化及未来发展趋势。

细眼看世界

没有前三十年打下的农田水利工程的基础,配套的化肥厂建成,以及杂交水稻、良种小麦的成功推广,大包干就包个嘚儿?不能用“吃了仨馒头饱了 然后就只念着第三只馒头”的观点看问题。