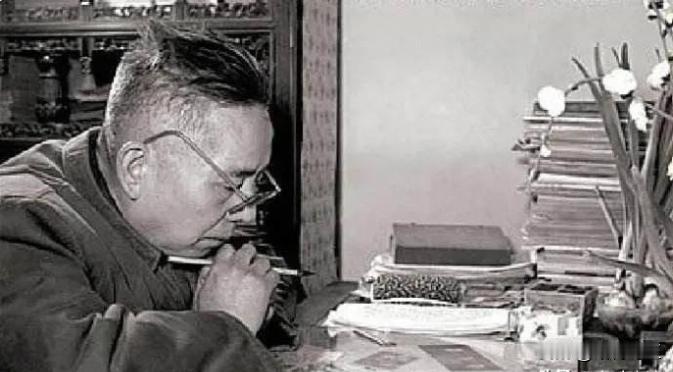

1967年正月初六一早,张恨水看到了包油条的报纸,随后嘴唇瞬间,次日,家人为张恨水穿鞋时,却发现他已因突发脑溢血离世...小时候的张恨水,可是把他爹妈可气坏了,家里好几代人都是武术高手,怎么到他这儿就不灵了呢?又怎么会喜欢上文学? 其实,他自己倒是乐在其中,尤其喜欢李后主的那句"自是人生长恨水长东",还因此给自己起了个"恨水"的笔名,谁料这一爱好竟然让他走上了不一样的人生道路。 (主要信源:原文登载于中国青年网 2024年8月23日关于“张恨水的“在城思乡”情结……”的报道) 张恨水站在北京的窗前,心却飞到了老家潜山,他望着灰蒙蒙的天空,嘴里念叨着:"宅老,黄土砖墙,白粉剥蚀成云片。" 这句话不禁让他想起了家乡的一切:五代相传的老宅、油条的香味、储氏宗祠的读书声,虽然身在北京,但张恨水的灵魂仿佛还留在黄土岭上。 他走回书桌,继续创作新小说《潜山血》,这部作品讲述了他两个弟弟张牧野和张仆野的抗战故事,是对家乡的另一种思念。 笔尖在纸上游走,他将对故土的思念、对亲人的牵挂,以及对祖国的热爱,全都倾注其中,小张从小就不爱练武,总是偷偷摸摸躲在房间里看书。 1918年,张恨水来到芜湖,当上了《皖江日报》的副刊编辑,没过多久,他又跑到了北京,在《世界日报》工作。 还接连写出了《金粉世家》、《啼笑因缘》等作品,一下子就出名了,说起“因缘”,张恨水就会想起他的老朋友老舍。 当时老舍看了这本书,觉得挺有意思,就跟他聊了起来,两人因为都是搞文学创作的,很快就成了好朋友。 每次回想起和老舍畅聊的日子,张恨水心里都暖洋洋的,然而,世事难料! 1949年春天,一篇批评文章将张恨水推向了舆论的风口浪尖,那段日子里,他陷入了无边的焦虑,甚至一度突发脑溢血。 张恨水坐在书房里,望着窗外发呆,屋里静得能听见自己的呼吸声,这种寂静让他感到窒息。 他的妻子刚离世不久,这个曾经充满欢声笑语的家,现在只剩下了他一个人,书架上摆满了他的作品,那些曾经让无数读者如痴如醉的故事。 可如今,这些倾注了他毕生心血的小说却被人轻蔑地说是"封建"、"落后",他不禁苦笑,觉得自己仿佛一夜之间就变成了过时的人。 就在这时,家人送来了一份报纸,他漫不经心地翻看,忽然一个熟悉的名字映入眼帘 —— 老舍在太平湖自尽了。 张恨水的手不自觉地颤抖起来,报纸掉在了地上,他想起老舍生前常说:"咱们写字的人,不就是想用笔墨给人一点温暖吗?" 可现在,连这点微不足道的心愿似乎都变得奢侈了,张恨水闭上眼睛,感受着胸口那阵阵绞痛,不知道未来还会有什么等着他。 那一刻,张恨水感到一股巨大的悲伤席卷全身,他突然意识到,自己和老舍,以及许多同时代的作家,都是这个年代的见证者和记录者。 他们用笔墨描绘人间百态,歌颂家国情怀,却最终难逃时代的洪流,带着对老友的思念和对文学的眷恋,张恨水缓缓闭上了眼睛。 第二天清晨,家人传出噩耗,他已经永远地离开了这个他深爱又让他深感痛楚的世界。 张恨水走了,但他留下的文字依然在诉说着那个时代的故事,在中国现代文学的长河中,张恨水无疑是一颗璀璨的明星。 他的创作生涯见证了中国文坛的起起落落,也记录了一个时代的悲欢离合,尽管生命终有尽头,但他的文字,他的精神,他对文学的热爱,将永远流传下去。