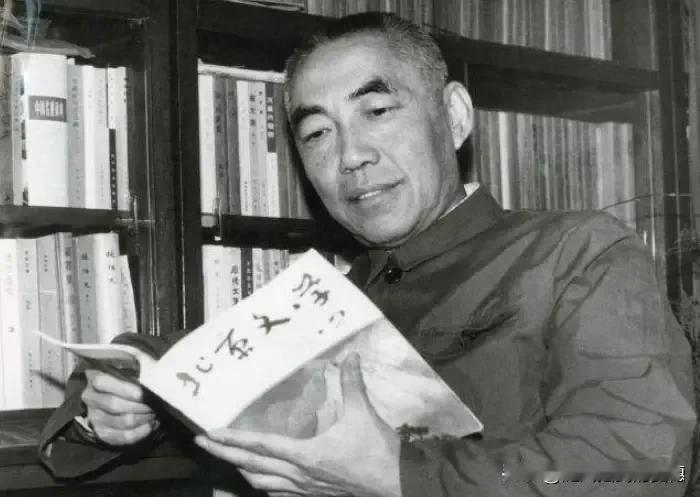

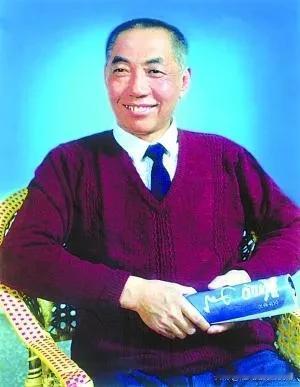

对于十年,无非是三种看法:一是认为一无是处,应全盘否定;二是认为成绩是主要的,功大于过(或者说动机是好的,也是必要的,只是方法上不妥);三是认为错误是主要的,成绩是次要的,得不偿失。大家普遍认为第三种看法比较客观。 客观地讲,十年确实不能说一无是处。例如“两弹一星”中,有一弹(氢弹)和一星(人造卫星)就是在文革中成功爆炸和上天的。又比如,1976年全国粮食产量比1965年增加了47 %,1976年原油产量相当于1965年的6.7倍,南京长江大桥于1968年通车,杂交水稻育成推广,1971年我国恢复在联合国的合法席位,1972年邀请尼克松访华,为中美关系正常化和后来的改革开放创造了国际环境。这些成绩都是在十年期间取得的,不应该抹杀。 而浩然是那个时代唯一的一个作家,所以他的作品和时代有关。在《苍生》这部作品中,“社会主义新人”、“新时期新人”与“旧式农民”三者之间的纠葛构成了复杂而深刻的矛盾网络。以邱志国为代表的所谓“社会主义新人”,其堕落轨迹令人扼腕,而作为作品中一条潜流涌动的暗线,“红旗大队”的持续活跃,则巧妙地透露出作者对合作化道路及“社会主义新人”既存的否定情绪与难以割舍的情愫。 小说中,主人公田保根目睹“红旗大队”的繁荣景象,不禁将其与田家庄的现状进行对比,他感慨道:“红旗大队的做法确实高明,改革就是要开拓经济,发展生产力。而我们田家庄,不注重开拓与发展,反而将几十年来辛辛苦苦积累的那点微薄基业,进行了一次大瓜分、大抢夺。有权有势者多分多抢,肥肉尽收;无权无势者只能分得一碗清汤寡水。抢到肥肉的人紧紧抱住啃食,不舍放手,直至啃净;而那些只得到一碗清汤的老百姓,则成了四分五裂、人心惶惶的散沙,如同盲人摸象,四处碰壁……” 然而,小说的笔触并未止步于简单的比较,它并未如《艳阳天》、《金光大道》那般,通过激烈的“阶级斗争”或“路线斗争”来明确判定哪条道路是正确的。相反,对于“红旗大队”在新时期依然坚持“集体化”道路的选择,小说在政策层面给予了某种程度的辩护:“自然,也有人吹毛求疵,但老队长不为所动。他坚守一条原则:上级号召搞活经济,鼓励多样化,并未限定只能走一条路。我们并未违背什么!” 面对文艺界的新动向,浩然在言论上虽表现出有限的抵制,但在思想与行为上却经历了深刻的转变与自我反省。他坦言:“归根结底,我要感谢他们。他们的当头棒喝,虽是无心插柳,却让我猛然清醒。”“我意识到,按部就班已不再可行。……我努力解放自己的思想,不敢僵化守旧,停滞不前。” 于是,他带上行李,回到了他的“生活根据地”,与那里的农民和基层干部一同“反省过去,思考未来”。他个人而言,这是一次重新认识历史、生活、文学与自我的过程。通过这样的重新认识,他决心坚持过去做对的事,毫不犹豫地改正错误,学习新的、正确的做法。他的第三部长篇小说《山水情》,正是这场“反省过去、思考未来”,即“四个重新认识”的首个成果。 在《浩然选集·自序》中,浩然自述:“我开始了新的奋斗。我决心通过扎实的社会实践与艺术创作实践,总结以往的经验教训,探索未来的道路,以达到重新认识社会,为自己开拓一个创作新阶段的目的。这期间,我着手做了三件具体的事: 首先,回到生活基地,与老房东和基层干部一起‘反省过去,思考未来’,用今天提高的思想水准,重新评价我们共同经历过的农村生活,并在此基础上,继续丰富新鲜的农村生活体验。 第二,广泛阅读世界名著,拓宽艺术视野,用以比较我国的创作现状,作为重新认识文学的参考。 第三,逐字审阅自己出版的作品,结合对社会生活和文学的重新认识,默默评价自己的创作历程,力求自知自明,让步伐更加坚定,朝着既定的目标前进。”“这期间,我给自己定下的原则是:‘甘于寂寞,安于贫困,深入农村,埋头苦写。’我尽力保持头脑清醒,坚持自己认为正确的东西,割舍不正确的;既不让自己僵化,也不随风摇摆。” 《浮云》、《老人和树》对“三面红旗”的批评,以及《山水情》对“极左”思潮的抨击,都是在整个社会进行历史回顾与反省,全党全民开始觉悟并全面改革之后诞生的作品。以这三部小说为标志,浩然迈入了自己文学道路的转折期与自我修正期。 在风雨如晦的多事之秋,当众人的声音都已沉寂,他仍用旧的旋律勉力歌唱。作为十七年文学的最后一个歌手,当这一文学形态被推向“左”的极端时,承传旧制的重任、起死回生的奢望、虚假颂扬的任务都压在了他的肩上,他实在是不堪重负。由于种种内外复杂原因,他写出了,或者说是不得不写出了像《西沙儿女》、《百花川》这样的文学赝品。浩然的悲剧,无疑是一个时代的悲剧。