在往事中,萧山还不属于杭州。

当年的萧山与山阴、会稽同气连枝,三县常以“山会萧”代称。在萧山的铁路尚未铺通前,横跨三县的浙东运河仍是三县交通的重要渠道。不过,如今当人们提及杭州的浙东运河时,往往说的是西兴古镇的官河,浑然忘了在萧山南部还有一条“西小江”同样是浙东运河的重要支流。当西兴古镇的历史和文化地位被滨江区大书特书之时,萧山区却只将其下游的几座桥和公园引为谈资,弃现成的西小江于不顾,真可谓丢西瓜、捡芝麻了。

西兴古镇

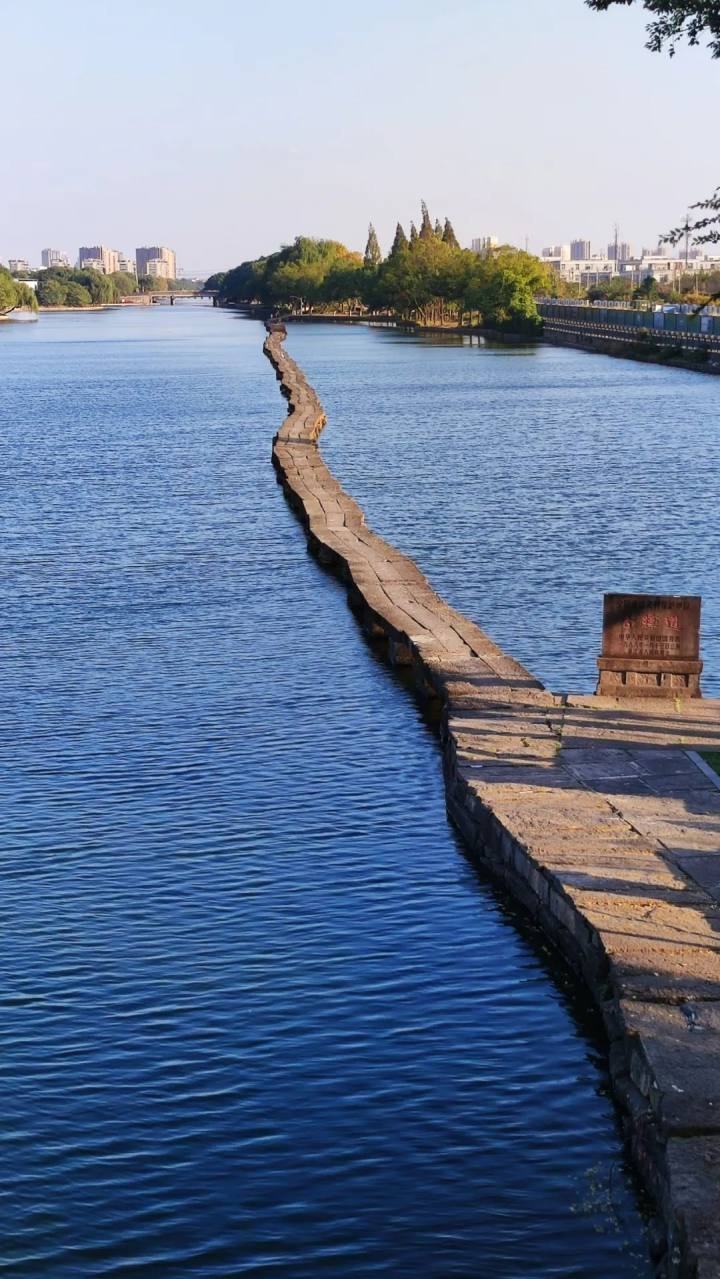

西兴古镇的官河

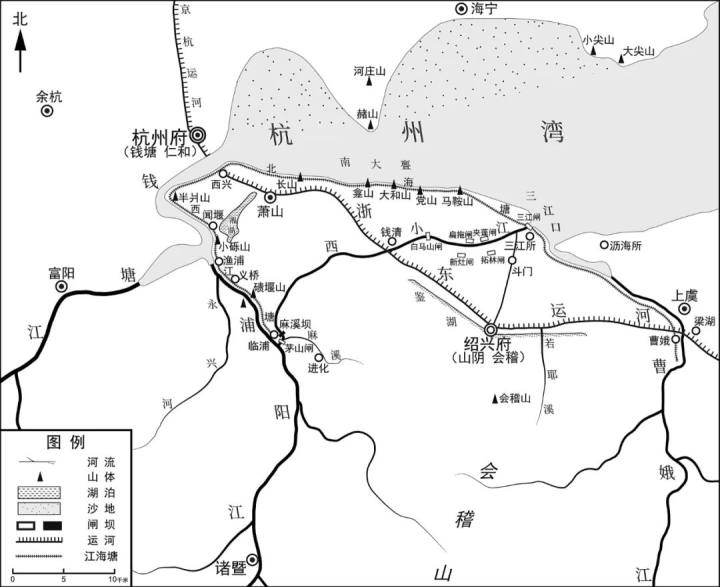

西小江之“小”,是相对钱塘江的“大”而言的。上游的浦阳江自临浦北上,便入西小江,向东衔接了西兴运河的水流后,过钱清,接入柯桥、皋埠、东关,直抵曹娥江。后半截水路的历史更为悠久,在《越绝书》里,所谓“山阴故水道,出东郭,从郡阳春亭,去县五十里”,指的便是它了。到南宋时,浙东运河已是重要的物流通道,王十朋描述它“航瓯舶闽,浮鄞达吴,浪桨风帆,千艘万舻”,足以令人遐想宋元时运河上船来船往、通达海外的盛况。

峙山闸前的西小江

柯桥的浙东运河

搭乘周作人的《乌篷船》,沿浙东运河从绍兴前往西兴,会别有一番情调:“……你坐在船上,应该是游山的态度,看看四周物色,随处可见的山,岸旁的乌桕,河边的红蓼和白苹,渔舍,各式各样的桥;困倦的时候睡在舱中拿出随笔来看,或者冲一碗清茶喝喝……你往杭州去时可于下午开船,黄昏时候的景色正最好看……夜间睡在舱中,听水声、橹声、来往船只的招呼声,以及乡间的犬吠鸡鸣,也都很有意思。”

不过,西小江并非总是一派海晏河清。古时西小江洪水泛滥,钱清镇以下成为“斥卤之地,萑苇之场”。因此,明朝官吏“筑塞临浦、麻溪二坝,使小江不复由故道,而凿断碛堰,引小江以入大江”,形成了今天浦阳江汇入富春江的格局。

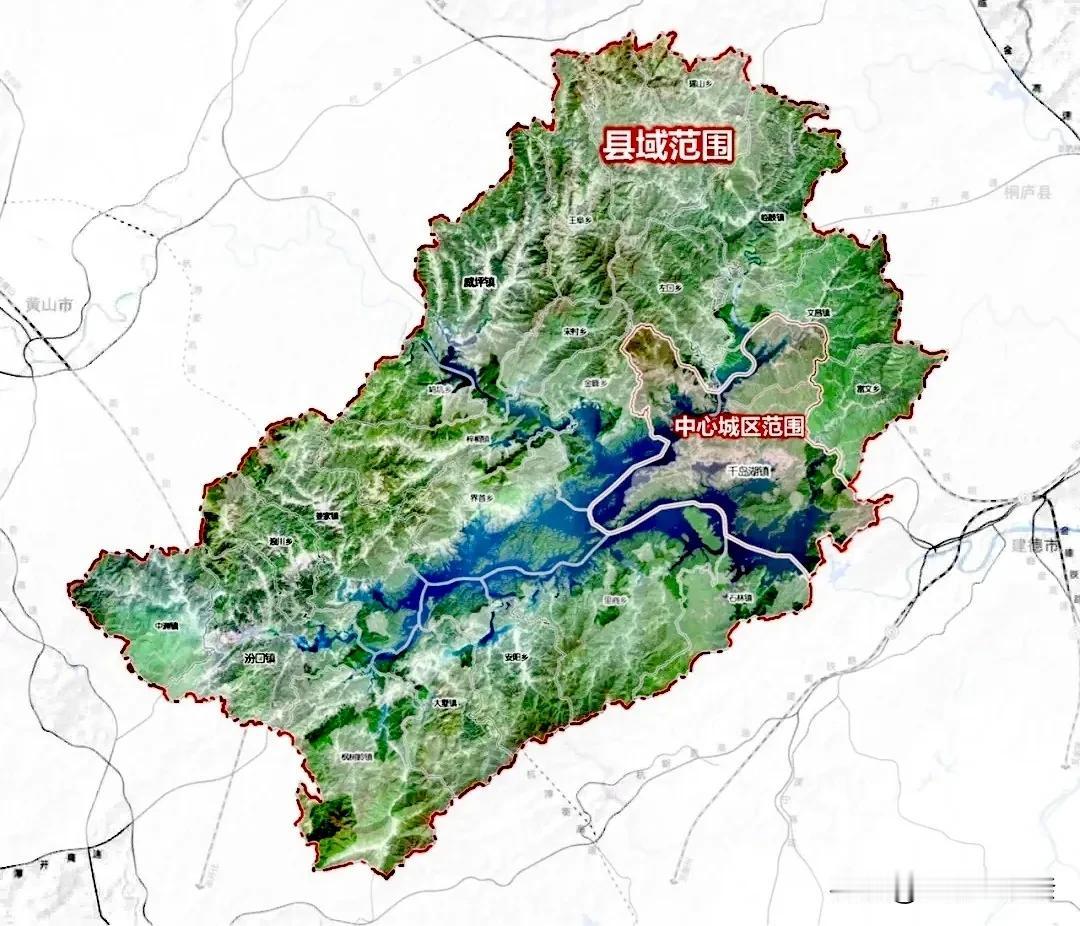

明代浦阳江改道示意图(陈涛,《明代浦阳江改道与萧绍平原水利转型》。历史地理研究,2021年第1期)。

西小江的洪灾暂且解决,负担却转移到了三江口的闻堰、渔浦头上。假如内河洪水暴发,再叠加上钱江潮,三江口便首当其冲。一旦坍江,涌入的洪水将与湘湖这座大水库连成一片汪洋,在萧绍平原头顶高屋建瓴。古往今来,萧山人竭尽全力与水患鏖战,但其彻底终结还要数到近几十年大规模围垦造地之后。

言归正传。碛堰山的打通,盘活了浦阳江的交通。在唐代本已是重要埠头的临浦晋升为交通枢纽,向南可上诸暨,向北可通杭州、富阳,向东则可赴山阴、余姚、宁波。此地商业日益繁荣,至民国时,临浦甚至被誉为“小上海”。

临浦老街。似乎还需要一段时间才能成为比较成熟的旅游街区。

“小上海”身后的西小江,曾是萧绍边界,民国时,尤其是“黄金十年”期间,江上常有大盗出没。特别是从萧山县城东南门外到西小江沿南山蜿蜒的河段,针对客船的各类劫案以远高于以往的频率此起彼伏地发生,实在耐人寻味。

民国时,“萧山地方往来交通素恃小轮船、航船、划船三种”(《浙江省道萧绍段三月刊》,1928年2月)。运河上被劫的主要是其中的航船。航船能载客30人,兼作送货、送信之用,多为下午出发,次日清晨到达。这些慢慢悠悠的夜航船,在船匪眼中就像回转寿司。劫匪人数虽不多,但“身佩利刃”,寒光杀气,足以令乘客胆战心惊,只能任由匪徒“搜查行旅”。在1928年8月20日,一艘夜航船竟在转坝头和钱清两站连续遭遇抢劫,“内有一位旅客,由杭回绍医病,身带大洋七十余元,尽遭劫去,状甚可怜。”同年11月12日夜,又一客船被四五名操嵊州口音的盗匪持刀抢劫,“有一僧在船首上念佛,竟遭刺伤头部。”

多数案件都成了悬案,仅有一起于当年8月间破获。出人意料的是,该作案团伙成员竟来自杭州,非沿江乡民。随着警察案头前的卷宗越积越高,船匪们的装备和战术也与时俱进。比如在1931年9月10日夜,两艘客船行经钱清附近,它们遭遇的不再是少数持刀匪徒,而是三艘贼船,还配备了火枪,“所有旅客衣服棉被及银洋七十余元一并劫去,船夫阿魏被枪伤腿部。”

劫案不仅发生在西小江这条边境线上,还发生在南乡的浦阳江上。1928年9月18日夜,从临浦开往诸暨的客船在迳游江江口被两艘载着多名持枪匪徒的舢板逼停,乘客所带财物被洗劫一空,损失达千金之巨。三年后的5月9日夜,还是老地方,两艘客船和三艘货船被十余名盗匪“吓令近岸,大肆抢劫”,旅客的衣饰棉被“尽行劫去”。此案激起船夫们的抗议,纷纷要求取消夜航船。

浦阳江

然而生意还是得做下去。次年7月29日夜,又一船在临浦被盗船拦下,“有六匪手持快枪,跃上航船,大肆搜劫,将洋信五封、洋一百二十元、白丝六斤、茶叶十余斤尽被劫去。又搜劫客人身畔大小银洋七十余元、金戒一只。至天将曙时,始鸣枪示威,下船向北而逸。”通常,劫案发生后,公安局势必加紧巡逻,然而这些措施对于偌大的浦阳江似乎无解。之后8月27日、9月4日,迳游江口和渔浦又接连发生了两次客船劫案。当年的萧山人若想安全乘船出行,最好是多花一点钱,乘坐能载客六七十人的小轮船,船上可躺卧,还提供各种服务,极为舒适。最重要的是,小轮船速度快,船匪根本拦不下来。

《浙江省道局萧绍段各站里程表》(《浙江省道萧绍段三月刊》,1928年2月)。

民国黄金十年间,萧山人不仅远行有风险,窝在家里也难免飞来的横祸。尤其在城郊,土匪往往声势浩大。他们目标明确、计划周密。比如1927年9月11日夜,萧山桃源乡,“十余人各执手枪利刃,一盗先从后窗打破入内开放前门,五盗在外把风,六人上楼抢劫,共劫去衣服首饰约值二千余金。”两周后,“夏山埭居民夏连福家突来土匪二十余人,各持刀棍,破门而入,翻箱倒箧,大肆搜劫约一小时,始呼啸而去。”又如1928年12月17日,一居民家办喜宴,“正在贺客满堂散席时,突来口操客音强盗十余人,手执利器吓禁声张,将新房内所值五百余金尽行劫去”,这伙土匪离开时,还把邻居家的一牛一羊也顺手牵走。

尤其值得注意的是,这则新闻里所谓的“客音”,与其他新闻里常见的“土音”有所不同。在当年南腔北调的匪帮客音中,恐怕又数操湖南口音者为最。1930年前后,湖南省连遭大旱和洪水,造成众多灾民流亡他乡,其中便有不少人集体漂泊到杭州,盘桓在萧绍边界,渐渐“形同匪类”。当然,萧山本地也有不少流民。据当时日本学者田中忠夫的统计,北洋军阀统治时期,萧山农村离村人口率高达7.58%(田中忠夫,《国民革命与农村问题》,1931年),其中不少便沦为土匪强盗。

针对大户人家作案时,各路土匪的手段也极相似。闯进门后,他们先将一家男女“幽禁一室”,再极尽搜掠。他们的打家劫舍并不是《让子弹飞》里的劫富济贫,对平民百姓照样不放过。如1928年腊月二十五到除夕,县城东南门外竟有十一户居民接连被盗劫,损失上万金。这起连环案逼得各村农协“组织民团,鸣锣为号”,并请省里派兵保护。

这里需要插句题外话。在南京国民政府时期,萧山许多农协成分复杂,既是共产党潜伏深耕的沃土,又是当局清洗的重点。为了防范共产党组织暴动,政府常在西兴、长河及各要塞巡哨联防。这些精力哪怕分配两成于社会治安上,民间也不至于被土匪闹得风声鹤唳。

长河古镇

西兴古镇

将“黄金十年”期间发布在《申报》上的盗劫大案标记在今天的地图上,“边境风云”尤为明显。其中,★表示入户盗劫大案发生地,★表示水上劫船发生地。

政府拿江洋大盗束手无策,也许只算战术失当。但他们对“黄赌毒”也无可奈何,便只能证明能力不济了。

说回临浦当年的“小上海”之誉,实则是对“黄赌毒”泛滥的嘲讽。当年从临浦到闻堰的江面上,时常荡漾着“花船”,“专为上江水客、山客作游戏之所。临浦之花烟间私娼亦为各商人娱乐场”,蔚然成风。虽然浙江民政厅令要求将之取缔,萧山当局却睁一只眼闭一只眼,从未真正采取过雷霆手段,放任自流。

临浦老街

闻堰老街

相对而言,当局禁毒更严厉一些,至少从表面上看,口号喊得震耳欲聋。在清末民初,“萧山沿海沙涂植烟者亦十亩而九”,祸患无穷。因此到辛亥革命后,以褚辅成为首的浙江军政府开始厉行禁绝罂粟。十多年来,虽然大片罂粟田多被根除,但吸食烟土之风仍在民间悄无声息地传播。到南京国民政府成立后,萧山县政府三番五次试图通过各种宣传、动员彻底禁烟,但毒贩猖獗如故。当年萧山有个远近闻名的大毒枭赵汉卿。他曾是公务员,后来下海私贩鸦片烟土。1931年赵汉卿被捕,被判十年徒刑。然而仅过了半年,他便托人交了一笔保释金逍遥法外,到上海法租界躲了起来。而法院方面后知后觉,过了一年半以后,才想起来还有这号保外就医的毒枭正过得不亦乐乎呢。当时司法界的松弛感由此可见一斑。

无独有偶,禁赌也很难。在1930年代,萧山人的赌博之风绝非“小赌怡情”那么简单,因赌博而家破人亡的比比皆是。但即便赌庄被取缔,赌博仍是民间的主流娱乐方式之一。萧山县长杜时化下乡考察时,甚至亲自捉拿过一起赌局。然而,除了发现一起、捣毁一起,当局并没有更有效的解决之道。那些年,杭州经济不振,萧山也没好到哪儿去。“全县之三多:一、赌场多;二、游民多;三、乞丐多”,到1935年,“南乡花会盛行、东乡赌场林立,城区街头巷尾开庄聚赌者,亦不在少数……城中抽头聚赌,公然通宵达旦,毫无顾忌”。媒体人不禁扼腕长叹:“萧民之不自振作,顾自弃也!”

按套路,我们可以拷问更深层次的根源问题了。

在1929年底,萧山县政府门口忽然集结了大批警察,吓出杜时化一身冷汗。这些警察来自义桥公安局,他们在县政府门口集会的目的是要抗议该公安分局长彭伟勋“非法包赌、滥委稽查、无故开除警士”。然而杜时化还是先解决了提出问题的人,把为首抗议的警察以擅离职守的理由记了大过。而真正有问题的彭伟勋继续在局长之位上安之若素。半年后,他赴杭时“不幸”被省公安局查获到身上携带的赌具,才终于东窗事发。

由此可见,在这样宽松的环境中,漏网之鱼应该还有不少。就比如,1930年时的临浦公安分局长李元,被许多人再三地举报“包赌包烟包娼”。但接到举报后的杜时化应该想着糊弄过去,派去调查的人皆出自李元的兄弟单位,结果自然抓不到证据。

1933年,萧山还有乡贤向杜时化请愿,望表彰一位名为蔡槐卿的区长,“精勤慎廉、施政优良”。然而没过多久,便有人告发蔡区长“在任时狂嫖滥赌,勒索地方款项”。由此看来,那次表彰请愿多半是蔡区长自导自演的一出戏。遭弹劾之后,他并未被革职,仅仅只被调岗,换个区继续当区长。直到被侵吞了经费的地方不愿吃哑巴亏,又将他控告到省里,才将其查办。然而蔡槐卿早已听闻风声,人去楼空了。

九十多年前的况味其实很难让当代人去体会。多少人曾向往周作人笔下柔情荡漾的水乡气韵,但在新闻报道的洪水猛兽面前,浪漫的想象便土崩瓦解。也许赵翼的名句用在这里比较合适:“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”。若干年后,某些影视剧创作者如果能漫溯于浙东运河万古不变的烟波上,应该能从强盗横行、流民遍地、“黄赌毒”泛滥、国共斗争、农工暴动、吏治腐败的岁月里,找到“边水往事”的灵感吧。