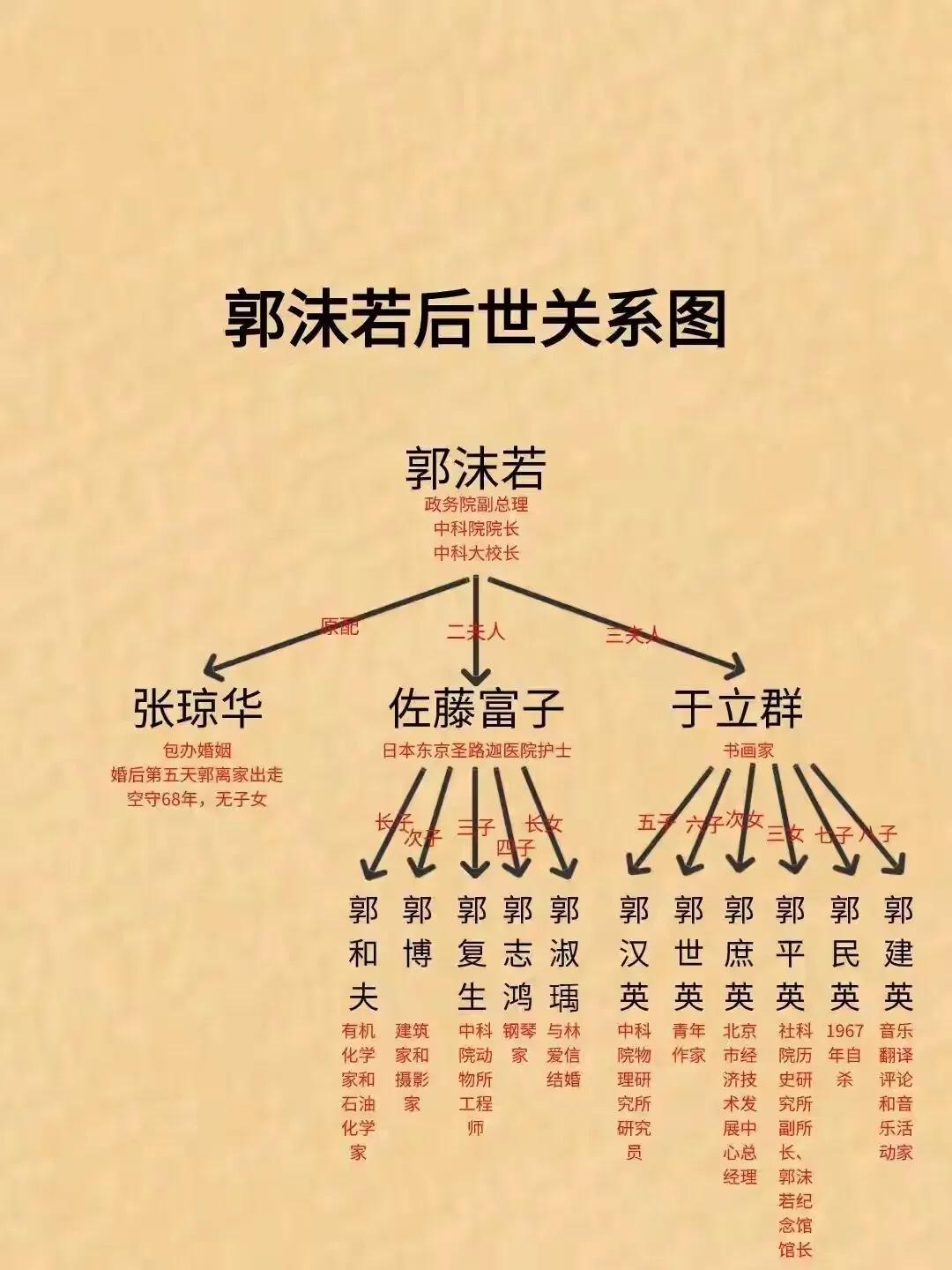

下图是郭沫若与三个妻子的子女图,他与后两任妻子皆生育了众多子女,唯独与原配无一子嗣,所以,这张图看起来有一种巨大的失衡感。这个失衡感,很容易让人联想起郭沫若原配在新婚初,哀求着对丈夫说出的那句话:“求求你,给我一个孩子吧!” 张琼华22岁时,在父母包办下嫁给了20岁郭沫若。结婚当天,张琼华就从郭沫若冷漠的眼神里懂了:丈夫并不待见自己。果然,仪式结束后,郭沫若冷冷地表示“要去书房睡”。张琼华死死地拉住郭沫若的衣袖,用近乎哀求的口吻道:“别走,给我一个孩子。” 就在看到郭沫若冷漠的脸孔时,张琼华就猜到了自己的结局,但她想好了:只要有一个孩子,打发往后的生活就行,没错,她的要求就这么简单。 可如此简单的要求,郭沫若也不愿意答应,他实在太讨厌小脚,另一方面,他觉得自己被父亲骗了,父亲在信里说:“女方容貌不错,天足,还上过学堂。” 可他看一眼就知道:张琼华不可能上过学堂,他不是没见过女学生,但凡接受过新式教育的女子,脸上都有一种清高气,而绝不是这种唯唯诺诺样。 郭沫若看了看张琼华抓住自己衣袖的手,理都没理便甩开她去了书房。 婚后第五天,郭沫若头也不回地离家,这一走,竟是整整26年。 如今的婚姻里,分居两年几乎算是自动离婚,可在那个男权旧社会里,分居再多年,哪怕男人在外头女人再多,女人也得替男人守着。男人出轨那叫风流,女人要是有一丁点不守妇道,那就得受万千唾骂。 张琼华是个过于传统的女人,她只能日日在家里干等着。她倒也不指望丈夫能回来善待她,她只想要个孩子,有了孩子就有了依靠,有了依靠,心里就不慌了。 守活寡的26年里,张琼华并没有闲着,她每日照顾公婆,并经常将郭沫若留在家里的书籍、信件等拿出来看一看,这是她唯一的精神寄托了。 郭沫若再回到老家时,张琼华已经整整48岁了,她绝经了,已经不可能再有孩子了。此时的她仍旧替郭沫若照顾着老家。 一别26年,再见时,郭沫若西装革履,他早已有了新夫人和子女。 郭沫若得知张琼华这些年一直悉心帮他照顾着父母,他心里很感激。于是,便找了个机会,对着张琼华深深鞠了一躬。 郭沫若这一鞠躬,让张琼华觉得受宠若惊,这一鞠躬,她便发誓要为他守一辈子。这次相聚后不久,郭沫若的父亲过世,张琼华在葬礼上哭得很惨,她觉得:自己和郭沫若的联结越来越少了。 这趟回来,郭沫若带回了自己的第三任妻子于立群,此时的于立群还正怀着孕。于是,张琼华便收拾了自己的房间给郭沫若、于立群住,还每日变着法子给于立群做好吃的,生怕怠慢了她。 这次见面后,郭沫若几乎没再与张琼华见面,张琼华一直独自守着郭家老宅,靠收租过活。她的头发渐渐变成了银色,耳朵也不似以前那般好使了,她每日坐在老宅门口,看着人来人往,也回忆咀嚼往事。偶尔遇到人,便有一搭没一搭地说上几句。 张琼华的日子不好过,可她却固执地不愿意接受郭沫若给的生活费,这点多少让人觉得匪夷所思:既然她在为他守着,为何不愿意接受他的生活费呢?女人的爱不就是接受吗?不接受就是不爱!难道她不爱郭沫若? 答案超乎了人们的想象:她之所以不要郭沫若的钱,是因为觉得自己心里有愧,毕竟,她至始至终未给丈夫生下一儿半女啊! 也因为有愧,直到后来行动不便时,她才开始接受郭沫若给的生活费。拿到生活费时,她还经常热泪盈眶。 张琼华是那个年代里“贤良淑德”的典范,可这“伟大”,背后却全是牺牲。 郭沫若去世两年后,张琼华也在郭家老宅辞世了,她死时,全不觉得委屈,而只觉得对不起郭沫若,因为:她没给郭家留后。 死的那天,人间早已换了新天,可她的衣着打扮和脑袋,依旧是旧式的。 为何张琼华明明是受害者,却不自知,反而觉得是自己害了人呢? 答案与那个特殊年代对女子的荼毒有关,如张琼华这样的旧式小脚女子,打出生起,就被所有人教育“要以男人为天地,自己的所有价值就是相夫教子”,“要三从四德”。相比那些长大才进入传销组织的人,她们一出生就在接受洗脑,而且是被最亲近的人洗脑。 在无法接触外界的情况下,自我意识被完全抹杀的她们,又如何能恢复自我意识呢?既没有自我意识,又如何走得出几千年封建礼教的荼毒呢? 既走不出,就只能一辈子“被害而不自知“呢? 可叹,民国男子皆大喊“包办婚姻害了我们”,却没人反思:包办婚姻里的女子才是真正的受害者。 大喊被害的郭沫若等,其实才是真正的施害者,可因为话语权被掌握他们手中,同时被害者被害而不自知,他们便成功以“被害者”形象出现,并唬住了一个时代。 民国绝大多数包办婚姻里,声称“受害”的男子,都是享受女人福利最多者,他们让原配养着爹妈和老家,让新太太伺候自己,如此齐人之福下,他们还被称为冲破枷锁的“英雄”,那个年代,当真令人唏嘘。