《元刊杂剧三十种新校》,宁希元、宁恢校对,凤凰出版社2023年7月版。

内容简介

《元刊杂剧三十种》是现存元代杂剧的唯一元刊本,保留了元刊杂剧的原始样貌,具有重要的文献和版本价值。

此次整理,校点者广泛吸收学界研究新成果,对之前的校勘破陈出新,进行了全面修订:1.修改了初文字讹误;2.补充校例,如“频婆”补充了数则方志释例等;3.修改校例,如《风月紫云亭》中“恁尊君”,初版“君字,形误为居”,修订版改为“原本君,作居,非形误,音假也”。体现了作者在元刊杂剧整理工作上的进一步精进,对推动元刊杂剧研究的深入意义重大。

目 录

关张双赴西蜀梦/关汉卿

闺怨佳人拜月亭/关汉卿

关大王单刀会/关汉卿

诈妮子调风月/关汉卿

好酒赵元遇上皇/高文秀

楚昭王疏者下船/郑廷玉

看钱奴买冤家债主/郑廷玉

泰华山陈抟高卧/马致远

马丹阳三度任风子/马致远

散家财天赐老生儿/武汉臣

尉迟恭三夺槊/尚仲贤

汉高皇濯足气英布/尚仲贤

冤报冤赵氏孤儿/纪君祥

诸宫调风月紫云亭/石君宝

相国寺公孙汗衫记/张国宾

薛仁贵衣锦还乡记/张国宾

张鼎智勘摩合罗/孟汉卿

李太白贬夜郎/王伯成

岳孔目借铁拐李还魂/岳伯川

晋文公火烧介子推/狄君厚

地藏王证东窗事犯/孔文卿

承明殿霍光鬼谏/杨梓

死生交范张鸡黍/宫天挺

严子陵垂钓七里滩/宫天挺

辅成王周公摄政/郑光祖

萧何月夜追韩信/金仁杰

陈季卿悟道竹叶舟/范康

诸葛亮博望烧屯/无名氏

鲠直张千替杀妻/无名氏

小张屠焚儿救母/无名氏

附:

醉思乡王粲登楼/郑光祖

王季思序

《元刊杂剧三十种》,是我们今天所能看到的从元代流传下来的唯一元刻本,也是我们今天研究元人杂剧最重要的第一手资料。它如汉魏乐府之于两晋南北朝诗,敦煌曲子词之于五代两宋词,《永乐大典戏文三种》之于明清传奇,是我们今天探索诗、词或南北曲的源流时必读的书。

《元刊杂剧三十种》

但是这些代表文学史上新生力量的东西,在它们还处于萌芽状态的时候,就遭到传统势力的蔑视,很少流传。流传下来的少数篇章由于传抄传刻的粗疏,讹文脱字,错见迭出,远不如许多名家诗文集易读,因此也很少有人加以校勘订正,比较分析。

《元刊杂剧三十种》原来是清代著名藏书家黄丕烈收藏的。清末民初,转入上虞罗振玉之手。罗氏流寓日本时,借给日本京都帝国大学复刻。其后上海中国书店又根据日本复刻本影印,并冠以王国维的一篇《叙录》,这部书才逐渐流通。

但这三十种杂剧,都是程度不同的节略本,除曲词外,有的只保留简略的科白,有的一点科白都没有。刻工粗略不堪,讹文、俗体、脱落、增衍,随处可见。

加以流传日久,原本模糊,日本复刻本于模糊不清处又留下一个个空白或半边字。这些情况,使今天有些专门研究宋元文学的学者也望而却步,一般读者更少问津。

抗日战争前,同学卢前为中国杂志公司编印《元人杂剧全集》,曾收入《元刊杂剧三十种》中别无他本的十一种,并加以校订,但并不理想。

新中国成立后隋树森先生编印《元曲选外编》,收入《元刊杂剧三十种》中不见于《元曲选》及《脉望馆钞校本古今杂剧》的部分,对卢校偶有订正,仍未能尽如人意。

《元曲选外编》

一九六二年,郑骞先生的《校订元刊杂剧三十种》在台北出版,学者才有可能看到《元刊杂剧三十种》全书的整理本。郑氏在书前刊载《校订凡例》二十条,在每剧后附载《校勘记》,见出他校订工作的认真。

在校订这三十种杂剧时,他还有两点发明:一是纠正王国维在《叙录》中因元刊《古今杂剧》原题“乙编”,从而推断“必尚有甲编”之误。其实黄丕烈藏书依版本分类,以宋刻本为甲编,以元刻本为乙编,并不如王氏之所推想。二是他依据《脉望馆钞校本古今杂剧》中《王粲登楼》一剧上的何煌校记,整理出一本在元末流传的《王粲登楼》杂剧的节略本,附录在全书的末尾。这使今天学者在《元刊杂剧三十种》之外,又增加了一种探索元剧原来面目的重要数据。

目前我要向读者介绍的《元刊杂剧三十种新校》,是兰州大学中文系副教授宁希元同志的著作。在我认识宁希元同志之前,就从《兰州大学学报》上读到他整理元刊杂剧的论文,他对自己几年来校勘元刊杂剧的工作,提出了一些总结性的意见。

兰州大学出版社版《元刊杂剧三十种新校》

他说:

《元刊杂剧三十种》多为孤本,没有别的副本可资比勘。在这种情况下,对它的校理,不能不更多地采用本校法。就像吴缜之《新唐书纠缪》、汪辉祖之《新元史本证》那样,充分利用本书以校本书。即通过有关材料的综合排比,考其异同,互为佐证,以正其误。……其目的在于通过这一方面的综合研究,考察元人用字习惯,进而归纳出若干条例,为《元刊杂剧三十种》等民间刊本书籍的校理,作一些准备工作。

又说:

为了减轻学习上的负担,历代劳动人民在精简汉字方面,创造了不少经验,其中最基本的有二条,即字音的通假和字形的简化。在字音的通假上,只要声音相同或相近的字,原则上都可以通假。就是说,民间用字的传统习惯,是重音不重义。这就在很大程度上解决了有音无字的困难,突破了形义文字的局限。在字形的简化上,就是写字就简不就繁,大量地创造和使用简字,来代替难写难记的繁体。……

元代的情况,也是如此。蒙古起自漠北,其始本无文字,对汉字的使用,也比较随便。有元一代的典令、诏书、碑板、文记,多半使用口语,其中就有不少同音相假和简笔字的出现。这个特点,同样也反映在《元刊杂剧三十种》等民间刊本书籍中。所以,整理元代典籍,不突破假借这一关,不研究当时的简体字,是很难行通的。

这些意见,不仅对校勘元刊杂剧有用,对整理宋元以来其他民间通俗读物同样适用。

《全元戏曲》

今年春季,中山大学中文系接受教育部的委托,举办“中国戏曲史师资培训班”。宁希元同志远道来穗,携所著《元刊杂剧三十种新校》校本见示。我读了其中部分杂剧的校勘记,有不少地方订正了卢、隋、郑三家的误校之处。

这首先由于宁希元同志在长期校勘元剧中,由博反约,概括出字音通假和字形简化的通例;又反转过来运用这些通例,以简驭繁,解决了向来学者未能解决的大量校勘上的问题。同时还由于有卢、隋、郑三家书的先出,使他能够有所比较别择,从而博收广取,后来居上。

但是对《元刊杂剧三十种》的整理,校正文字,分清句逗,虽然是它开始的必要的一步,但绝不是它最后的也是最有意义的一步。

我在校订《元刊杂剧三十种》的过程中,曾经企图将其中部分不见于《元曲选》及《脉望馆钞校本古今杂剧》中的优秀剧目,如关汉卿的《诈妮子》、石君宝的《紫云亭》、宫大用的《七里滩》等,详加校订,并根据曲词及删节后的科白,探索剧中人物故事梗概,写成定本。这不仅有便于探索元剧源流的学者,对一些试图改编优秀古典剧目,使它在今天的舞台或银幕上重现的作者同样有用。

一九五八年,我在《戏剧论丛》第二辑发表的《〈诈妮子调风月〉写定本说明》即是尝试之作。它对后来各地方剧团演出的《燕燕》和西安电影制片厂根据《诈妮子》改编的电影剧本,都有过影响。后来我虽然因有别的任务,中止了这个工作,不无遗憾。

但我想在宁希元同志的书出版之后,进一步扫清了读者在文字句逗上的障碍,这些历史上遗留下来的优秀剧目,必将有人为之目击神追,从而根据合理的推断和创造性的艺术构思,为它们披上一件件彩墨斑烂的历史外衣,使之重现于我们的舞台和银幕之上,像甘肃省歌舞剧团根据敦煌残留的壁画创造出《丝路花雨》的大型舞剧一样,这绝不是不可能的。

王季思

一九八〇年六月六日

王季思先生

吴小如序

宁希元同志和我是老相识了。三十年前(一九五七年)希元来北京大学中文系进修,我曾忝为导师。相处虽不甚久,而希元执礼甚恭,这在当时确实使我感到惶恐。因为我虽痴长希元几岁,却也刚刚步入中年,多少还有点自知之明,深惭不足为人师表。

一九七九年,我应邀赴兰大讲学,又与希元相见。由于不服水土,我在兰州连续病了几次。承希元伉俪多方照料,亲如一家,使我在客中感到非常温暖。此情至今难忘。昔年侍叶圣老座,圣老曾对我谈及世风丕变,求一“今之古人”已甚难得,而我在兰州短短两三个月时间,却发现希元之为人确有“古”风,使我油然起敬。这正是我们之间加深友谊的主要关键。

《中国古代戏剧选》

校勘古籍是专门之学。它不仅要求校出古书的各种版本的文字异同,要紧的是从中选择哪个字或词是正确的,指出哪个字或词为什么是错误的,即所谓“勘”。勘者,勘误之谓。

昔清人阮元撰写《十三经校勘记》,并非单纯的现象罗列,实是一部学术水平很高的专著。近人陈垣先生著《沈(家本)刻〈元典章〉校补》和《元典章校补释例》,指出沈刻本的误处达一万二千余条之多,并为校勘学建立了比较完善的新体系,至今犹足为古籍整理工作者的楷则。

可见要把一部问题很多的古书校出水平来,实非易事。校古书难,校元刻本古书则更难。这个道理,在希元同志的自序中已经提到。因为元人刻书太随便,版本质量太欠讲究,错别字、异体字、俗写字都特别多。加上翻印、仿刻和年久烂版等种种因素,就更增加了校读者的困难。

但希元之校《元刊杂剧三十种》,其难度还远不止此:

一、元杂剧是文学作品,押韵的曲文无异于古典诗词,要想校得正确无讹,必须通辞章之学,其中包括对古典诗赋词曲写作技巧的掌握和历史典故的运用知识;

二、元代方言俗语的诠释也是一种专门之学,要想读懂弄通,绝不比读先秦古书或敦煌变文容易,这就需要有语言学、训诂学、方言学方面的坚实基础;

三、从希元的校订工作中不难看出,这部由拼凑而成的所谓“元刊本”,有一些其他版本的书籍从未出现过的特殊情况,如形声字的省借、待校字的符号等等。这些特有的例外,如果不躬行实践,是连猜都猜不出它的正确答案的,更不必说持之有故、言之成理的可靠结论了。

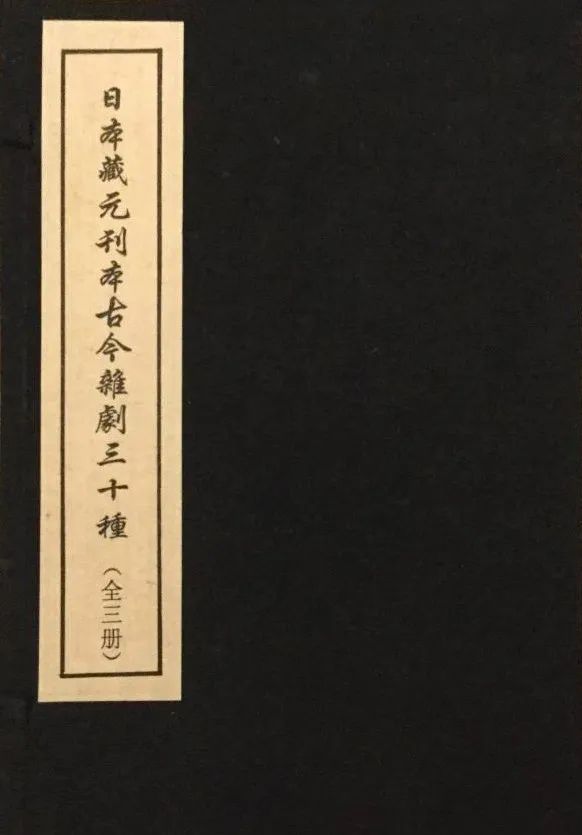

《日本藏元刊本古今杂剧三十种》

希元做学问,一丝不苟,其孜孜矻矻之勤,我是比较了解的。他不辞劳苦,深入细致地爬梳比照,几乎每字每句都反复推敲,才取得了目前这样一部相当丰硕的成果。

尤其难得者,希元在校订工作中,既不贪功掠美,也不文过饰非,对前人已校出的条目字句,是则是,非则非,笔则笔,削则削,始终本着实事求是的态度为这一专门的学术工作添砖加瓦。

这不仅反映出希元治学的根柢,也体现了他的学术道德和做人品质。他既能从善如流、虚怀若谷,又绝不讳疾忌医或投鼠忌器。这部新校本尽管还不无可商榷之处,却完全能看出希元勤奋的好学精神和谨严的治学态度。

我常说,初学作学问,不怕钻牛角尖、走弯路,就怕投机取巧、找捷径;不怕犯错误、出硬伤,就怕追时髦、赶浪头;不怕过于自信、固执己见,就怕看风使舵、朝四暮三。以我个人多年来读书的亲身感受,希元此书问世,对当前的学风、文风似乎会起到一定的“整风”作用。这并非我危言耸听,而是由衷之谈。

凤凰出版社影印本《元刊杂剧三十种》

希元此书还有一个特点。他整理这部《元刊杂剧三十种》,最初只是校订字句,并未进行注释。但他的校勘工作是建筑在疏通文义的基础之上的,只要读来文从字顺,那么所校订的字句其可信程度也自然达到近于正确或完全正确的地步。

反过来说,如果校订无误,文字必然能读得通而毫无牵强穿凿之病。因此,为了说明他校勘时的取舍的理由,他在校语中自然而然就加进了一些注释字句和疏通文义的话,这样,此书虽不称为“校注”,而实际却兼有注释之用和疏义之功。这就不仅使读者可辨明和是正字句上的讹脱舛误,而且还帮助读者和研究工作者读通了、看懂了全剧的内容。

这就比一般只罗列各种版本文字异同的校本有了更大的使用价值,同时也体现了校者本人的学术水平和文化素养。所以我应提醒广大读者同志,这不是一部纯技术性的校本,而是增加了原作可读性的科研成果。

几年以前,希元这部校本的初稿曾摆在我手边较长时间,我也曾检读过部分校稿,并提出了个别的具体意见。

这次定稿付印,据希元说,他不仅参考了先于他成书的郑骞校本,而且正由于书稿一直无处找到出版机会,便重新修订增删,吸收了后于他完稿而出版的徐沁君先生校本中的优点,并否定了部分缺陷。譬如积薪,后来者自然居上了。用希元本人的话说,他这部新校本几乎等于重新写过的另一部书。

为了找我写点什么,希元把此书的部分校稿又一次寄给我,目的是怕我只说泛泛空话。不巧得很,今年九月下旬,我因疲劳过度,致使左眼球下方的一个较大的血管突然绽裂。虽未影响视力,但来势太猛,左目的白眼球一时竟完全被紫红色血块瘀满,医生坚嘱不许看书写字。

《吴小如戏曲文集全编》

休息了十天,终于因为既要讲课,又要辅导来进修的外国学者,虽暂告痊愈而再度出血,至今还未彻底恢复。希元的校稿我便无法从头到尾逐字细读,这篇《题记》也确实无力细致认真地对原著详加评议。

尽管如此,在我粗枝大叶地披览之余,还是发现了几处可商榷和可补充的地方。姑且写了出来,供希元和读此书的同志们参考。

一、《西蜀梦》第一折校文第一条“编席”,作者说:“元代北方方音读若pian。”其实直到今天,广东方言“编”还是读“篇”音的,如说“编辑”,即言“pianji”。

二、同剧第三折校文第二十七条“饥鸦夺”,作者说:“郑本(小如按,指郑骞校本)‘朵’字未改,云:‘今北方俗语犹谓啄为朵,读阴平声。’”而作者据《水浒传》第四十六回“原来却是老鸦夺那肚肠吃”以为“朵”字当作“夺”。其说是。然郑校不改,亦不为无理。

按,“啄”字见“觉”韵“知”纽,故今音“啄”读zhuo。然古知、彻、澄纽与端、透、定纽字本可互读,故“啄”至今有duo音。《水浒传》之“夺那肚肠吃”,非争夺之谓,而是啄食之意。故郑校以“朵”为“啄”非为无理,宁校改为“夺”,而不言为“啄”之同音假借,犹相去一间也。

《覆元刊古今杂剧三十种》

三、《拜月亭》第一折校文第十七条“精俐”,原作“耿俐”,作者引《中原音韵》与《畿辅通志》卷七十二,以为“耿”本读作“景”,故以为“精”之假借字。

今按,清末梨园旧例,有“前台不言geng,后台不言梦”之说。故读“更”“庚”为“jing”(入人辰辙则为jin矣)。其实岂独不言“geng”而已,即“衡”“横”(heng)在清末京昆演员口中犹读xing(入人辰辙则为xin)也。

如裘桂仙读“尸横遍野”为尸xin遍野”,杨小楼念《夜奔》“愁云低锁衡阳路”为“xin阳路”,龚云甫读“祢衡”为“祢xin”,谭鑫培、陈彦衡读“年庚月”为“年jin月”(谭、陈之传人韩慎先、言菊朋犹如此),皆是也。故作者所校似较有理。然“耿”“景”与“精”不同纽,“耿俐”是否为“精俐”,恐尚有待于进一步研究。

四、《单刀会》第二折校文第三十一条“席篾儿”,作者以为“即编制席子的细篾片”,近是。

上述诸条,不过是一些琐碎意见,聊为芹曝之献,以答希元的一片盛情而已。统观全书,则此微疵绝不能掩其大醇,小瑕固不足以害其为美玉(至于我谈的是否为疵为瑕,尚可讨论),所以不惮烦而略加陈述,一以表示我与希元并不见外,更非好话多说,一味对熟人吹捧;二亦表示见仁见智,本治学者之优良传统。今则谈学问亦只报喜不报忧,识捧不识骂(其实有话直说,去“骂”甚远,且根本与“骂”不是一回事),乞人撰序,往往为了借重他人名声,抬己身价,只愿谀辞充耳,不爱善意批评。

《古本戏曲丛刊》本《元刊杂剧三十种》

我因深知希元,他找我在他的大作上面写点什么,无非由于我们过去的友情,以及我同这部《元刊杂剧三十种》有着千丝万缕的因缘遇合,才愿我在他的大作上面留下一点鸿泥爪印。所以我也就直来直去,有什么说什么了。

最后,对希元还提一点期望,即盼希元早日把今存全部元人杂剧进行校订(能加笺注就更好),使读元曲者能得到一部真正完善可读的本子,则其功德之无量,又非独希元个人成就之大小所能比拟的了。

吴小如

一九八七年十月,北京

自序

《元刊杂剧三十种》,自明李开先以下,迭经名家收藏,闭秘不为人知几四百年矣。清末,此书始由罗振玉、王国维发现。一九一四年,日本京都帝国大学据以仿刻,题曰“覆元堑古今杂剧三十种”;越十年,上海中国书店又据日本仿刻本影印,改题“元刻古今杂剧三十种”。

《元人杂剧全集》

自是以后,渐显于世,为国内外学者所重视。惟原书出自坊刊,雠校不精,讹误实多;元代通用之省文别字,又多为今人所不解;加之古今音读之出入,原本中假借字识读的困难等等,故终不能普遍流传,供一般读者赏析之用。近世学人,偶称引此书,于原本谬误之处,间有是正,亦多抵牾难安。校勘之作,岂可忽焉!

一九三五年至一九三六年间,卢前先生编《元人杂剧全集》,取校斯书凡十一种;一九五七年,隋树森先生编《元曲选外编》,又取校斯书十四种。二家所校,除复见者外,共十六种,已过全书之半。

虽所校未能尽如人意,然荜路之功,实不可泯。一九六零年前后,我在授课之余,偶涉元曲,即由二先生之本,检校原书。披阅之下,惟觉荆棘丛丛,迷惘而不知所归,不禁废书而叹。

深憾如此重要之典籍,虽由仿本之力得行于世,实仍沉沦于混沌榛莽之间。斯时惟愿海内学人,有真知真好者,能继卢、隋二先生之后,续校全书,以惠读者。

自此以后,我对元曲兴趣渐浓,但仅限于随意浏览,故所得甚少。一九六二年起,始知自悔,发愿由基础做起,乃窃张相先生《诗词曲语词汇释》之义法,以治元曲方言俗语。

《诗词曲语词汇释》

每有所获,随手揃记;后有所正,前即弃之。凡遇不解之惑,或索解于群书,或求教于师友,每得一解,欣然自喜。其间亦多有穷思冥索而终未能得其解者。虽未能解,而日日不忘于心怀,时时思得其解,自觉亦别有其趣在焉。

时日既久,所积渐多,于元曲语词,亦略有所悟。复又念及《元刊杂剧三十种》一书,既未见他人之校本,何不自理?遂不揣浅陋,狂简而有述作之志。不意十年扰攘,不遑宁处,因循敷衍,一字未成。

直至一九七六年以后,渐理旧业。自以平日览涉所得,弃置未免可惜,始下决心,校理全书。两三年来,无暇旁顾,日日罗致各本,比勘异同,校其是非。惟校勘之作,错综为用,牵涉至广,势难一蹴而臻于美善。故虽三易其稿,终未惬心,不敢自以为是。

今春,王季思先生于中山大学主持“中国戏曲史师训班”。同学十余人,皆国内各院校久治小说戏曲者。余以菲才,得预末席,听讲之余,每以校勘中疑难种种向先生请教,多得确解。

重订增注《中国十大古典悲剧集》

先生又以平日手校《古今杂剧》(中国书店影印本)相示,眉端校语极多。以此知先生校勘此书,校非一时,亦非一过。如《调风月》一剧校后自识云:“三十年(一九四一)九月七日,时将赴广州。”又识云:“五七年九月二十三日,时发京广车中。”先生以十余年之精力,日理此书,故所见多有独到之处,余亟一一采之入校。四稿成于南国暑月之天,又承先生细心磨勘,详为订正,复蒙赐序,冠诸篇首。先生与我,何厚爱焉!

四稿写完后,又从王季思先生处假得郑骞先生大著《校订元刊杂剧三十种》。此书虽早于六二年在台北出版,但由于人事隔绝,晚至十八年以后,才有机会见到。抚卷思人,能无感慨!

郑先生的校本,我在进一步修订四稿时,反复拜读,爱不释手。深叹先生之功力,远非旦暮所能致,亦非精于曲学、勤于钩稽、善于类推者所能及。其于是书,厥功至伟,自不待言。

因取先生所校,订正拙稿不当之处若干。特别在调名的体认、曲律的勘定,以及佚曲的增补几个方面,取用实多,不敢掠美。至于声音假借、文字是正、名物辨析之处,则拙稿与郑先生所校多有出入。其相合者,则改而从之,深喜个人一得之见,竟能与先生千里符契;其不合者,则略申己说,似亦可补先生之未备。

拙作修订出版之际,中华书局推出徐沁君先生《新校元刊杂剧三十种》一书,蒙北京大学吴小如师的关心,为我特从中华内部购得一部,得以先睹为快。

《新校元刊杂剧三十种》

我用了一个月的时间,仔细拜读了徐先生的大作,深感先生于《元刊杂剧三十种》一书,用力实多,有不少地方都是远迈前人的,宜为斯书之功臣。拿徐先生的大作和拙稿两相比勘,先生之作,实可纠正我的错误荒谬种种不当之处凡若干条,这是我衷心感激的。但是,在我的书稿中,确实也时有鄙见为先生所未及。

除以上诸先生外,我在校勘“三十种”过程中,直接或间接的采用时贤著作者,亦复不少。其中,有关于曲学的,也有关于语言文字或其他方面的。至于平日请教问难,得力于南北师友者,则更不能悉记。借此机会,一并表示谢意。

清人言校读古书,须当审谛十事,首曰“通训诂”。而训诂之通,端在知音。故段玉裁曰:“治经莫重于得义,得义莫切于得音。”(《广雅疏证序》)治古书固应如此,治《元刊杂剧三十种》等民间刊本写本书籍更应如此。

《广雅疏证》

根据前人整理古书之经验,我在校勘“三十种”的过程中,比较注意于审音正读的工作。历代民间用字的传统习惯,多用字音来表字义,是重音不重义的。故民间写本中的假借现象,远较文人写本为多。

杂剧在元代,又是流行全国的剧种,刊本有南有北,经过不断地传抄、转刻,自然语音歧出,产生了大量的方言异读现象。假借多,异读多,是《元刊杂剧三十种》的一个最显著特点,也是校勘工作中的最大的难题。

从总的方面来说,我们今天普通话的音读与元人出入不大。但仔细考校,两者之间仍有很大的差别。试以《中原音韵》所收各字与《新华字典》相较,即可知其端绪。如误以今读而理元曲,非误假借为本字,即认假借为错字;非望文以生义,即奋笔而乱改。结果愈校愈误,愈理愈乱,终无彻底澄清之日。所以,校理元曲,亦当以审音正读为先。

在这方面,《元刊杂剧三十种》中所保存的大量的假借字,无形中为我们提供了极为可贵的第一手数据,特别在方音异读方面,远非《中原音韵》所能得赅。

为了审音正读,我把见于元刊小说戏曲中的假借字,汇为一编,以现代普通话音读为序,每字先列今读,次标元音,末举实例二三以证之。其间,如有见于先秦古籍、隋唐变文,或明清以下之有关语音数据者,亦必一一附录,以资考镜。

《元刊杂剧三十种复字词汇研究》

通过这些材料的综合排比,探索元代方音异读的现象,往往能从声韵的变化中,悟其通假之音理。音读既定,循音求义,由义得形,所改自能差如人意。如在“三十种”中,声类之“波”与“坡”,“得”与“特”,“哥”与“科”,“基”与“欺”,多得通假;韵类之“支思”与“齐微”,“真文”与“庚清”,“寒山”与“桓欢”,多可合用。执此以求,可以解决一系列同音假借在校勘上的问题。

实践证明,民间刊本中的假借,往往最能反映一个时代语音的实际,在一定意义上来说,它是当时人民的活的有声语言的摹写。有别字而无讹音,是我对《元刊杂剧三十种》等民间刊本中的假借字的基本认识。所以拙稿中,少有传统的“音误”或“音近而误”的说法。

由假借而得音读,由音读而得文义,由文义而得本字,这是我在校勘中处理假借字的途径和方法。

校勘,自应广储副本,以资比较。这样,可以择善而从,避免主观武断、妄改旧文之弊。但《元刊杂剧三十种》至少有一半为海内孤本,根本没有他本可供参校之用。孤本多,参校资料少,也是校勘工作中遇到的难题之一。

在这种情况下,如果株守原本,不思另取蹊径,虽终日冥思苦想,亦将无所施用其功。为了摆脱这个困境,取得更多的校勘上的证据,自不能拒绝间接材料的使用。特别是同一时代、同类性质的民间刊本书籍,往往在语言文字、修辞语法各个方面,有其共同或近似之处。愈是原始的、未经文人整理的民间刊本,这个特点就表现得更充分、更显著。

《校订元刊杂剧三十种》

如果能对有元一代的人民语言,从词汇、语音、语法、修辞各个方面进行综合性的研究,从中归纳出一些带有普遍性、规律性的条例来,以之用于元曲的校勘,将会收到事半功倍的效果。

我在校勘过程中,限于水平和精力,未能完全做到这点。仅就平日泛览之所得,将宋元明杂剧戏文以及元刊话本中的词汇,作了一点粗疏的排比工作;并间及马王堆帛书、敦煌写本,以及近年来各地方言调查资料,凡可与“三十种”之语词相互发明者,虽片言只语,亦必一一摘录。

仅此一点,在校勘中,即获益非少。如“镫靻皮”,得解于敦煌《俗务要名林》;“席篾儿”,见之于《河北省方言词汇编》(一九六〇年油印本);“步砌”,则旁证于南戏《张协状元》。

另外,有些疑难问题,则是通过元曲中有关语例的通盘模拟才得到解决的。如《赵氏孤儿》一折混江龙曲:“为王有功的当重刑,于民无益的受君恩。”从文义上看,完全可通,似乎毫无问题。

但实际上,上句的“王”字当是“国”字省体。因为一来敦煌写书中早有这样的省例,二来“为国于民”(或“为国于家”)实为元人之常语,屡见于杂剧和散曲中。故《赵氏孤儿》不当例外,自然也应回改为“为国于民”。

当然,这些间接材料的使用,自应慎之再慎。非有确凿之证据、充分之理由,万万不可轻易改动原文。但网罗一代语言数据,注意词汇和语例的模拟,由文见例,据例校文,仍是校勘上不可忽视的方法之一。

《全元曲》

除了文字以外,一个时代的写书符号的辨认,也是极为重要的。就“三十种”来说,如讳文符号,原本每遇“皇帝”“圣旨”字样,或偏讳之字,作“皇○”“圣○”,或二字全讳作“○○”。以往各家校本,于此虽间有是正,但因为都没有认识到它确为当时约定俗成的讳文符号,所以校与不校,颇费斟酌。

可能是书坊主人牟利心切,急于出书,偷省了这步工作,草率开雕。结果刻工不识,多误改为“人”字或“一”字,窜入正文。仅《老生儿》《铁拐李》《范张鸡黍》《替杀妻》《小张屠》五剧,这类错误即不下一百余处。在另外一些剧本里,还有误“卜”为“十”、为“了”、为“下”、为“不”者。

《元刊杂剧研究》

由此联想,元代民间写本,大致亦当如是。这种误改文字待勘符号的情况,郑骞先生也有所察觉。故云“此刊本每以人字或一字代任何字”,惜未深究,故所正不多。拙稿凡遇此类情况,或据别本,或依文义,酌情改补。至于无从改补之处,则一律阙疑俟考。这样比较符合或接近原本面目,未知然否。

在底本的选用上,以往各家所据均为仿本。仿本虽然字迹清晰,比较悦目,但一经转刻,错误滋多。特别是原本中漫漶洊损之处,有不少本可根据他本或上下文义辨识的,仿本多半径删或空缺,使这些文字失去了校补的机会。

卢、隋二家校本之所以得失相参,部分原因即出于此。郑本较晚出,虽据原本影印本修正了一些错误,但并不彻底,基本上仍是据仿本立说的。故校勘记中所云原本如何,实际并不如何,所校之误亦多系仿本之误而非原本之误。更有因仿本之误而误的。由于底本选择不当,结果以讹传讹,去真愈远。

这一点,虽然由于过去条件的限制,不能苛求于诸位先生,但还是应该予以说明的。我在校勘之初,曾据原本细校仿刻,发现仿本许多缺陷,实难凭信,故严格以《古本戏曲丛刊》之影印本为底本。这样,就少走了一段弯路。

《元刊杂剧三十种研究》

除“三十种”外,何煌校录的李开先抄本《王粲登楼》杂剧,确有其不可忽视的价值。今本郑先生之意,重加校订,附于全书之后,以供研究元曲之用。

余承诸先生之后,续校《元刊杂剧三十种》,本据各家之成说,补其千虑之一失。冀对原书之校理,稍稍有所匡益耳。草草之作,自多疏陋。惟望海内学人,随时加以指正,是所深望焉。

一九八〇年十二月于兰州