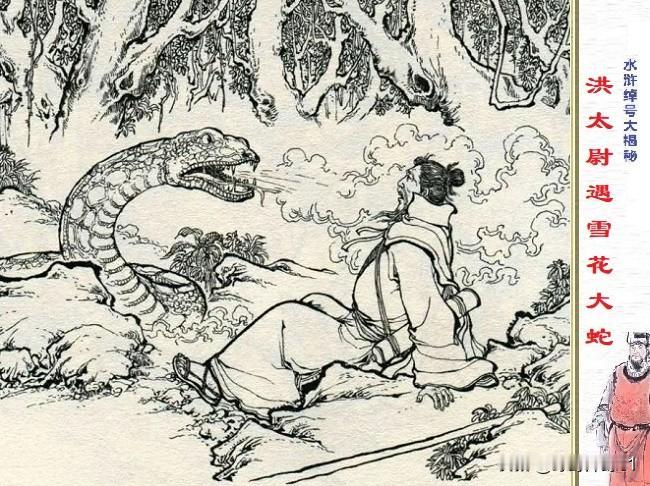

北宋嘉佑三年盛行瘟疫,包公为何束手无策?#水浒传# 《水浒传》“引首”中说,宋仁宗嘉佑三年汴京忽降瘟疫,“开封府主包待制,亲将惠民和济局方,自出俸资,合药救治万民。那里医治得住?” 施耐庵言之凿凿,但查阅历史,这场瘟疫却是虚构的,宋仁宗嘉祐三年“春上”并无瘟疫。因此,此时权知开封府的包拯,也就不可能去医治瘟疫了。那么,施耐庵为何要虚构这样一段历史,他到底要表达什么样的创作主题呢? 原来,《水浒传》中写的这场瘟疫是朱温。 “朱李石刘郭,梁唐晋汉周。都来十五帝,播乱五十秋”,这是“引首”的开篇词,文本意思非常明白,写的是五代之乱。由五代之乱,引出太祖武德皇帝建立大宋。但是,这个霹雳大仙太祖武德皇帝却不是赵匡胤,而是朱元璋。也就是说,赵匡胤是虚写,朱元璋是实写。 以“这朝圣人出世,红光满天,异香经宿不散。乃是上界霹雳大仙下降。英雄勇猛,智量宽洪。”对照《宋史·太祖本纪》、《明实录·太祖高皇帝实录》,这个“红光满天”的香孩儿就是朱重八。 霹雳大仙之“霹雳”,即后文书中的“五雷天罡正法”。五雷,即金木水火土五雷,《皇明祖训》中,朱元璋为皇家后世拟名,以“五雷”为字辈,寓意金木水火土循环相生,代代相传,永无止期。因此,霹雳大仙降世前,施耐庵写了这样一句“后来感的天道循环,向甲马营中生下太祖武德皇帝来。” 太祖武德皇帝,这个虚构的谥号,也是从赵匡胤、朱元璋的谥号中提炼出来的,实则是“太祖五德皇帝”。太祖,指的是朱元璋,五德,那就是从“洪”开始的大明五德循环一轮的五代皇帝:朱棣(木)、朱高炽(火)、朱瞻基(土)、朱祁镇(金)。 施耐庵绝对不是袁吉人伪造的死于洪武三年(1370年)的施彦端,《水浒传》最早成书于成化年间,作者见证了大明“五代”之乱。书中隐藏了靖难之役、朱高燧图谋下毒毒杀永乐皇帝、朱高煦夺位、土木之变等等历史。 书中说,大明五代之乱根源有二:朱元璋“封建诸子”,朱允炆削藩。因而,写到北宋皇位传承时,施耐庵故意遗漏了宋真宗:“自庚申年间,受禅开基即位,在位一十七年,天下太平,自此定矣。传位与御弟太宗即位。太宗皇帝在位二十二年,传位与太子即位,这朝皇帝乃是上界赤脚大仙”。 这段“写错”的历史,隐藏了杜太后的《金匮之盟》,因而是杜迁。杜迁、杜兴,杜,即土木。遗漏宋真宗,就是“孙立”。 第二回书中,再次写到“孙立”:“后来仁宗天子在位共四十二年晏驾,无有太子,传位濮安懿王允让之子,太祖皇帝的孙,立帝号曰英宗。” 宋英宗不是太祖皇帝的孙,此“的”应当解作“嫡”。这段“错写”,是从《明实录·大明宣宗皇帝实录》中引述的史料:“己卯岁二月九日生上于北京,时众望见光气五彩腾于宫闱之上。先夕,太宗文皇帝梦太祖高皇帝授以大圭”。意思是说,朱元璋通过朱棣,把大圭传给了朱瞻基。朱瞻基就是太祖“嫡孙”,还是“孙立”。 两次“孙立”,都引发了大明叔侄之战——这就是“朱温”。病尉迟之尉迟,也就是唐朝玄武门之变的主角尉迟敬德。《水浒传》中说,大明靖难之役就是一场玄武门之变,朱棣进京就在金陵皇城之玄武门(金川门,西北门——见“三打朱家庄”)。 所以,嘉祐三年三月初三五更三点,宋仁宗驾坐“大明”宫紫宸殿,召集群臣商议祈禳瘟疫之事。后来,采纳故去六年的范仲淹之奏,以殿前太尉洪信为钦差,到龙虎山“误走妖魔”。 范仲淹曾随母改嫁朱姓商人,二十九岁前叫朱说。“朱说”,也就是朱元璋说,这样的借喻,实在是高妙至极。 范仲淹是朱说,隐喻朱元璋说。那么,包拯为何去医治朱温,而且束手无策呢? 《水浒传》中的包拯,是启明星(太白金星)启奏玉帝,从紫薇宫中下派的文曲星。玉帝在《水浒传》、《西游记》中暗写的就是朱元璋。璋,为半圭,故有以大圭“孙立”的历史记载。紫薇宫,就是紫禁城,帝星所在。也就是说,“包拯”即“孙立”。 包,“已在中,象子未成形也”,“巳为子,十月而生,男起巳至寅……”,《说文解字》对于“包”的解读,全部被施耐庵借喻。 洪武十年(1377年)十月初五,“皇第三孙允炆生”,这日正是大雪节,这年干支丁巳,蛇年。因而,洪太尉在龙虎山上遇见的雪花大蛇,暗写的就是朱允炆。遇蛇之前,先遇到锦毛虎(燕顺),因而,“巳为子,十月而生,男起巳至寅”。 “包”,暗写的是雪花大蛇。包拯谥文正,其中就有“文”,加上武曲星狄青之“火”,就是朱允炆的“炆”字。 朱元璋“封建诸子”,朱允炆要削藩,早有异志的燕王起兵靖难。这场“朱瘟”遍及大明两京,最终以燕王夺位成功而告终。因此,包待制根本就制止不了。 “洪武元年八月己巳朔,诏以金陵为南京,大梁为北京”,《水浒传》中以汴梁暗写大明北京,北宋北京大名府也是暗写的大明新都,因而是“两京”。 包拯谥文曲,也隐含了大明太宗文皇帝朱棣。启明者说“文有文曲”,意思是朱棣朱允炆叔侄都是妖魔。#四大名著#