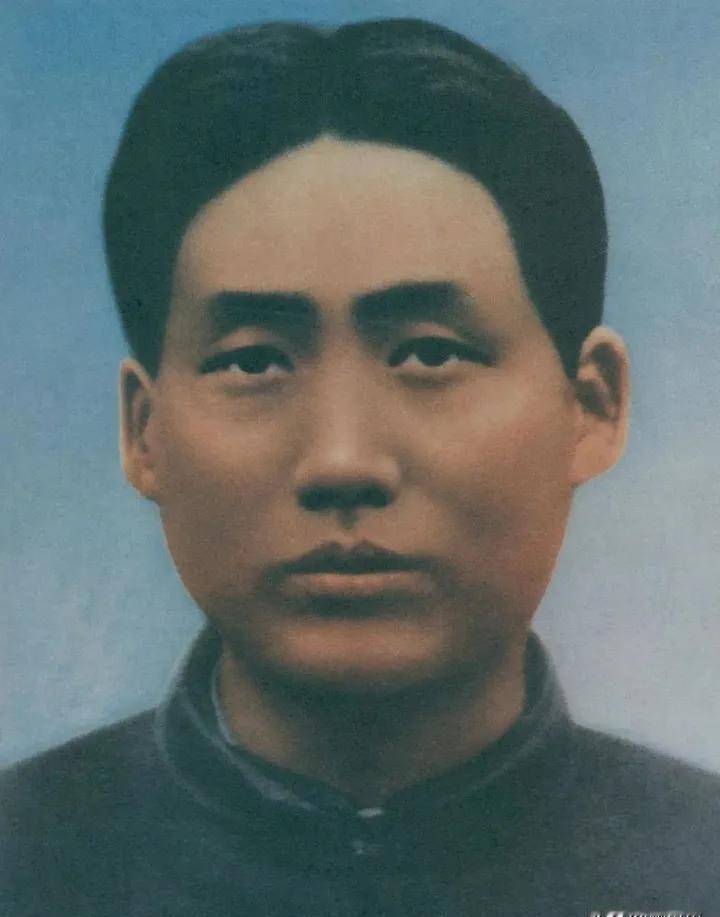

1917年饱学老夫子给毛主席出题:“绿杨枝上鸟声声,春到也,春去也”,毛主席如何应对? 在1917年的一个春日里,毛泽东,一位年轻的湖南第一师范学生,面对了一位饱学之士的挑战。这位学者提出了一个考验,一个涉及文学与智慧的问题,挑战毛泽东的才华和对国家的忠诚。题目是一个充满诗意的对联,源自唐代白居易的作品,旨在考察毛泽东的文学修养和思维敏捷性。 毛泽东在这一年里,正沉浸于广泛的学习和思考之中,寻求解决国家危机的方法。他的游学之旅带他来到安化县,期望从当地的学者和思想家那里获得知识和启发。在这里,他遇到了夏默庵先生,一位对青年才俊充满兴趣的劝学所长。 夏先生向毛泽东展示了对联的上联,希望通过这个测试来评估这位年轻人的潜力。这个任务远非易事,因为这不仅仅是一个文学上的挑战,更是一个关于如何看待自己和国家未来的问题。 面对这个挑战,毛泽东展现出了他的冷静和智慧。他没有立即回答,而是深思熟虑,寻找一个既能对仗工整,又能深刻反映他对国家和人民未来愿景的答案。最终,他提出了一个巧妙的下联,不仅与上联的韵律和意境完美契合,还深含哲理,展现了他对公私之辩的深刻理解。 毛泽东的回答令夏默庵先生印象深刻,这位饱学之士立刻认识到了毛泽东的非凡才华和深邃思想。他不仅欣然接受了这两位年轻人,还与他们展开了长时间的交流,讨论国家和民族的未来。夏先生的热情接待和对毛泽东的赞赏,更加坚定了毛泽东救国图存的决心。 在这个具有挑战性的时刻,毛泽东的行动成为了他个人成长路径上的一个重要标志。通过应对这个文学上的考验,他不仅证明了自己的才华,而且也展现了他对国家命运的深刻关注。这次经历更加坚定了他的信念,即必须深入学习并理解中国的历史、文化以及社会现状,才能为国家的未来做出贡献。 在夏默庵先生的劝学所,毛泽东的每一步行动都是对这一信念的实践。他与萧子升一同深入探讨了中国的传统文化,同时也不断地扩展他们对现代政治理论的理解。这段时间里,毛泽东沉浸在书籍中,从古典文学到当代政治思想,他广泛地吸收知识,以期找到解决中国问题的方法。 面对夏默庵先生提出的挑战时,毛泽东并未直接寻求答案,而是通过深入思考,将这个问题与他对中国社会的理解联系起来。他的回答展现了他的文学素养,更重要的是,反映了他对于国家、社会以及个人行动的深刻思考。这一刻,不仅是对他文学才能的认可,更是对他深邃思想的肯定。 毛泽东在夏默庵先生的劝学所度过的日子,是他思想不断成熟的时期。他不仅学习了丰富的知识,更重要的是,他开始形成了自己关于如何救国的初步想法。这段经历,特别是这次挑战的成功,使他更加坚信,只有深入了解中国的实际情况,结合国家的历史文化,才能找到真正适合中国的解决之道。 随后的日子里,毛泽东继续他的游学之旅。每到一处,他都深入了解当地的社会情况,与不同的人交流思想。这些经历,使他逐渐形成了自己独特的政治观点和革命策略。他开始意识到,要想真正改变国家的命运,就必须深入到中国最广大的群众之中,了解他们的需求和愿望,将他们的力量凝聚起来。 这次经历不仅是毛泽东个人成长和思想转变的一个重要节点,也为他日后的革命活动奠定了坚实的基础。他的行动和决策,从此都围绕着如何实现国家的独立和人民的解放这一核心目标展开。毛泽东的这段游学经历,特别是在夏默庵先生劝学所的那次挑战,成为了他人生旅程中的一个重要转折点,不仅塑造了他作为一个革命家的形象,更重要的是,确立了他将来为中国革命和建设不懈奋斗的坚定信念。