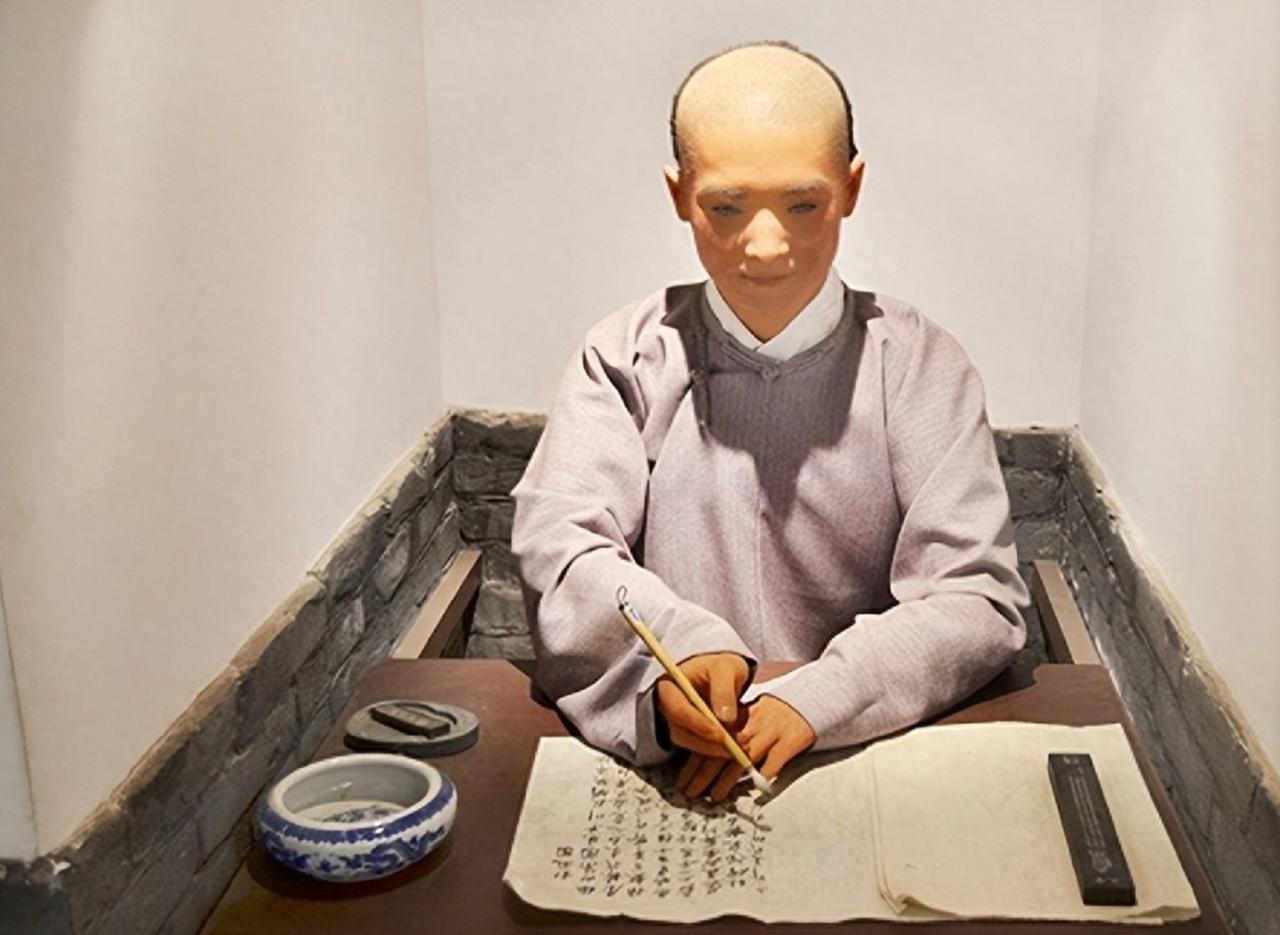

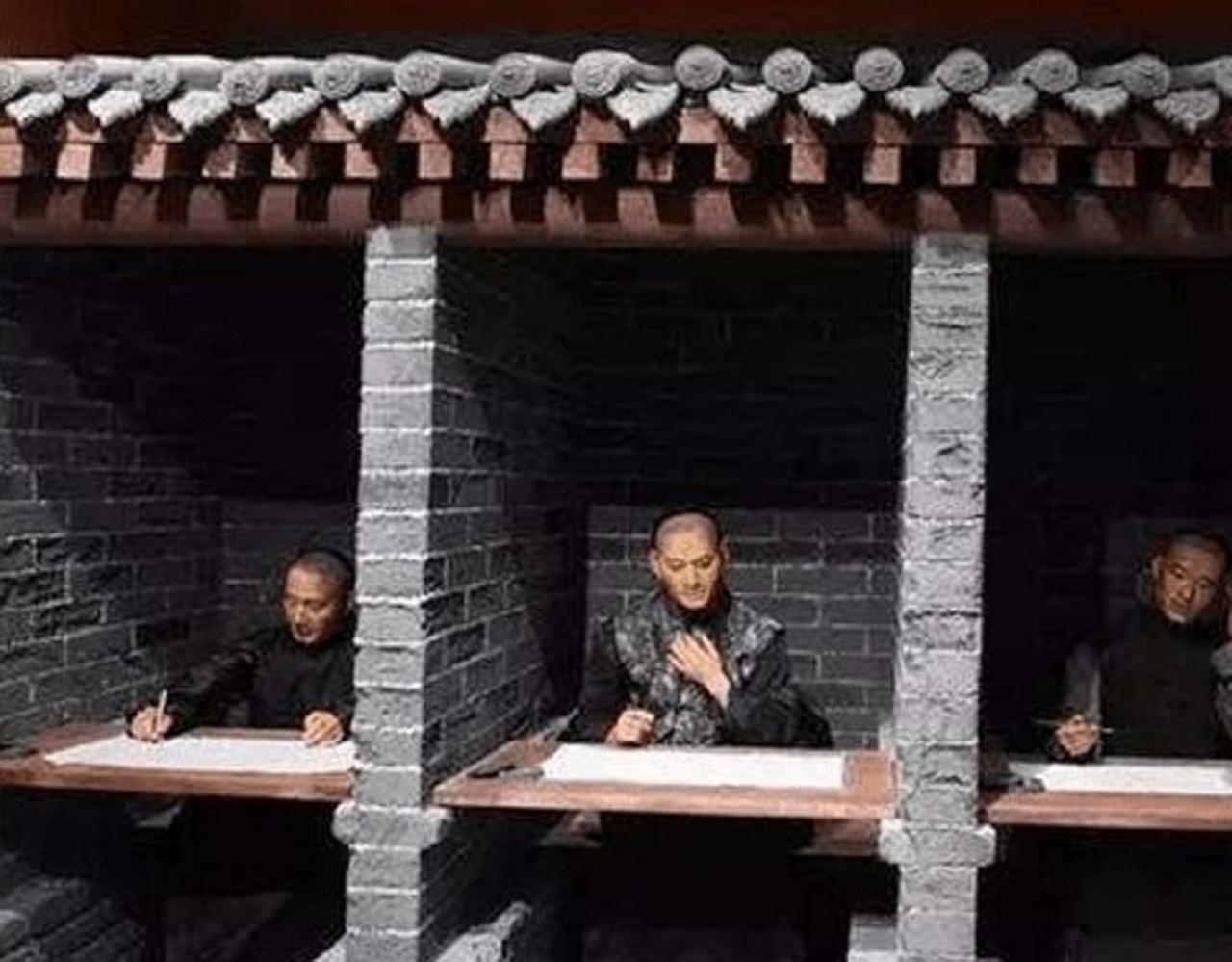

1654年,浙江一秀才到杭州参加乡试,因为家境贫寒,四处借钱筹集了5两赶考路费,他去参加会试能领到多少路费,如果落第落榜会不会流落街头无力返乡? 浙江归安一读书人严我斯自幼家庭贫困,交不起学堂的学费,他就在学堂外面旁听。夫子心血来潮考察他的学问,结果惊为天人,感慨他敏而好学,于是就免费让他到学堂读书。 苦读诗书3年,严我斯到了参加乡试的时间了。为了节省开支,母亲给他带走了家里唯一一袋小米当作干粮,乘着一艘牲畜船只到杭州考试。船舱内都是牲畜粪便的味道,他只能来到船首才能呼吸到一点新鲜空气。 幸亏严我斯足够聪明,顺利考上秀才,后来一路勤学苦读,终究成为了一甲状元。入朝为官之后,改变了一家人的生活。 “学而优则仕”,这是古代中国信奉的真理。不管有钱没钱,砸锅卖铁都要让读书人继续读下去。 但是在古代读书是一件极其奢侈的事情,先不说十几年少了一个青壮年劳动力参加耕作,笔墨纸砚的价格也不便宜。读书人每次去赶考,就要花费很多钱。 古代读书人会有什么保障呢? 如果是刚开始科举考试第一步:乡试,朝廷自然是没有半点保障的。参加考试人数过多,没法看出谁才是有真才实学的,所以朝廷不会提供任何东西。 但是经历过乡试顺利成为秀才,准备进京考会试的举人,就能享受朝廷的优待,保证他们能够顺利进京赶考。 各省举人进京赶考,朝廷要给举人发路费,俗称“盘银费”,按照各省距离远近各有不同。如广东20两,山东1两等等,基本能够覆盖交通费用。 各地官府还会给他们提供驿站休息,解决他们遇到的困难。可以说是很贴心了,考虑到举人的紧急状况。 如果要进京赶考,常常是提前一两个月的时间,先到京城住下来。这段时间的花费也是一个不菲的数字,京城柴米油盐都贵。为了减轻举人的负担,乾隆曾颁布谕旨。 凡是参加科举考试的举人,还能额外领取一笔回家的盘缠。保证他们可以顺利回到家中,避免考试之后穷困潦倒只能困在异乡。 不仅如此,只要参与科举考试获得了名次,都能得到相应的银两和绸缎奖赏。虽然数额不会太多,但总归是一笔收获。 大部分举人的收入都来自家乡富商乡绅的赠予,不少乡绅为了拉拢未来的官员,都会慷慨赠予一部分银两,资助他奔赴京城赶考。 所以自然有一个说法“穷秀才、富举人”,只要考上了举人,基本就不会为钱财发愁。古代读书考科举,不失为一个好选择。

书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。

天天

举人就是老爷了,全国三年才有多少个,千把

天上有人

先了解下举人在以前是什么地位,现在一百个清北绑一起也不如

用户10xxx90

请写文章前,先了解一下秀才是哪一级考试产生的!还有不少离谱的地方,懒得说了

不会开车的老司机 回复 10-26 20:02

县试,府试,院试过了之后是秀才,秀才又分好几种,然后乡试过了举人,然后会试,殿试过了为进士,一般会试过了,基本殿试都会过,因为宋朝有个叫张元的,帮李元昊建立西夏的制度

猴子请来的救兵

小时候笑范进,现在才发现范进是真神!

老山

古代参加乡试都会有富人赞助,万一考上了,回来就是关系户了。

那年的云

范进中举![哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

寻找信仰的猫

举人以后田地可以免税,所以大户人家就来挂靠到举人名下,想不发财都难

Apaoge

都搞不清楚秀才举人和进士是什么考试产生的,居然还敢在这里发文章,乡试过了是秀才吗?

小羊仔

1644 年明朝亡了,清朝还没来,科举考给谁呢?

独来读网 回复 10-31 20:01

康熙年间中的状元