《儒林外史》产生在清中叶江南医药文化环境之中。鼎盛于清代的吴中医派在清代先后涌现出叶桂、薛雪、徐大椿为代表的一大批名医1,彼时有“吴中医学甲天下”的美誉。

程十发绘吴敬梓像

吴敬梓恰生长在江南仕宦家族,祖辈的行医经历与家庭成员中的医生以及交游中结识的医者友朋为他营造出一个浓厚的医学文化生态。吴敬梓所掌握的医林掌故和医学知识,有时候在其小说、诗文创作中充当背景,有时候则直接参与小说叙事进程与情节模式,成为构成医学场景的重要素材。

作为其文学创作资源的医药思想,不仅在世界观方面与小说结构方式有一定的同构关系,同时,也在知识含量方面提高,至少是丰富了小说家文学创作的文化品格。

换言之,虽然《儒林外史》的许多医药场景有虚构成分,但其所赖以生存的文化土壤是确凿的,所折射出的士人心态更是真实的。

同时,应该注意到,作为文化环境重要组成部分的医药文化背景,自然而然地渗透进小说的叙事之中,不仅可以成为考证小说素材与人物原型的途径,而且其本身就构成了小说丰富艺术世界的不可或缺的一部分。

我们无法想象,没有疾病与死亡等细节的《儒林外史》将如何描写,是否还能具有今天这样迷人的艺术气质。更重要的是如果将小说疾病描写背后所包蕴的生命观与疾病隐喻剔除掉,古典小说就不能独立构成自己的艺术世界。

本文将从医学家世背景、友朋儒医互动、诗歌疾病书写以及小说疾病隐喻四个方面展开论述。

一、吴谦与叶草窗:

吴敬梓医学家世与清初吴中医派

对于吴敬梓家世研究,从胡适开始,百年来学术界已取得了丰硕成果。据孟醒仁先生《吴敬梓年谱》,吴敬梓“二世祖吴谦,业医,发家”2。

《年谱》引用了民国《全椒志》卷十一孝友传中吴谦的材料:“吴谦,字体泉(或误作醴泉,今订正)。事父婉顺承志,父逝,毁泣尽哀,虑母老,恐病,不忍听之庸医,自习歧黄学,遂精针灸之术,母竟以八旬余无病终。事三兄推让有加,抚其子如已出。性好施,尝拾遗金,还其人。”

《吴敬梓年谱》

也就是说吴敬梓家族是从二世祖吴谦开始,自学从医,家族开始丰饶。

吴敬梓著名的《移家赋》也不无得意地叙述吴凤、吴谦父子的经历:“隶淮南为编氓,勤西畴以耕耨。……爱负耒而横经,治青囊而业医。鬼臾区以为友,僦贷季以为师,翻玉版之精切,研金匮之奥奇。德则协于仁恕,知则达于神示。”3

吴谦的医术如何,是否留下医学著述,据现有的材料看,不得而知。《移家赋》的重点也在强调吴谦的德行,而非医术。“翻玉版之精切,研金匮之奥奇”两句,上句《玉版》,是《黄帝内经·灵枢》的第六十篇,下句《金匮》,指《金匮要略》,都是古典医学的核心经典,但我们并不知道吴谦所钻研的是中医的哪个流派,更无从得知他有哪些医学主张,对后世子孙是否有影响。

结合史志材料,我们只能知道吴谦以行医谋生,而且到了其次子吴沛那一辈,就转而攻举业了,陈美林先生认为:“全椒吴氏门庭的改换,应从吴沛始”4。

这也就说明,吴敬梓家族确实是靠行医积累了一定物质基础,然后专攻举业,成为仕宦之家。

吴氏家族的医生主要是二世祖吴谦。那么,前辈学者们关注到的《儒林外史》第三十四回,高翰林说天长杜府“他家祖上几十代行医,广积阴德”5,又如何理解呢?

首先,此话出于某种叙述目的,有夸饰成分,这也是儒林人物惯用的口吻;其次,可能反映出在小说家吴敬梓心中,“行医”改运的这位先人,对于全椒吴氏,有着重要意义。

《吴敬梓集系年校注》

当然,医学知识是古代士人知识结构中的重要一环,吴谦之后的吴家人,也许仍坚持为全椒百姓行医治病,救死扶伤,一如小说所言,也是有可能的。只不过文献不足征了。吴敬梓借小说人物之口委婉地表达了出来。

相较于吴敬梓的二世祖吴谦,吴敬梓的岳父叶草窗,研究者较少关注6。当然,这与叶草窗的资料极少有关。笔者试着查考了诸多地方史志,也没有找到叶草窗的真实姓名。

但根据吴敬梓的《挽外舅叶草窗翁》一诗,我们可以知道叶草窗的基本情况:

吴中有耆硕,转徙淮南地。自号草窗翁,所师僦贷季。爱女适狂生,时人叹高义。茅檐四五椽,绕篱杂花莳。肘后悬灵枢,案前堆金匮。园林斸药苗,屏风挂盐豉。徙柳多奇情,针茅亦游戏。梅福庄光甥,昔贤爱同志。嗟余辞乡久,终岁不一至。前年悬弧辰,留我十日醉。示我平生业,周易蝇头字。旁及老庄言,逍遥无物累。自言岁龙蛇,逝将谢人事。绩学翁所勤,近名翁所忌。无人为表微,谁定黔娄谥7。

该诗的前四句告诉读者:吴敬梓的这位岳父叶草窗来自苏州,是一位老儒,辗转来到淮南。僦贷季是传说中的上古神农时的医人,吴敬梓说自己的岳父职业是行医。第九至十二句,更是叶草窗行医的证据。

我们知道,清中叶的江南医学,吴中医派是最为兴盛的,苏州涌现出的名医的代表就是叶桂家族。这个家族从叶桂的曾祖父明末诸生叶嶐山开始行医,到了祖父叶时(字紫帆)那一辈,就已是吴中名医了,再到叶桂的父亲叶朝采,一直传承到叶桂,使得叶氏医学名震江南,达到鼎盛。

据记载,叶桂的儿子叶奕章、叶龙章也擅长医术,孙辈的叶堂、叶坚,曾孙辈的叶万青,都是当世名医。终有清一代,都是医学家族,尤其是在叶桂前后,尤为突出。

《叶桂研究文集》

那么,吴敬梓的这位岳父叶草窗,与叶桂同乡同时同业,是否可能存在一定关联呢?笔者推测,按年齿推算,叶桂比吴敬梓年长三十五岁,叶草窗有可能是叶桂的远支兄弟辈,以行医为业,辗转来到全椒定居。

退一步说,即使叶草窗与叶桂家族毫无亲缘关系,他们共同处于吴中医派鼎盛的时代,在医术思想方面有所熏染的可能性很大。

至于吴敬梓岳父叶草窗为何姓名无考,诗中也提供了可能的线索:“自号草窗翁”和“谁定黔娄谥”,叶草窗可能是来到全椒之后才“自号”草窗的。终其一生,他都只是个平头百姓,当然无缘史志的记述,终至湮没无闻了。

诗中除了前辈学人关注的“爱女适狂生,时人叹高义”一句外,笔者以为“梅福庄光甥,昔贤爱同志”以下几句也十分重要。

梅福是西汉末年的南昌县尉,《汉书》有传,他的主要事迹是时常上书言政,且治《尚书》与《谷梁传》二经典。他的三女婿非常有名,是后来东汉开国皇帝刘秀的同学严子陵。

严光本姓庄,后避汉明帝讳,改姓为严,一名遵,字子陵。吴敬梓用梅福庄光比附自家翁婿,赞扬了岳父大人爱惜贤才,珍重同志的情谊。

后面几句诗更为我们交代了吴敬梓与岳父的一段交往:移家南京后,吴敬梓很少回去看望岳父。前年岳父生日,叶草窗留他喝了十天酒,并向女婿坦陈:自己一生的挚爱是《周易》和老庄著作,表现了他的人生追求“逍遥无物累”。

作为医生,岳父对于死亡有着准备,而叶草窗一生的追求“绩学翁所勤,近名翁所忌”也正是吴敬梓所追求的。

吴敬梓塑像

从这首挽诗中我们可以看出,吴敬梓的岳父叶草窗很可能是一位隐居全椒的吴中医派医生,也是一位治学勤奋,精通易学和老庄的豁达儒医。

我们有理由相信,岳父叶草窗的医学知识与掌故,是构成吴敬梓医学认知链条上的重要一环。只可惜叶草窗的资料太过有限,我们只好将目光转向吴敬梓到南京后友朋群体中的名医。

二、姚莹与薛雪:

江南儒医互动中的赵雪斋原型

谈到吴敬梓的南京友朋群体,前人研究大多关注的是哪些人物成为了《儒林外史》可能的人物原型。这方面,从清代的金和、平步青等人,到当代的郑志良、叶楚炎等学者,原型人物的探究日渐清晰。既然谈到江南医药文化背景,赵雪斋这个人物的原型是绕不过去的。

郑志良先生在《<儒林外史>的人物原型及其意义——以蘧公孙、赵雪斋为中心》一文中,认为赵雪斋的原型人物是清中叶南京名医姚莹,他通过钦琏《寿姚玉亭七十》、唐英《环溪草堂集序》、宁楷《忆亡友十二首》,以及吴敬梓《文木山房诗集》的《月夜怀姚文洁、黄仑发》《天台红藤杖歌为姚文洁作》等作品,勾勒出一个姚莹的诗歌交际圈,也将姚莹这位乾隆前期南京诗坛耆宿纳入到吴敬梓的交游之中。“赵雪斋的人物原型就是吴敬梓的友人姚莹”8,这一结论有一定说服力。

不过,问题在于,原型人物与小说人物一定是一一对应的吗?有没有可能存在一个小说人物的事迹来自不同原型人物的可能呢?当然有,例如《儒林外史》萧云仙故事中就既包含了李畝的身世,又融合了部分宁楷的事迹9。

那么,赵雪斋的人物原型极有可能也存在其他人物的可能。这不仅对于探究《儒林外史》人物原型有意义,对于还原小说的医药文化背景也大有裨益。在爬梳《儒林外史》医药文化背景之时,笔者承叶楚炎先生指示,发现清代吴中医派名医薛雪很有可能是赵雪斋的原型人物之一。

《薛雪》

叶楚炎指出:

根据现在已发现的《儒林外史》中的原型人物,可以总结出一个规律:即这些原型人物或是吴敬梓的友朋,或是与其友朋有交往。前者在已知的原型人物中占据了绝大多数,而后者则较少——如向鼎之原型商盘、王玉辉之原型汪洽闻等都可归入其中。

但即便是后者,也是据现有资料,尚且没有发现他们与吴敬梓有直接的往来,但实际上由于所处时段、活动区域都相合,且彼此之间有共同的朋友,在这些原型人物与吴敬梓之间或许也存在着相当大的交往的可能性。

换言之,已发现的原型人物形成了一个原型人物圈,这个原型人物圈既与吴敬梓的交游圈关系极为密切,同时也基本在吴敬梓所能接触到的士人圈内,而这也为我们对于其他原型人物的考证提供了重要的线索。10

据此规律查考,清代陈毅《所知集》中收录了许多吴敬梓朋友的诗歌,学者们注意到其中收录了一首姚莹的诗歌,作者名下小字注曰:“姚莹,文洁,一字玉亭,江南江宁人。”

关于姚莹的身世,陈美林11和郑志良12二位先生已考察清楚了。但紧接着姚莹那首诗后面的就是薛雪的诗歌。作者名下小字注曰:“薛雪,生白,一字一瓢,江南长洲人”13。过去,学者们没有将薛雪纳入到吴敬梓的友朋群体,故而没有注意到这一现象。

细究《所知集》,就会发现,与只收录姚莹一首《移梅》不同,《所知集》中收录了三首薛雪的诗歌:《侠客行》《不寐》和《重门》,恰好代表了薛雪诗的三种不同风格14。至少在编选者陈毅看来,薛雪在当时的诗名是比姚莹高的,更称得起“高踞诗坛”。

《东溟外集》

事实上,薛雪不仅与吴敬梓的友朋群体有关,而且也是《儒林外史》原型人物圈的一员。在金榘《泰然斋诗集》中,有九首写给薛雪的诗歌:卷二的《盛夏寄怀吴门薛子一瓢》《寄芝瓢》、卷四的《喜晤薛一瓢口占以赠》《叠韵送一瓢》《和一瓢北园韵》《和一瓢见赠韵即用送别》《和一瓢韵》《槎溪喜晤徐蕉圃太史即用薛一瓢韵送之北上》《次一瓢见怀韵》等诗15。

金榘是全椒望族金氏的一员,他是吴敬梓的从表兄兼连襟,金兆燕之父。同时,也是小说《儒林外史》中杜少卿表兄余大先生余特的原型人物。他与吴敬梓的情谊无需再论。

而从《泰然斋诗集》中可知,他与薛雪也有着深情厚谊。例如卷二的《盛夏寄怀吴门薛子一瓢》一诗:

六月风雨何潇潇,身不先纤手不蕉。西望长洲渺云树,眼中不见吾一瓢。一瓢一瓢近何似,清波经岁无双鲤。离索翻思快聚时,空教梦落沧浪水。君家沧浪亭子东,小圃回廊曲径通。……去年诣君正此日,相欢永朝还永夕。碧筩吸尽月已低,清襟披处露潜湿。我时最乐不知疲,羡君师弟俱能诗。一觞一咏遽难别,至今逸兴沁心脾。”16

这首长诗不仅讲述了诗人与薛雪(字一瓢)的感情,而且还提到自己曾经到薛雪位于苏州沧浪亭东的家中短住,诗酒唱和,并且追忆了薛雪“师弟”都能写诗的雅状,可见薛雪不仅以诗歌著称于时,而且还有相当一批拥趸,诗名比姚莹更大。

《泰然斋诗集》卷四的《喜晤薛一瓢口占以赠》诗透露了两人相会于江南途中的诗意画面:“刺船来海上,戴笠问山头,得其连宵话,应消几斛愁,对床正风雨,何惜更淹留”17。

那么,薛雪究竟是谁,他的医名和诗名如何,与小说中雄踞诗坛的赵雪斋又有着怎样的关系呢?

《清史稿》

我们先来看一段《清史稿》卷五百〇二的记载:

同里薛雪,名亚于桂。……雪,字生白,自号一瓢。少学诗于同郡叶燮。乾隆初,举鸿博,未遇。工画兰,善拳勇,博学多通,于医时有独见。断人生死不爽,疗治多异迹。生平与桂不相能,自名所居曰扫叶庄,然每见桂处方而善,未尝不击节也。著《医经原旨》,于《灵》《素》奥旨,具有发挥18。

《清史稿》作为官修史书,依据各种地方志和当时人记载,较为公允地将薛雪的医学成就评价为“同里薛雪,名亚于桂”,也就是说,薛雪的医名,比同为吴中医派大家的叶桂略逊一筹,但也颇为卓荦。

他的诗名更为昭彰,他是清初诗学大家叶燮的学生,与沈德潜同学,他的《一瓢诗话》留存至今。

薛雪在《一瓢诗话》中,不仅对自己的诗学成就颇为自得,而且还称赞过自己儿子薛不倚的诗作是“并非蹈袭前人,却指一时实事”19。与小说中“高踞诗坛”的赵雪斋的态度有相似之处。从起名与诗坛地位而论,薛雪诗甚至可以说是赵雪斋的主要原型人物。

另外,薛雪与袁枚更是交情甚厚。袁枚,据考证,可能是《儒林外史》中荀玫的原型人物袁枚与吴敬梓同时在南京活动20,他们的交游圈多有重合,但从目前所见文献来看,二人直接交游的证据很少。究其原因,或许与二人价值观念不合有关。

这一点,袁枚在写给程晋芳的《答鱼门》中有明确表达:

仆恰有进规于足下者,足下高谈心性,不事生产。家中豪奢,业已出千进一矣。又性喜泛施,有求不应,己囊已竭,乞诸其邻;一家之感未终,一家之怨已伏,久之逋负山积,自累其身。……儒者以读书传名为第一计,必不当以治生理财为第二计。……钱文如白水,来难去易,尤宜慎持之。我辈身逢盛世,非有大怪癖、大怪诞,当不受文人之厄。惟恐不节之嗟,债台独上,徒然仰屋,不能著书,白驹过隙,没世无称,可为寒心刻骨也21。

这封信中袁枚所批评的程晋芳“高谈心性,不事生产”,我们在吴敬梓身上似乎能看到更清楚的表现,尤为令人瞩目的是,《儒林外史》的主题有“一代文人之厄”说,而袁枚在这里表述中的“我辈身逢盛世,非有大怪癖、大怪诞,当不受文人之厄”,虽然在信中指的是程晋芳的“豪举”行为,但是程晋芳、吴敬梓等人都有此类行为,表现了袁枚在价值观方面与他们的不同。

袁枚画像

吴敬梓们的“高谈心性,不事生产”与袁枚们的“以治生理财为第二计”区隔了天然的两类士人群体。

更重要的是,从袁枚《小仓山房诗集》与《随园诗话》看,薛雪与袁枚不仅友谊深厚,甚至堪称知己。

虽然现存的薛雪诗集《斫桂山房诗存》《抱珠轩诗存》《一瓢斋诗存》中并未找到袁枚的踪迹22,但可能因为辈分的原因,袁枚集子中薛雪的踪迹却比较常见。

关于袁枚与薛雪的交情,袁枚在《病中谢薛一瓢》诗中有非常生动形象的表达:

先生七十颜沃若(庚午稿作“先生曳杖微跛足”),日剪青松调白鹤。开口便成天上书,下手不用人间药。口嚼红霞学轻举,兴来笔落如风雨。枕秘高呼黄石公,剑光飞上百猿女。……故人忽罹二竖灾,水火欲杀商丘开。先生笑谓双麻鞋,为他破例入城来。十指据床扶我起,投以木瓜而已矣。(自注:命以木瓜代茶。)咽下轻瓯梦似云,觉来两眼清如水。先生大笑出门语,君病既除吾亦去。一船明月一钓竿,明日烟波不知处23。

据袁枚《庚午辛未壬申手稿》及杨鸿烈《袁枚年谱》显示24,乾隆十五年(1750),袁枚“病居苏州”25,是由年已七旬的薛雪破例进城为其治疗。按照袁枚的自述,他这次病势十分沉重,达到了“病入膏肓”的程度,但是薛雪一来,用木瓜代茶饮便治好了自己的重病。薛雪与袁枚的相互看重应该是符合事实的。

同时,我们在陈毅《所知集》卷五中看到的薛雪的一首诗,正可与袁枚此诗对读——薛雪《侠客行》:

虬须火色尊前客,要下横悬铁三尺。四海茫茫感一言,倾囊便把千金掷。顾我青衫血泪痕,值前把手情难释。平生意气许谁是?今夜别君诚可惜。长啸出门何处去?风雨盘天断行迹26。

《薛雪经典医案赏析》

虽然袁枚赞扬的是薛雪的高明医术和高尚医德,薛雪自我塑造的抒情主人公是诗歌传统里源远流长的“侠客”,但是“风雨盘天断行迹”的潇洒是二者的共同追求。有了这个薛雪诗的自我形象建构,再对照《儒林外史》中赵雪斋的形象,我们会对吴敬梓的创作心态有更深入的理解与反思。

应该说,袁枚与薛雪间的互信不是一蹴而就的,据《随园诗话》卷五载,袁枚在苏州期间,曾先后有“庖人王小余”和“厨人张庆”病危将死,都经过薛雪医治,起死回生,因此,袁枚表达了对薛雪的“奇赏”,而薛雪则认为:“我之医,即君之诗,纯以神行;所谓‘人居屋中,我来天外’是也”27。

在《随园诗话》中,袁枚还认真激赏了薛雪的几首诗作,认为“先生诗亦正不凡”。

袁枚与薛雪的交好,除了价值观相近,诗学主张有类似之处,薛雪有过相救之恩外,还有一个重要原因,薛雪比袁枚年长三十五岁左右,是诗坛的前辈。

《随园诗话》卷三第五九条详细地记述了一场在薛雪水南园中的“耆英会”:

乾隆辛未,予在吴门。五月十四日,薛一瓢招宴水南园。座中叶定湖(长杨)、虞东皋(景星)、许竹素(廷鑅)、李客山(果)、汪山樵(俊)、俞赋拙(来求),皆科目耆英,最少者亦过花甲。惟余才三十六,得遇此会。是夕大雨,未到者沈归愚宗伯、谢淞洲征士而已。叶年八十五,诗云:“潇潇风雨满池塘,白发清尊扫叶庄。不有忘形到尔汝,那能举座尽文章。轩窗远度云峰影,几席平分水竹光。最是葵榴好时节,醉吟相赏昼方长。”虞八十有二,句云:“入座古风堪远俗,到门新雨欲催诗。”俞六十有九,句云:“社开今栗里,树老古南园。”次月,一瓢再招同人相会,则余归白下,竹素还太仓,客山死矣。主人之孙寿鱼赋云:“照眼芙蕖半开落,满堂名士各西东。”28

《增补随园诗话》

乾隆十六年辛未(1751)五月十四日,薛雪时年满七十岁。在其苏州宅院水南园中举办了一场汇聚了当时苏州“科目耆英”的盛会,座中皆是六旬开外老翁,唯有袁枚只有三十六岁,袁枚追忆起来,颇有荣幸之感。

在文末,袁枚特地说道:次月,薛雪再招人相聚时,袁枚已经回南京,许廷鑅已经回太仓,而李果竟然已溘然长逝了。袁枚借助薛雪之孙薛寿鱼的诗表达遗憾:“满堂名士各西东”,从精神意脉上,与《儒林外史》的几次诗会的名士流散有神似之处。

由此我们可知,吴中医派的名医薛雪虽然不见于吴敬梓的集子,但是与《儒林外史》的原型人物金渠、袁枚都有密切交游。同时,赵雪斋,名洁,很可能是“薛雪,字生白”的假借。

笔者认为,《儒林外史》中赵雪斋原型人物可能有二,江宁姚莹和吴中薛雪都是其人选。从名字和事迹的角度看,薛雪是原型的比重还更大一些。

如果这一假说可以成立,《儒林外史》的江南医药文化背景可能隐含着吴中医派内部的所谓“薛叶之争”。后文我们还会谈到薛雪以及诸吴中医派大家的医学主张在《儒林外史》医学场景中的位置。

清中叶江南的医药文化背景是如何作用于吴敬梓的创作的,是接下来要讨论的一个问题。

鉴于诗文与小说文体不同,我们还需要分别考察。先来看看吴敬梓在诗文集《文木山房集》中,是如何完成自我疾病书写的。

据笔者统计,《文木山房集》中关于吴敬梓的疾病书写的诗词有《遗园》其三、《病夜见新月》、《残春僧舍》、《春兴八首》其五、《滁州旅思》、《秋病》四首、《不寐》《伤李秀才》《病中忆儿烺》《岁暮返金陵留别江宾谷》其二、《哭舅氏》《挽外舅叶草窗翁》《月底修箫谱》《水龙吟·自然铛为真州家芗林赋》《买陂塘》等共18首之多。这些诗作有的痛悼亲友,熨帖他人的生命之苦,更多的是疾病的自我书写。

《文木山房集》

根据诗词提供的线索,我们知道吴敬梓晚年患有多种疾病,他在诗歌中多次提到主要是肺病与消渴症。肺病有《不寐》:“客中眠未稳,漏鼓听愈真。月落乌辞树,灯昏鼠近人。酒痕渰病肺,诗卷伴闲身。侧耳棋枰响,因思王积薪。”29

诗歌提供的情境是诗人在旅次难以入眠,这难以入眠的原因有啁哳的乌鸦,有闹人的小鼠,当然,最主要的诗人的弱躯已纵酒过度,逐渐加深的肺病令他难以入眠。

具体的症状不是一首诗能够详述的,但是诗人通过描绘的凄楚惨淡的旅舍不寐为我们勾勒出一个拥有痛苦疾病体验的落寞灵魂。

消渴症,传说中西汉才子司马相如患过的病痛,诗圣杜甫也有,它似乎成了古代好酒纵情的诗人的某种典型疾病。消渴症入诗,有其渊源有自的传统,但我们在吴敬梓的集子中读出来的是一个对疾病体验深切的抒情主人公:“闲情时有作,消渴病难除”(《春兴》其五),“素领应随秋气深,却缘消渴罢弹琴”(《秋病》其二),“尽解相如消渴,更添他杜康沉湎”(《水龙吟·自然铛为真州家芗林赋》)30。以相如自况,既是一种对自我才华的绝对自信,也是对消渴症文化意象的承继与再现。

在吴敬梓歌咏疾病的诗歌中,还有一些涉及到古典医学知识,例如病与酒的关系,如前面提到的《水龙吟》中的“更添他杜康沉湎”,以及病与情志因素,尤其是愁的关系:“客久无乡梦,愁深有病魔”(《残春僧舍》),“百忧摧肺肝,抱恨归重泉”(《哭舅氏》)。“是他病后心情,愁中风度”(《月底修箫谱》)31,按照古典医学的知识,愁闷与相思必然会使得病痛加重。

不过,吴敬梓所塑造的抒情主人公非常好地把控了诗歌的情感走向,他善于用病情营造出一种病中的环境与氛围,可以说一语着病,则处处是病人眼中情境, 《遗园》其三曰:“秋声何日到,残暑去天涯。鸦影梭烟树,松阴绘月阶。病魔皆故物,诗境落孤怀。独倚危楼望,清光聚此斋。”

胡适《重印文木山房集序》

《病夜见新月》:“一痕蟾光白昼残,空庭有人病未安。暮禽辞树疑曙色,影落文牕移琅玕。无聊尽日秋声聚,露重罗衣玉骨寒。欲攀仙桂问月姊,老兔深藏不死丹。仰天长啸夜气发,丝丝鬼雨逼雕阑”32等,都是这样的作品。

从总体上看,吴敬梓《文木山房集》中的疾病体验集中在表现疾病中人以病眼看待世间万物的自我书写,而所反映的医药知识主要集中在肺病和消渴症,他对于病与酒、病与愁之间的关系的思考并未跳出诗文传统的框架,更没有《儒林外史》中的疾病描写那般寓意深广、感慨良多。

诗歌与小说所描写的疾病不一致,这一现象很值得关注。这可能与文体特征和写作心态有关。诗歌里的疾病是吴敬梓自身的真实感受,而小说的疾病描写则具有虚构性。

因此,即使吴敬梓因身患肺病和消渴症,非常熟悉这两种疾病的体验,他在结构小说情节时,一样可以依据间接医药知识,塑造出符合人物性格特征、为故事情节服务的疾病描写来。

甚至有可能为了规避招致“影射”嫌疑,小说家特意移花接木,将小说人物原型没有得过的病症嫁接在小说人物身上,是这种病症描写更好地为主旨服务。

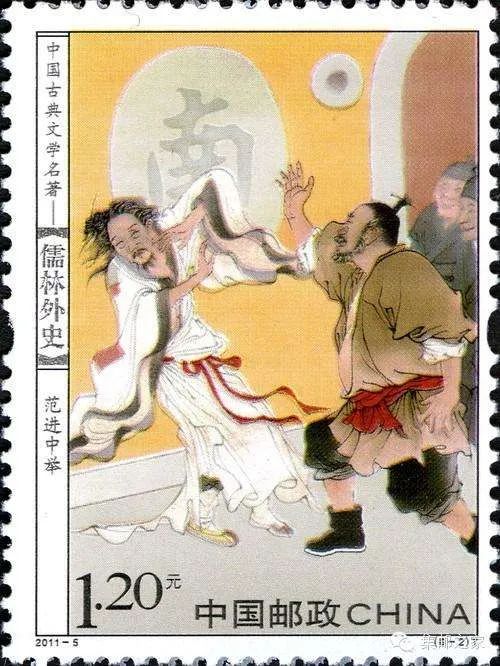

四、《儒林外史》的疾病隐喻:“痰迷心窍”“中脏”与“禁口痢”

《儒林外史》的疾病,前人研究很多,但笔墨大多集中在“范进中举”等经典章节的分析上,缺乏系统性,更少有将小说中的疾病隐喻与吴敬梓所处的清中叶江南医药文化背景关联起来进行整体观照的研究。

作为一部囊括士人生活史的长篇小说,《儒林外史》中的病症纷繁多样,举凡“痰火证”“天花”“中脏”“痢疾”“肿胀”以及许多有症状无明确病名的疾病。笔者梳理了小说中的疾病场景,将其归纳为三个有隐喻意味的场景,分别是内痰类精神疾病、“心怀魏阙”的类中风与作为报应的痢疾。下面我们分别论述。

1.“痰迷心窍”与“精神颠倒”:心病还需心药医

《儒林外史》中如此众多的“痰症”一定令读者印象深刻。从故事开始没多久的周进撞号板,到“范进中举”里的范进与其母,再到严监生、鲁编修,乃至杨执中、牛布衣、鲍文卿、王太太。

邮票《范进中举》

这些人物上至编修学道,下至布衣女眷,都曾为痰症所困,有的后来好转,有的却因此一命呜呼。那么,痰症究竟是什么,吴敬梓在小说中为何如此喜爱使用“痰症”来结构情节呢?

应该说“痰症”是古典医学非常核心的一个概念,从秦汉时期出土的医简开始,历代医家都在讨论这一话题。

据研究,所谓“痰”,并不是现代医学意义上的由“人体肺部或呼吸道所分泌或呕出的病理分泌物”是可以分为“内痰”与“外痰”的复合身体观念33。

“外痰”指的是可见的有形的痰唾,而“内痰”则指的是“由于机体气机郁滞或阳气衰微,或情怀不畅,不能正常的运化津液,使体液停留积聚,还步蕴结而成。”34

由于内痰不易察觉,而且“变幻百端”,因而医家非常重视。金元四大家中,“张子和不仅将痰分为风痰、热痰、湿痰、沫痰(即食痰),而且创造性地提出了‘痰迷心窍’之说,为运用中医痰病学说的理论治疗精神神经性疾病,作了有益的启示。明代李梴也说:(各类)气痰,乃七情郁结而成(《医学入门》)。从临床治疗疑难杂症的疗效看,强调精神情志因素生痰,是很有实际意义的。”35对于内痰与精神症状的关系,古代医家有很深的研究。“元代名医王珪、朱震亨都说过:痰之为病,有如‘无端弄鬼,似祟非祟’,‘病似邪鬼,导去滞痰,病乃可安。’故又有“怪病多痰”之称。”36

本来,古典医学就特别重视情志因素对于疾患的影响,例如《素问·阴阳应象大论》中就提出“喜伤心”的观点37,认为过喜过悲都不利于人的健康。清代吴中医派的费伯雄认为:“过喜则阳气太浮,而百脉开解,故心脏受伤也”38,明确提出了“喜伤心”的原因。

由此出发,情志因素导致的“内痰”诱发的部分精神症状,成为了小说描写的一个医学知识基础。

最著名的要数第三回范进中举时,报录人说:“在下倒有一个主意,不知可以行得行不得?”众人问如何主意,那人道:“范老爷平日可有最怕的人?他只因欢喜得很了,痰涌上来,迷了心窍。如今只消他怕的这个人来打他一个嘴巴,说:‘这报录的话都是哄你,你并不曾中。’他吃了这一唬,把痰吐了出来,就明白了。”39此处,天目山樵的评点不无调侃意味地说:“名医”。这位报录的“名医”所描绘的治疗办法,就是基于古典医学发展到明清时代,医家重视情志因素导致“内痰”所诱发的精神症状的医学知识而产生的的医学场景。

《冷庐医话》

在清中叶沈源辑录的《奇症汇》、晚清陆以湉所撰的《冷庐医话》和魏之琹所撰的《续名医类案》这三部医书中,都记载了同一则与《儒林外史》“范进中举”场景相类似的诊疗案例。

三者文字出入较大,但故事大体一致,兹录《冷庐医话》卷三于下:

《簪云楼杂记》云∶鹿邑李大谏,世为农家,获售于乡,父以喜故,失声大笑,及举进士,其笑弥甚,历十年,擢谏垣,遂成痼疾,宵旦不休,太医院某,令家人绐其父曰:大谏已殁。其父恸绝几殒,如是者十日,病渐瘳,佯为邮语曰∶大谏治以赵大夫,绝而复苏。其父因悲而笑症永不作,此悲胜喜也。盖医者,意也,苟得其意,不必泥其法,所谓神而明之,存乎其人也40。

与范进相类似,李大谏也是出身寒微,偶然中举,所不同之处是,自己还没怎样,父亲却因为欢喜而大笑,一笑十年,愈演愈烈,到了影响睡眠的程度。

而医生告诉他李大谏死了,就是为了让其父悲伤,正应了《素问》中“悲胜喜”的观点。

在笔者看来,“范进中举”描写的原型不一定就是《簪云楼杂记》中的李大谏,更可能是对此类情志因素在精神疾患治疗中发挥作用的医案的一种戏仿。

值得注意的是,小说医学知识的使用又是灵活多变的,同样是情志性内痰引发的精神疾患,第二十七回中王太太听说鲍廷玺是个戏班头,与媒婆所说相去甚远,也跟自己的期望落差过大,因此“怒气攻心,大叫一声,望后便倒,牙关咬紧,不省人事。”结果刚刚救醒,“大哭大喊,满地乱滚,滚散头发。一会又要扒到床顶上去,大声哭着,唱起曲子来。”后来还做出将媒婆沈大脚抹了一脸屎的滑稽事来。

天目山樵对比了此前的周进、范进母子和王太太三者的“跌倒”,发现他们原因各不相同:“周进之跌倒以怨,范进母子之跌倒以喜,王太太之跌倒以怒;合而言之曰痰。”41

《儒林外史汇校汇评》(典藏版)

最后一句,点明他们所得都不是我们今天意义上的“咳痰”,而是古典医学观念中的情志类“内痰”。而叙述者在此处并未安排一个使得病情好转的“名医”,一来是为了让王太太出丑,做出滑稽相,二来也因在以王太太生病为动力,叙述鲍廷玺坐吃山空,被王太太吃人参、琥珀等药物吃穷的结局,以便于展开下一步的故事情节。

同样是情志性内痰症,周进、范进母子与王太太三处处理方法完全不同,小说家运用符合人物、情境的医学知识才能创造出真正的符合艺术规律的医学场景。

关于第五回严监生的病,叙述者没有言明病名,但描述了起病时的症状:“精神颠倒,恍惚不宁”。结合整个患病流程,这也是一个内痰类的精神疾患。

严监生的病应该是由于妻子王氏去世,伤心而引起的。小说中将严监生描绘为一个吝啬鬼,他广有田宅,但生病却“又舍不得银子吃人参”坚持自己打理家务,“我儿子又小,你叫我托那个?我在一日,少不得料理一日”,直到病倒了,“睡在床上,想着田上要收早稻,打发了管庄的仆人下乡去,又不放心,心里只是急躁”。

直到生命最后一刻,他仍不舍得多点一根灯草,“不放心,恐费了油”,不肯咽气。叙述者辛辣的讽刺让评点家都产生了争议——齐省堂评点说:“不免谑而虐矣”,天目山樵则强调:“人知其骂世之口毒,而不知其醒世之意深也”42。

叙述得如何见仁见智,不过可以确定的是,“精神颠倒,恍惚不宁”的医学知识在清代吴中医派大家薛雪的著作中已经明确提到:

此病起于费心劳碌,风寒不节,遂至咳嗽吐痰,久则内伤。内伤者,内中脏气伤也,即古人所谓虚劳证,总不得愈。必须绝去费心劳碌之事,一毫凡念不起,助之以药,或可延年:麦冬、阿胶、桔梗、炙草、沙参、米仁、茯苓43。

《中国医学大成》

薛雪对于因为费心劳碌、风寒不节等原因生发的“虚劳证”,最根本的办法是“必须绝去费心劳碌之事,一毫凡念不起”。放下包袱,不再劳碌才能逐渐痊愈。

薛雪在此处虽然开出了药方,但薛雪说得明白:“助之以药”,药物仅仅起辅助性作用。在另外一处论述痰症中,薛雪特别提到:“古人造字,两火着力为劳,故为君相二火而说。温补中州,以静痰之源,补下焦以益水之源。但病势已深,恐非一击可破也”44。

“虚劳症”对于劳碌的严监生,是一种可怕的疾病,不仅可怕在难以治疗,根本上说可怕在这种病是严监生的命运悲剧:他越是努力,越是谨小慎微地守着这份丰厚的产业,就越加速自己身体的死亡。

吴敬梓在描写严监生从起病到死亡的过程时,波澜不惊地将这一悲剧融入其中,也凸显了医生们已提出但并未场景化的“虚劳症”隐喻义:“两火着力为劳”,愈劳火愈旺,死愈近。

2.“身在江湖,心悬魏阙”:《外史》的“中脏”隐喻

《儒林外史》第十一回详细描述了山人陈和甫为鲁编修诊脉的结论:“老先生这脉息,右寸略见弦滑。肺为气之主,滑乃痰之征。总是老先生身在江湖,心悬魏阙,故尔忧愁抑郁,现出此症。治法当先以顺气祛痰为主。晚生每见近日医家嫌半夏燥,一遇痰症就改用贝母,不知用贝母疗湿痰反为不美。老先生此症,当用四君子,加入二陈,饭前温服。只消两三剂,使其肾气常和,虚火不致妄动,这病就退了。”

疗效是鲁编修“一连吃了四五剂,口不歪了,只是舌根还有些强。陈和甫又看过了脉,改用一个丸剂的方子,加入几味扶风的药,渐渐见效。”45

关于这段诊脉叙述,评点家也存在争议,天目山樵应该是懂些中医,他认为:“六君子以和中化痰,与肾气无涉。”而齐省堂评点则侧重谈陈和甫的叙述方式:“诊脉亦须带此等话头,真是山人口角,习惯自然。”我们以两位评点家的观点为出发点,探讨“中脏”的知识与隐喻。

我们先来分析鲁编修的病因,按照鲁夫人的叙述:“编修公因女婿不肯做举业,心里着气,商量要娶一个如君,早养出一个儿子来教他读书,接进士的书香。夫人说年纪大了,劝他不必,他就着了重气。”

果真如此吗?本回末叙述鲁编修马上要回朝任职,“鲁大老爷接着朝命,正在合家欢喜,打点摆酒庆贺。不想痰病大发,登时中了脏,已不省人事了”,果真应了陈和甫“身在江湖,心悬魏阙”的话。那么,什么是“中脏”,古典医学关于这种疾病,有哪些知识?

《儒林外史》黄小田评本

黄小田的评点曰:“何中脏者之多也!然则朝命乃催命耳。又是一个范老太太”46,让我们回想起另一个“中脏”的小说人物范进之母。

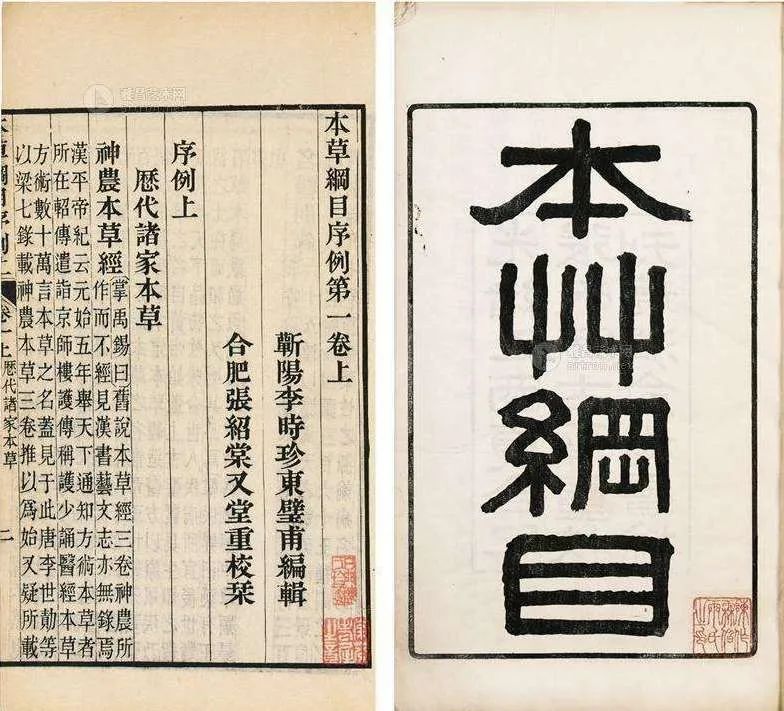

其实,中脏最早源自《金匮要略·中风历节病脉证并治》的“邪入于脏”,也叫“风中脏”,“中风”。从中医发展史的角度看,在唐宋以前,大多数医家认为风邪外来,所以《金匮要略》会说“邪在于络、邪在于经、邪入于腑、邪入于脏”。

这一观点影响了古典医学千余年,但是到了金元四大家时代,关于中风的病机由外而内,开始出现认为内因是促成“中脏”的重要原因。例如刘完素强调“火”,李东垣强调“气虚”,朱丹溪强调“湿热生痰”辩证较粗略。

到了“王节斋写《明医杂著》,才畅发‘阴虚’之论,到了叶天士才讲究‘阴虚’之治,一改从前惯用辛燥诸方的偏向”47,任应秋先生择要概括的“中脏”知识生成史告诉我们,到了清代吴中医派的叶桂这里,“阴虚”的治疗方法才得到推广。因而小说描写具有一定的时代性,是医学知识发展到吴中医派以后的结果。

小说中还有一个有标志意义的细节便是陈和甫口中的“半夏”与“贝母”之争。这个争论在李时珍修《本草纲目》之时,医家们已然有定论:半夏和贝母各有所用,像鲁编修这种“痰火上攻,令人昏愦口噤,偏废僵仆,蹇涩不语,生死旦夕”的病人,自然是用半夏为宜,叙述者所掌握的这一点是符合那个时代医学知识的。

俗以半夏性燥有毒,多以贝母代之。贝母乃太阴肺经之药,半夏乃太阴脾经、阳明胃经之药,何可代也?夫咳嗽吐痰,虚劳吐血,或痰中见血,诸郁,咽痛喉痹,肺痈肺痿,痈疽,妇人乳难,此皆贝母为向导,半夏乃禁用之药。若涎者脾之液,美味膏粱炙煿,皆能生脾胃湿热,故涎化为痰,久则痰火上攻,令人昏愦口噤,偏废僵仆,蹇涩不语,生死旦夕,自非半夏、南星,曷可治乎?若以贝母代之,则翘首待毙矣48。

半夏和贝母各有所用,像鲁编修这种“痰火上攻,令人昏愦口噤,偏废僵仆,蹇涩不语,生死旦夕”的病人,自然是用半夏为宜,叙述者所掌握的这一点是符合那个时代医学知识的。

《本草纲目》

另外,耐人寻味的是陈和甫所诊断的脉象:“右寸略见弦滑。肺为气之主,滑乃痰之征。”针对脉象的沉浮弦滑,清代名医叶盛曾说过:“滑乃痰多气盛,替替然应指圆滑,似珠流动之形”49。吴中医派的叶桂有一则著名医案,与鲁编修脉象类似:

张石顽治春榜赵明远,平时六脉微弱,己酉九月,患类中风,经岁不痊。……右手三部浮缓,而气口以上微滑,乃痰沫壅塞于膈之象。以清阳之位,而为痰气占据,未免侵渍心主,是以神识不清,语言错误也。……但不能薄滋味,远房室,则药虽应病,终无益于治疗也。惟智者善为调摄为第一义50。

叶桂的医案中,主要症状描绘得更为详尽,但绝不会像小说中这般忽然冒出“山人”口吻的“身在江湖,心悬魏阙”,叶桂作为名医,最多强调“善为调摄为第一义”的养生之道,而小说叙述的“中脏”症的隐喻义就在于强调“心悬魏阙”,所以必有空欢喜一场。

3.“想口绿豆汤吃”:作为报应的“禁口痢”

《儒林外史》第二十三回中有一则非常滑稽的场景,假冒牛布衣的牛浦郎被牛玉圃痛打后丢上岸,“牛浦被剥了衣服,在日头下捆了半日,又受了粪窖子里熏蒸的热气,一到船上就害起痢疾来。那痢疾又是禁口痢,里急后重,一天到晚都痢不清。只得坐在船尾上,两手抓着船板由他屙。屙到三四天,就像一个活鬼。身上打的又发疼,大腿在船沿坐成两条沟。只听得舱内客人悄悄商议道:“这个人料想是不好了。如今还是趁他有口气送上去,若死了就费力了。”那位黄客人不肯。他屙到第五天上,忽然鼻子里闻见一阵绿豆香,向船家道:“我想口绿豆汤吃。”满船人都不肯。他说道:“我自家要吃,我死了也无怨!”众人没奈何,只得拢了岸买些绿豆来,煮了一碗汤与他吃过。肚里响了一阵,屙出一抛大屎,登时就好了。扒进舱来,谢了众人,睡下安息。养了两天,渐渐复元。”51

清卧闲草堂本《儒林外史》

我们在读这段疾病描写的时候,除了感到诙谐之外,还应该知道,“禁口痢”的医学知识在明清两代的医书中有着广泛记载,以《本草纲目》和《冷庐医话》最为全面。

《本草纲目》卷三载人参、石莲、沙糖、糯壳、大蒜、丁香、猪肉等皆可治疗禁口痢,但是绿豆不行,“绿豆:火麻汁煮,皮蒸食,二三年赤痢”52。

而且,对于禁口痢如何治疗,也有详细搭配:“人参:冷痢厥逆,同诃子、生姜煎服;禁口痢,同莲肉煎呷”,“独用将军:酒服,治禁口痢”,“石莲禁口痢,末服。沙糖禁口痢,同乌梅煎呷。”53

《本草纲目》的记载很严谨,到了清代的《冷庐医话》,记载就更为丰富了,“用人参(倍用),黄连(姜汁制)、石莲肉(炒,二味等分),水煎缓服。此方胃气虚者宜之,若热毒盛者,尚宜酌用”54。

既然没有医学知识作为依据,小说家为何要用绿豆汤拯救牛浦郎呢?原因可能有二:从浅层次上说,小说家大致记得在医书中有绿豆治“禁口痢”的记载,又记不真切,因而误将医书中治疗赤痢的绿豆当成了小说中治疗“禁口痢”的药物;而深层次上说,更有可能的是,“禁口痢”在古典医学中的核心含义是“禁口”。

中医观念里,所有食物药物都可区分为寒温凉热,尤其是一些特殊疾病,如果胡乱吃东西,会直接导致死亡。叙述者抓住这一点,叙写牛浦郎已经“屙到第五天上”,忽然想喝绿豆汤,而“禁口痢”病人最忌讳的就是乱吃东西,船上人由于怕担责任,因此不肯给他,他执意要喝,没想到意外得救。

叙述者用绿豆汤意外救命的巧合既给了牛浦郎一个非常不堪的惩戒,又让他在危急关头挽救了自己的性命。在荒诞之中寄寓了嘲讽。天目山樵评点说:“此亦足稍惩其忘本之罪。”黄小田的评点也谈到“无良之报”55。“禁口痢”这种患者行为举止颇不雅观的恶疾就成为了牛浦郎的报应,这便是“禁口痢”在小说中的隐喻。

《儒林外史研究资料集成》

综上所述,《儒林外史》产生于清中叶江南医药文化背景之中。

首先,吴敬梓的家族中吴谦、叶草窗两位都是医生,《儒林外史》原型人物圈中的薛雪、姚莹两位当时著名医生与小说人物赵雪斋之间有着密切关系。

其次,吴敬梓与清中叶鼎盛的吴中医派叶桂、薛雪之间也可能存在着联系。

另外,吴敬梓诗文与小说中的疾病书写:在抒情诗文作品中,吴敬梓的疾病体验与医学知识远不如小说中表露得丰富多样。《儒林外史》中多种多样的疾病书写,例如精神性“内痰”、“心悬魏阙”式“中脏”以及作为报应的“禁口痢”等三种类型。这些疾病类型不是简单的描写,而是有着很深刻的隐喻义。

最后,《儒林外史》的疾病隐喻之实现不仅有灵活多变的小说叙述技巧作为依托,而且有坚实的清中叶江南医药文化作为知识基础。

更为重要的是,从医学背景到医学场景的转变,不是简单的医药知识的拼接,而是将清中叶江南医家的、民间的与小说家自己的医药知识进行了剪裁、加工、融合之后的结果,是为小说主旨服务的。“内痰”“中脏”与“禁口痢”等中医实有的概念,在小说中被赋予了强烈的道德劝惩与隐喻意味,既是塑造人物的核心知识要素,也隐喻着清中叶士人的共同的肉体与精神“疾患”。这是诗歌等其它文体所不具备的,也是《儒林外史》疾病描写得以成功的根本原因。

注释:

1、关于吴中医派,学术界研究成果甚丰,撮要概括如下:它起源于元末明初,发展于明代,鼎盛于清代。代表人物有吴有性、叶桂、薛雪、徐大椿、王士雄等。其中既包括温病大家,也有伤寒大家,兼收并蓄。“温病学说是吴门医派的核心内涵,治疗热性病具有完整的知识理论体系,尤其在诊治急性传染病、危重感染性疾病方面,取得了突破性进展,成为一门独立学科。同时吴门医派对杂病等方面的诊治亦颇具特点,运用‘久病入络’‘胃阴’等学说指导临床,大大提高了临床诊疗效果。”葛惠男、欧阳八四《吴门医派概要》,《江苏中医药》2016年第10期,第63-67页。

2、孟醒仁《吴敬梓年谱》,安徽人民出版社1981年版,第3页;胡适《胡适古典文学研究论集》,上海古籍出版社2012年版,第874页。

3、朱一玄、刘毓忱编《<儒林外史>资料汇编》,南开大学出版社2012年版,第118页。4、陈美林《吴敬梓评传》,南京大学出版社1990年版,第35页。

5、39、41、42、45、46、51、55、 [清]吴敬梓撰;李汉秋辑校《儒林外史汇校汇评本》,上海古籍出版社1999年版,第422、40、336、73、166、164、292-293、293页。

6、陈汝衡先生对《挽外舅叶草窗翁》一诗作过较为深入的分析,参见陈汝衡《吴敬梓传》,上海文艺出版社1981年版,第56-58页。

7、29、30、31、32、[清]吴敬梓《文木山房集》卷三,[清]吴敬梓,[清]吴烺撰;李汉秋点校《吴敬梓吴烺诗文合集》,黄山书社1993年版,第46、25、20、23、66、17、44、59、15、16页。

8、12、郑志良《<儒林外史>的人物原型及其意义——以蘧公孙、赵雪斋为中心》,《中国文化研究》2017年第1期,第2-10页。

9、李远达《文人“兵”梦的实与虚——<儒林外史>萧云仙、汤镇台本事补证》,《中国文化研究》2017年第1期,第42-52页。

10、20、叶楚炎《荀玫原型为袁枚考》,《明清小说研究》2019年第3期,第242、236-259页。

11、陈美林《独断与考索:<儒林外史>研究》,商务印书馆2013年版,第81页。

13、14、26、[清]陈毅撰《所知集》卷五,南京图书馆藏乾隆三十二年眠云阁藏版本。

15、承叶楚炎先生惠赐材料,特此鸣谢!

16、17、[清]金榘《泰然斋诗集》卷二、卷四,南京图书馆藏清道光二十六年重刊本。

18、[民国]赵尔巽等《清史稿》卷五百二,中华书局1977年版,第13876页。

19、[清]薛雪《一瓢诗话》,人民文学出版社1979年版,第124页。

21、23、[清]袁枚《小仓山房尺牍》卷二、卷七,王英志编纂校点:《袁枚全集新编》第15册,浙江古籍出版社2015年版,第41-42、119页。

22、[清]薛雪《斫桂山房诗存》《抱珠轩诗存》《一瓢斋诗存》,《续修四库全书》集部第1423册,上海古籍出版社2002年版,第227-300页。

24、杨鸿烈《袁枚年谱》,王英志编纂校点《袁枚全集新编》第20册,浙江古籍出版社2015年版,第70页。

25、[清]袁枚《庚午辛未壬申手稿》,王英志编纂校点《袁枚全集新编》第16册,浙江古籍出版社2015年版,第1页。

27、28、[清]袁枚《随园诗话》卷五、卷三,王英志编纂校点《袁枚全集新编》第8册,浙江古籍出版社2015年版,第147、99页。

33、李建民《华佗隐藏的手术——外科的中国医学史》,东大图书股份有限公司2011年版,第144页。

34、35、36、朱曾柏《中医痰病学》,湖北科学技术出版社1984年版,第2、9、3页。

37、田代华整理《黄帝内经素问》卷二,人民卫生出版社2005年版,第10页。

38、[清]费伯雄《医醇賸义》卷二,中国医药科技出版社2011年版,第49页。

40、54、[清]陆以湉《冷庐医话》卷三,中医古籍出版社1999年版,第102页。

43、44、曹炳章原辑;芮立校《三家医案合刻》卷三,《中国医学大成》第8册,中国中医药出版社1997年版,第230、229页。

47、任廷革编《川派中医药名家系列丛书·任应秋》,中国中医药出版社2015年版,第146页。

48、52、53、[明]李时珍撰;王庆国主校《本草纲目》,中国中医药出版社2013年版,第649、99、100页。

49、[清]叶盛辑录《证治合参》卷一,中国中医药出版社2016年版,第7页。

50、[清]叶天士《叶天士医学全书·叶氏医案存真》卷三,山西科学技术出版社2012年版,第526-527页。