我国汉魏晋时期,士人(士大夫,儒生)崇尚道德,出现了新的气象。这主要因为自春秋战国以来,儒家的经典著作《五经》(《尚书》《周易》《诗经》《三礼》《春秋经传》),以及《老》《庄》等诸子著作与《史记》等,在宣扬高尚道德方面发挥了强大的思想教育作用,而两汉以来国家政权又大力推行以儒家道德文化为核心的教育。故从西汉始,社会道德水平达到了一个高峰。而这种高尚的社会道德,主要体现于士人阶层。

《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》

为什么呢?因为士人是读书人,国家官员主要从文士中选拔,君主的思想言行受到儒家思想的规范,甚至储君也要经受士人必备的儒学教育;君主、官员在引领社会道德风习方面起着率先垂范的榜样作用。所以看中国社会的道德风习,当然主要就是观察其士人阶层。

这个时代士人的道德风习有如下六个特点:

一、他们为社会正义而献身,成了一种较为普遍的社会现象。

如《汉书·胡建传》载,武帝天汉中,胡建代理军正丞,得其士卒拥护。时监军御史挖穿北军营垒,开设市场牟利。胡建就与走卒相约,于挑选士马日,从殿堂上把监军御史拖下来杀掉,并事先撰好奏文,说明自己据黄帝《李法》“壁垒已定,穿窬不由路,是谓奸人,奸人者杀”行事,“立武以威众,诛恶以禁邪”,得到了武帝的肯定与赞赏。后作渭城令,时昭帝年幼,皇后父上官将军安与帝姊盖主私夫丁外人相善;丁外人派刺客射死故京兆尹樊福,隐藏刺客。胡建率吏卒围捕,盖主使人上书诬告胡建,胡建被捕自杀。

又,《后汉书·董宣列传》载,他任北海相,大姓五官掾公孙丹父子公然杀人,董宣杀丹父子及操兵诣府称寃叫号的宗族亲党三十余人。廷尉以其杀人多滥,捕系入狱。他晨夜讽诵,无忧色。及当出刑,官属具馔送之。他厉色说:“董宣生平未曾食人之食,况死乎!”升车而去。光武赦其罪,后特征为洛阳令。时帝姊湖阳公主奴仆白日杀人,匿公主家。及公主出行,而以奴骖乘。董宣率士卒劫杀之于路,公主诉帝。帝召宣,欲棰杀之。宣以头击楹,欲自杀,流血满面。帝令小黄门持之,强顿其叩头向公主道歉。宣两手据地,终不肯俯。于是光武帝誉之为“强项令”,赐钱三十万,宣悉以分赐诸吏。由是搏击豪强,莫不震栗。京师号为“卧虎”。

《后汉书》

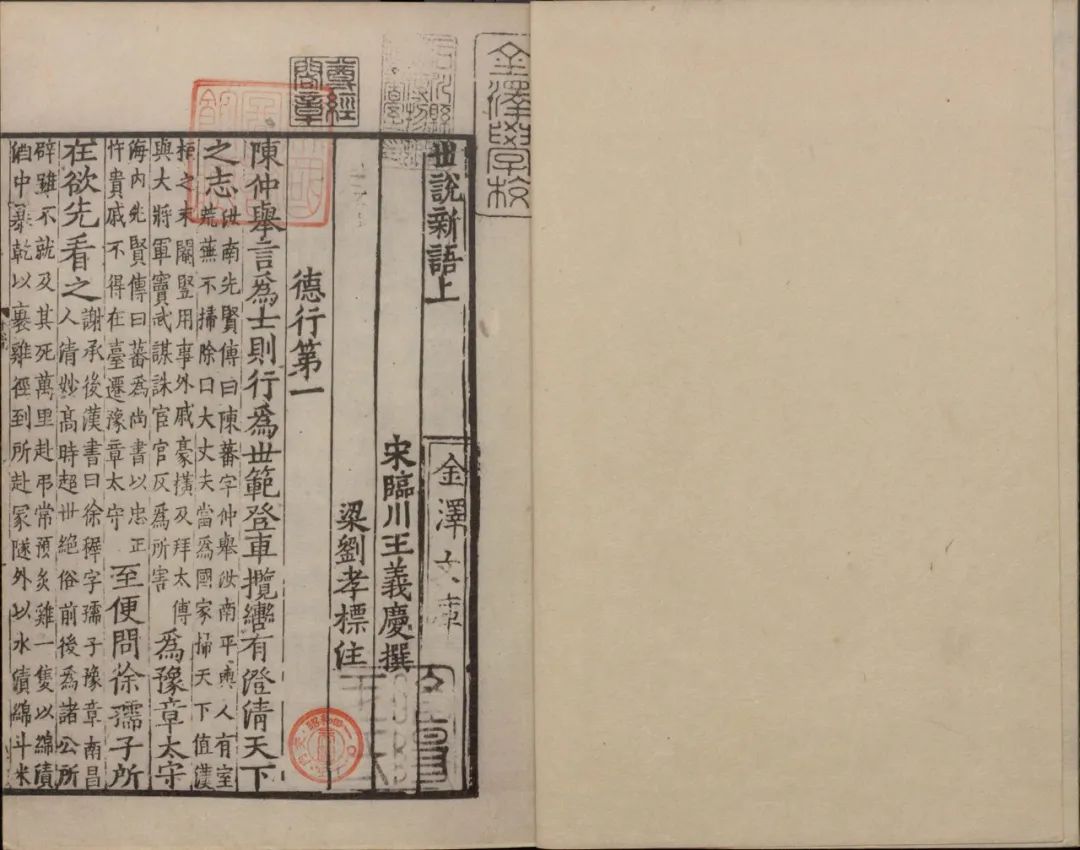

又,东汉陈蕃,《世说新语·德行》评他“言为士则,行为世范”,“登车揽辔,有澄清天下之志”。时值汉桓帝末,阉竖用事,外戚豪横。他为太傅,与大将军窦武谋诛宦官,而为所害。

同时又有李膺,他“风格秀整,高自标持,欲以天下名教是非为己任”,俨然又一个陳蕃。据范晔《后汉书》,李膺打击贪官污吏,厉威严,中常侍张让弟张朔为野王令,贪残无道,至杀孕妇。畏李膺严厉,逃回京师,匿其兄张让家合柱中。李膺率吏卒破柱取朔,杀之。张让诬告他擅杀人,桓帝责备他,李膺慷慨自辩,并请求留他五日,待他杀尽元恶,然后就鼎镬之刑。义正辞严,桓帝不得不申斥张让。后来遭党锢之祸,人劝逃走,他说:“事不辞难,罪不逃刑,臣之节也。”主动入狱,被拷掠而死。其他党人如范滂等亦英勇就义。

这些士人,坚持儒家礼义廉耻的原则,虔诚而认真地坚守节操,忠贞治国,与恶势力斗争,拼命维护社会正义,保护下层小民利益。

这种精神,到了唐朝,便体现为魏征的《谏太宗十思疏》;到了北宋,便体现为张载的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;到了南宋,便体现为文天祥之《过零丁洋》与《正气歌》。乃至明、清、民国,为正义而献身的志士英风震动天地,鲜血染红史册。

民国抄本《谏太宗十思疏》

近来有一种说法,认为中国历史上无殉道者。这显然不符合事实。上述史不绝书的为真理、正义而献身者,非殉道者何?主此说者,非因不学而无知,即因无良而胡说也。

近来还有一种观点,认为儒家思想的教育使文士虚伪。这又不符合情理。仲尼曰:“死生亦大矣!”无数士人舍生取义,已经为理想、信念、节操献出了人最宝贵的生命,尚不算真诚?虚伪者能如此乎?

鲁迅先生对儒家持批评态度,他比较推崇墨家的言行(见鄙文《含咀断想·月光如水照缁衣》,古代小说网2020.9.23;《文史知识》2021.3)。然而他在《中国人失掉自信力了吗》一文中说:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓正史,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”

鲁迅所赞之人,正是上述受以儒家思想为主的传统文化熏陶的历代知识分子、志士仁人,这是任何人都不能否认的。鲁迅先生本人当然也是传统文化与新文化联手造就的此类民族精英。

二、他们能自觉坚持为政清廉的作风,并以此为荣。

如前所述强项令董宣年七十四,卒于官。诏遣使者临视,唯见布被覆尸,妻子对哭;有大麦数斛、敝车一乘。光武帝叹曰:“董宣亷洁,死乃知之!”

又,《后汉书·杨震列传》载,东汉安帝时人杨震,到东莱郡上任做太守,道经昌邑,故所举荆州茂才王密为昌邑令,谒见,至夜怀金十斤馈之。他问:“故人知君,君不知故人,何也?”王密答:“暮夜无知者。”杨震说:“天知,神知,我知,子知。何谓无知?”王密惭愧而出。

《礼记正义》

杨震之所谓“四知”,其中“我知”最重,因不自欺是士人坚守节操的最可靠关口。《礼记·大学》讲究“诚意”:“所谓诚其意者,毋自欺也,如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦(读为慊qiè,自我满足)。故君子必慎其独也。小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然揜其不善,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣?此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。”杨震所追求的,正是在他人不知的情况下不作亏心之事,这是个人道德修养的最高境界。历来贪赃枉法者,多不知自慊为何物也。

杨震性公廉,不受私谒;子孙常蔬食步行。老朋友劝其为子孙置产业,杨震不肯,说:“使后世称为清白吏子孙,以此遗之,不亦厚乎?”他要让子孙永远学习祖先,为祖先的清廉而自豪:这礼物丰厚,比送给子孙万贯家财,何啻于天壤云泥?这种高尚的价值观,后世也鲜有能理解、赞同、实践者。

《世说新语·德行》载,东晋周镇,做临川郡太守任满,乘船还都听命。为了省钱,不上岸找住处,而把船泊在岸边。丞相王导去看他,正值暴雨,船狭小而又大漏,连坐处也没有。王导叹息:“胡威之清,何以过此!”马上任命他为吴兴郡太守。

日本尊经阁藏宋本《世说新语》

胡威何许人?其父胡质,三国魏人,以忠清闻名。胡质做荆州刺史,胡威自京师往探望。及归,质赐威绢一匹。威跪问:“大人清高,绢从何来?”胡质说:‘是我奉禄之余,给你作归途之粮。”胡威敬受而去。每到客舍,自己放驴、打柴、烧饭。胡质部下都督自带口粮,隐瞒身份,约其同行作伴,每事相助。胡威疑心,暗中引诱他说出真情,知道他不过是要讨好上司而已,便把他打发回去,又把这告诉胡质。胡质把都督打一百杖,除其吏名。父子清慎如此。到胡威作徐州刺史时,晋武帝叹其父清廉,问胡威:“卿清孰与父?”胡威答:“臣父清畏人知,臣清畏人不知,是以不如远矣!”其清廉已达如此境界,实堪赞叹。

三、他们特别推重有学识、品德高尚的人,作为促进自己德才精进之师资、益友。

前所述东汉陳蕃,曾出任豫章太守。甫至任所,便要先去看徐孺子。主簿禀告:“众人希望府君先入官舍。”陈蕃却说:“武王式商容之闾,席不暇暖。吾之礼贤,有何不可!”徐稚字孺子,豫章南昌人。道德高尚,超世绝俗。前后多次被诸公召请做官,虽拒绝就职,然而深念诸人知己之恩。及其人去世,他就不远万里去吊唁。陳蕃在豫章,专为徐稚设一坐榻,徐稚离开后便悬挂起来,不接待其他客人。

作为一郡最高长官,他礼敬贤士徐稚,就为豫章郡乃至全国树立了尚贤的社会风气。

晉袁宏《后汉纪·孝灵皇帝纪上》载,黄宪字叔度,汝南慎阳人,父为牛医。宪识度渊深,时人无人能估量其学问者。年十四,颍川荀季和见而叹息说:“足下吾之师也。”称其为顔子复生。汝南戴良字叔鸾,也是高尚之士,意气高迈,为众人所推服。然每见黄宪后,未尝不怅然自失。他母亲发现,就问他:“汝何不乐乎?复从牛医儿所来邪?’良跪下回答:“良每自以才能不减叔度,至于面料其人,瞻之在前,忽焉在后,可为良之师也。”汝南周子居常说:“吾旬月之间不见黄叔度,则鄙吝之心生矣。”

《后汉纪》

鄙吝之心,即卑微贪婪庸俗的念头。黄宪能使与其交往者不生鄙吝之心,必有高尚的道德境界、渊博的学识与人格魅力。

据《世说新语·德行》,善于识别文士的郭林宗到了汝南,先看名士袁奉高,片刻便作别离去。而见黄叔度,就流连数日,不忍离去。人问其故,林宗说:“叔度汪汪如万顷之陂,澄之不清,扰之不浊,其器深广,难测量也。”《莊子·养生主》说:“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆(糊涂)已。”

黄叔度那使人沉浸醲郁、流连忘返,“澄之不清,扰之不浊”,“汪汪如万顷之陂”而无涯际的,就是他的渊博知识,这是唯一能使好学之文士迷恋之物。士人之间,能倾心敬服优秀者的道德学问,无疑是一种十分美好而可贵的社会风习。

明万历刊本《世说新语》

四、士人间经常举行学术讨论、辩论,辨析疑难,也借以判明彼此学术水平高下。

这种学术讨论、辩论,从西汉即已开始。《汉书·朱云传》载,自宣帝时起,皇室就喜欢《梁丘易》,汉元帝尤好之。当时,少府五鹿充宗贵幸,研习《梁丘易》。元帝欲考究学者是否有不同看法,便令充宗与诸家习《易》学者讨论。五鹿充宗凭恃其贵幸而善辩,诸儒多称病不敢赴会。有人推荐朱云,元帝便召他来。他手摄衣襟登堂,昂首而问,声震左右,几次驳得五鹿君张口结舌。故诸儒语曰:“五鹿岳岳,朱云折其角。”从此朱云被任为博士。

《后汉书·戴凭列传》记载了又一次宫廷经学辩论。戴凭研习《京氏易》,为博士、侍中。正旦(元旦)朝贺,百官毕会,光武帝命令能说经的群臣互相诘难,谁议论有不通,便夺其座席以益通者。戴凭于是重叠坐了五十多张座席。

引人注意者,此两次学术辩论会皆由皇帝亲自发起、主持,在朝廷百官中进行。可见当时国家重学问的风气及其巨大的社会影响。

这种学术辩论会发展到了魏晋,在士人中蔚成风气,便是所谓“清谈、清言”,又曰“谈玄、玄言”:“清”者,高雅也;“玄”者,深奥也。不谈政事、生活,只谈学术,高雅深奥,此为“清谈、谈玄”。

今把“清谈”理解为“魏晋时期崇尚《老》《庄》,故空谈玄理”(《汉语大词典》),是肤浅而片面的:首先,“清谈”不是漫无目的地空谈,而是学术讨论;其次,魏晋时人固崇尚《老》《庄》,然“清谈”内容绝不限于《老》《庄》,而是一切文献知识与学理。

何以见得?前所述郭林宗在黄叔度处日夜流连,何以知其“汪汪如万顷之陂”?戴叔鸾每见黄宪后,为何怅然自失?周子居时月不见黄叔度,何以觉己鄙吝之心复生?此数人必是与黄叔度讨论学术,经过探寻、问难,叔度为其解析、讲论,反复究诘,此数人方能了解对方学问渊博深奥,己所不及而深为折服。

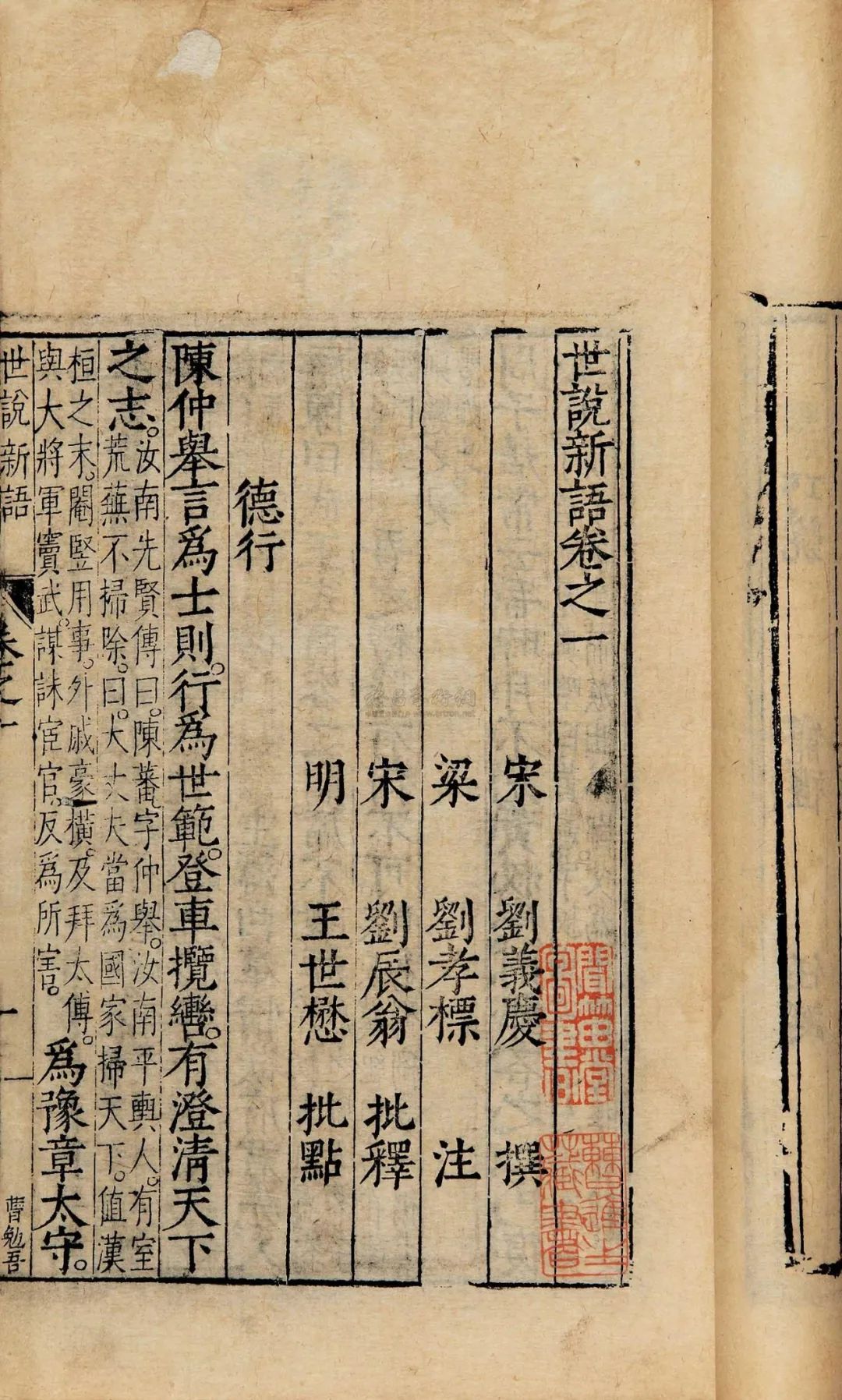

《魏晋清谈思想初论》

“清谈”之深广者,实须涉及世间一切知识——《三坟》《五典》《八索》《九丘》《五经》六艺诸子百家,岂仅《老》《庄》而已哉?故非读书专精、有渊博知识者不能清谈也。

《世说新语·文学》记载多次此类“清谈”,今略举一二:

何晏为吏部尚书,有位望,时谈客盈坐。王弼未弱冠,往见之。晏闻弼名,因条向者胜理,语弼曰:“此理仆以为极,可得复难不?”弼便作难,一坐人便以为屈。于是弼自为客主数番,皆一坐所不及。

殷中军(殷浩)、孙安国、王(濛)、谢(尚)能言诸贤,悉在会稽王(司马道子)许,殷与孙共论《易·象》,妙于见形;孙语道合,意气干云。一坐咸不安孙理,而辞不能屈。会稽王慨然叹曰:“使真长来,故应有以制彼。”即迎真长,孙意己不如。真长既至,先令孙自叙本理,孙粗说己语,亦觉殊不及向。刘便作二百许语,辞难简切,孙理遂屈。一坐同时拊掌而笑,称美良久。

上述二则记载,反映了“清谈”的特点:

袁褧嘉趣堂本《世说新语》

第一则说,听讲者对主讲者(中心发言人)的观点进行质疑诘难,同时诘难者又可以自己阐述观点,并对自己的观点进行质疑诘难(自为客主),以表明自己的观点坚实可靠,不可驳诘。

第二则说,如果清谈之诸客不服某中心发言人的见解,又驳不倒他,他们便去迎请高明者。若后者驳倒了前者,大家便欢欣鼓舞,赞美不已:两则记载足见“清谈”者钻研学术、追求真理的认真态度。

《晋书·谢安列传》记载了那时另外一场著名的“清谈”,也是一次私下的学术辩论会。然而特别的是,这是由一个著名学者旁听,由另一个著名学者与一位儿童进行的辩论:

东晋名士谢安,曾“弱冠诣王蒙,清言良久”,王濛深器之;谢安之密友友佛教学者支遁字道林,也善言玄理;谢安的侄儿谢朗,自幼丧父,“善言玄理,文义艳发。谢朗总角时,病新起,体甚羸,未堪劳,于叔父谢安前与沙门支遁讲论,遂至相苦(互相诘难)”。谢朗母王氏担心孩子过劳,两次打发人叫谢朗回去,谢安却留住不放,要看辩论结果如何。王氏便直接出面,说:“我年轻便遭遇艰难(丧夫),一生所寄托,只在这孩子身上。”于是流着淚把谢朗抱走了。

此处说“清谈、清言”为“讲论”,又称“谈论”。《晋书·裴秀列传》:“绰子遐,善言玄理,音辞淸畅,泠然若琴瑟。尝与河南郭𧰼谈论,一坐嗟服。”后来又叫“讲究”。《红楼梦》第七十九回载,薛璠新婚妻子金桂,听说丫环香菱的名字是姑娘(宝钗)起的,便冷笑说,人人都说姑娘通,只这一个名字就不通。香菱忙笑道:“奶奶若说姑娘不通,奶奶没合姑娘讲究过。说起来,他的学问,连咱们姨姥爷常时还夸的呢!”

《晋书》

这样看来,“讲究”的目的便是判定谁“通”(有学问)谁“不通”(学问差)。益证明魏晋人之“清谈”(又称“清言、谈玄、玄言”等),即是分别学术水平高下的“讲论”(明清俗语叫“讲究”)。

可知,崇尚广博的知识,崇拜敬仰渊博的学者,经常“讲论”(清谈、清言、谈玄、玄言),以确定学者中的佼佼者,以究极学理,又是那个时代反映文士及官员们博学深思的一道特殊的风景线。

有人以好清谈的王衍为西晋宰辅而导致西晋亡国为“清谈误国”,于是“清谈”几乎成了“误国”的同义语。其实这值得分析:

一方面,清谈之风确实助长了不重实务的社会风气,以致使雅好清谈、不善治国的王衍当了太尉,导致亡国;而另一方面,讲论学术,是学者正业,是促进学术发展的重要途径。学术并不等于政治,学者也并非一定是好的政治家。

《魏晋清谈》

王衍是一个出众的学者,却不是一个好的政治家。故西晋亡国主要不因清谈,很大程度上怪只会清谈、不懂治国的王衍。而归根结底,要为此负责的,是误用王衍为宰辅,而没有及时撤换他的君主。东晋政治领袖王导、谢安也是清谈名家,却善于治国,为东晋复兴作出了重大贡献。后世“不尚清谈”(不搞学术辩论)了,宋、明不照样亡国吗?且不搞学术辩论,则容易导致真伪学术不分,假学者、假专家充斥泛滥。

五、社会风气重视并且喜欢品评士人

当时社会上重视名士成风。《世说新语·棲逸》载,孟万年与其弟孟少孤,居武昌阳新县。万年到京都游宦,有盛名于当世;弟弟少孤却未尝到京邑。人们听说少孤人才也不错,就极想观察一下,到底如何,于是竟然打发人给少孤送个假信,说他哥哥在京病重。少孤狼狈地赶到京都,时贤见了他,无不惊叹敬重,互相议论:“少孤如此,万年可死(有了优秀的少孤,万年即使死了,人们也没有什么遗憾)。”

《世说新语·伤逝》又载一事:名士卫玠早死,先葬于南昌城许征墓东。咸和中,丞相王导竟然下令:“卫洗马当改葬。此君风流名士,海内所瞻,可修薄祭,以敦旧好。”名士死后亦为人敬重,遑论生前。

《三国志·魏书·吕布传》载,许汜与刘备在荆州牧刘表处评论天下士人优劣。许汜说陈元龙(陈登)“豪气不除”,刘备问以何为证,许汜便抱怨说,他曾遭乱经过下邳,见元龙。元龙毫无客主情意,不与我交谈;自己上大床躺下,让我睡下床。刘备说:“您空有国士之名,今天下大乱,帝王失所,指望您忧国忘家,有救世之意。而您却求田问舍,言无可采,这正是陈元龙所忌讳的。他为什么要与您交谈?如果是我,会躺卧在百尺楼上,让您睡在地上:岂仅上下床之间呢!”刘表大笑。

而那时人品评士人,又喜欢以一言半语概括其长处。如清人刘应登《世说新语序》所言:“盖于时诸公专以一言半句,为终身之目”(目,品评)。如说董宣治下太平无事,为“枹鼓不鸣董少平”;杨震品德才学出众,为“关西孔子杨伯起”:许慎精于经学,为“五经无双许叔重”;戴凭能谈经,为“解经不穷戴侍中”等。

《后汉书·许劭列传》载,汝南人许劭与堂弟许靖皆有高名,喜欢评论乡党人物,每月辄更换其品题,故汝俗有“月旦评”。曹操未显贵时,曾卑辞厚礼,求许劭品评。许劭鄙其为人,不肯答应,曹操就伺机威胁他。许劭不得已,说:“君清平之奸贼,乱世之英雄。”曹操大喜而去。

连曹操这类不甚老实的士人也渴望得评,可见社会舆论重视士人声誉以及这种评价士人的方式在当时影响之大。此风当然反过来又促使文士更加重视自己的羽毛。

明吴勉学刻本《后汉书》

六、严惩足以“伤风败俗”的特殊人物。

某些文吏,遇到足以“伤风败俗”的特殊案例,有见识的士人往往不依法律,加重惩罚;甚至自创重刑(古代叫“造狱”),以免此类事件相染成习。

如《汉书·王尊传》载,他任美陽县令时,有女子吿前房儿子不孝:“兒常以我为妻。”王尊审问是实。他以为,法律于此并无明文规定,是圣人所不忍心书写的重罪。于是他出坐廷上,把不孝子悬吊在树上,使骑兵五人张弓射死,吏民惊骇——他要的就是这个效果。

又,《张敞传》载,张敞做京兆尹九年,好友光祿勳楊惲犯罪被杀,公卿上奏,张敞为杨惲朋友,也不宜做官。同类人都已被免职,只有对张敞的奏文尚未批下。正巧张敞派主管捕贼的官员絮舜查办案件。絮舜以为,张敞已被劾奏,不日即当免职,就私下回家。有人劝他,絮舜说:“我为是公尽力多矣。今五日京兆耳,安能复案事?”张敞听说,马上命令逮捕絮舜入狱。当时还差几天未过完冬季(汉法,春天不得处决犯人),管事官员昼夜加紧审讯,竟然把絮舜问成死罪斩首。立春,审查冤狱的使者巡视,絮舜家载尸鸣冤。使者上奏张敞杀害无辜,天子却将此案压下,张敞乘机逃亡。

后来天子欲重新任用张敞,他就上书说明自己杀絮舜的真正原因:“絮舜本来受过我恩惠。只因我即将被免职,他便拒绝考核案件,说我不过是是‘五日京兆’。这样背恩忘义,伤化薄俗,我便枉法杀了他。我愿受法律制裁。”天子引见,拜为冀州刺史。说明天子同情其所为。

张敞枉法杀人,固不可取;“背恩忘义”也并不犯法。但观历代社会道德沦丧之状况(如子女诬告父母、弟子诬陷老师,好友互相陷害),知古人对“伤化薄俗”之担忧,不为无理,值得社会重视。

《汉书》

从上述六点看,汉魏晋时期文士道德水平相对较高,是形成中国儒家文士重视道德之风习的重要时期,值得后人重视。我们提倡学习外国,但不应否定中华民族传统道德的优秀遗产。肯定之方能发扬之,否定之则必然抛弃之。肯定中国儒家文士重视道德之风习,而反对否定之、主张发扬之,是本文撰写之宗旨。