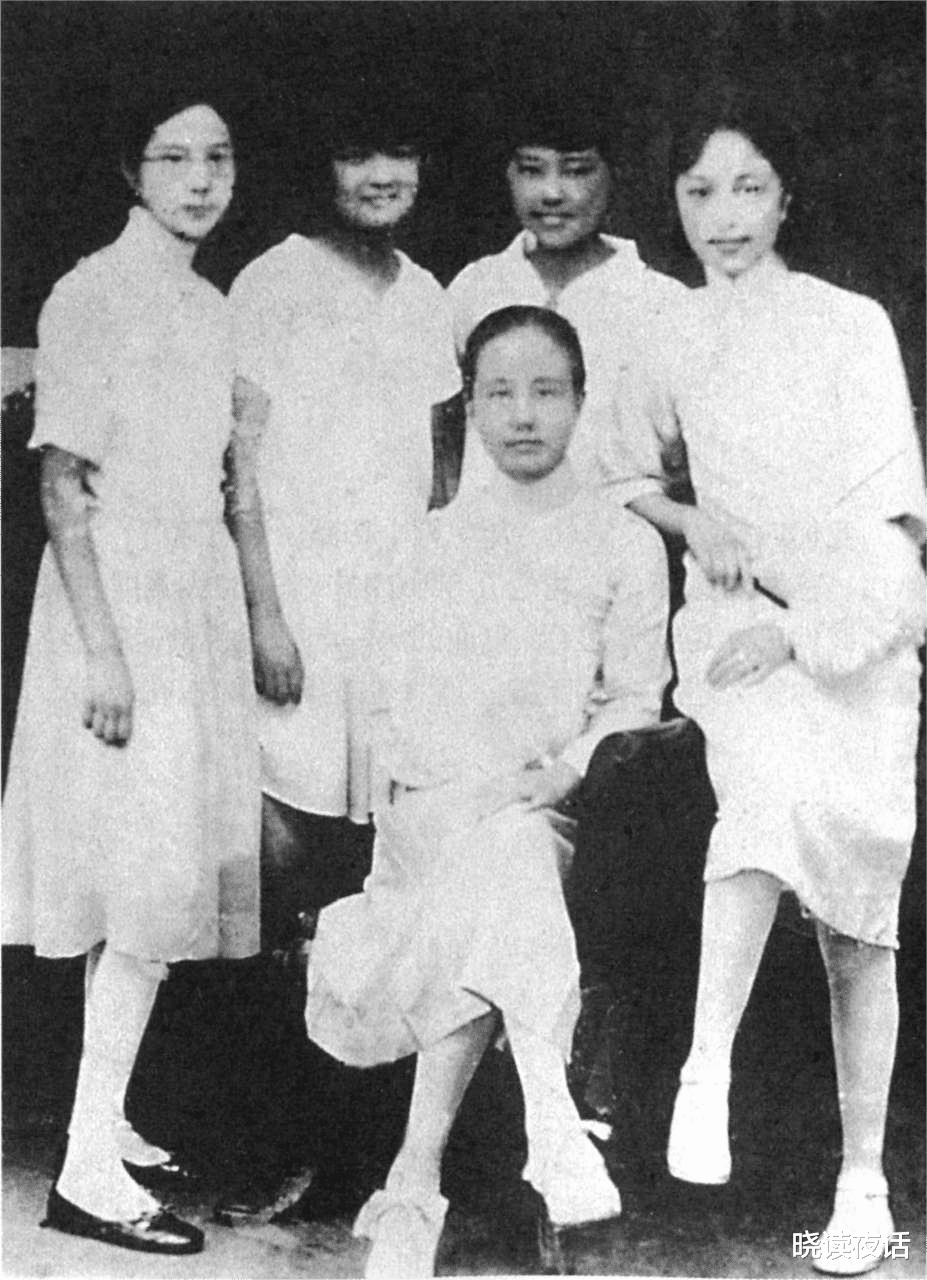

1921年秋天,一位叫做陆英的民国佳人与世长辞。她是民初著名教育家张武龄的原配夫人,也是声名远扬的“合肥四姐妹”的母亲。

离世那年,陆英年仅36岁,身后留下了9个年幼的孩子。

很难想象,在与丈夫张武龄结婚的16年间,陆英为了给张家绵延子孙,陆陆续续一共怀胎14次,不算上中途夭折的,最后孕育了4个女儿和5个儿子。

也许是生育过后的感染,也许是常年积劳成疾,在生下第14胎不久后,陆英就染上了罕见的败血症,一病不起。

预感到自己不久于人世,陆英做了一个非常有远见的决定。

张家家大业大,她知道自己走后,这个家庭必然要有一个新的主母,可是她又放心不下9个孩子。于是临终前,陆英把9个的保姆和奶妈都叫到身边。在那个佣人平均月工资仅有两块大洋的年代,陆英给了她们每人二百块大洋,并对她们说:

“她们要向我保证,日后不管遇到什么事情,无论钱够不够用,不管自己有多苦,一定要坚持把孩子带到十八岁。”

这些保姆奶妈们在张家侍奉多年,有感于陆英往日的良善与恩德,纷纷含泪应承。

陆英故去后,张家一如她生前所料,发生了很大的变化。

失去母亲的儿女们,郁郁寡欢,怀念主母的下人们,扼腕叹息。作为一家之主的张武龄为了改善这种愁云惨淡的氛围,绝口不提过世的妻子。

当三女儿兆和把一首怀念母亲的悼亡诗给他看时,张武龄平静地评述说:这是骚体。

孩子们心有怨言,都道父亲把母亲给忘了,只有张武龄将那份不为人道的哀伤兀自在心中反复咀嚼消化。

生活就是这样,即便坍塌了一角,仍需负重前行。浸透哀伤,将日子过成三百六十五天的风刀霜剑,已然于事无补,成年人都应深谙此道,何况教育家张武龄。

于是在陆英病逝一年以后,他续娶了继室韦均一。毕竟,偌大一个家庭需要一个当家主母,维持平和,体弱多病的他,也需要一个照顾自己的枕边人。可是张武龄到底把这一切想得太简单、太理想了。

起源就在于,他和韦均一的这段婚姻,某种程度上是“被精心安排的”。

韦均一生于一个优渥的中产家庭,父亲是国医。少女时代的她先后在苏州、上海读书,毕业后被聘请到张武龄创办的乐益女中任教。一年后,她与张武龄结婚。

这桩婚事,始于女方长辈的有意撮合。韦均一的叔祖父早年就在社交场合结识了张武龄,对他很是欣赏。他认为张武龄性格纯善,家有巨产,即便丧妻有子,也无伤大雅。

可是韦均一对这样一个男人却喜欢不起来。那年她才23岁,风华正茂,张武龄却足足比她年长了10岁之多,身后还拖着9个孩子。

不同于张武龄的发妻陆英,韦均一是受过高等教育的女子。她年轻秀丽,看过比陆英更广阔的世界,追求的是缤纷而独立的职业女性梦,而不是成为9个孩子的继母。

奈何造化弄人,韦均一终究拗不过长辈的安排,她的憧憬和抱负也在命运的急流里被冲得四分五裂。

尽管嫁入张家之后,张武龄像对待发妻一样,对韦均一温柔以待,但是韦均一却过得并不如意,只因她与先前贤良温和的主母陆英是那样截然不同。

先前的女主人,是旧式的望族之女,自小就学习如何成为一个合格的贤内助,而有着新式女性风采的韦均一,学的则是如何拥有属于自己的人生。学校教会她的是如何当一位老师,而不是如何当继母和处理家务事。

这种不同,注定了韦均一与新家庭的格格不入。

她不喜欢儒雅但沉默的丈夫,也不喜欢七嘴八舌的孩子们,更讨厌阳奉阴违的下人们。她认为这些家中旧仆个个都是前女主人安插下来的心腹,对她们怀有很深的敌意。

张武龄和陆英的长女张元和只比韦均一小了7岁,对生母感情最深。面对这个继女,韦均一常常把她假想成陆英的一个影子,自己在张家最大的对手。

每当看到张家一家相处时其乐融融的模样,韦均一又是妒忌又是沮丧,自觉难以融入,常从苏州跑回自己在江阴的娘家,这种情形在她怀孕时变得更为频繁,因为她不相信苏州的医生和张家的仆人。

尤其是当她前面生下的两个孩子都意外夭折之后,韦均一变得多疑、易怒。

有一次,韦均一过生日,张家姐妹中有一个给她跪地磕头,以示隆重,却重重挨了一记耳光。韦均一怒喝道:“拜死人才这么拜!”孩子们面面相觑,对继母的畏惧更深了。

实际上,在这个重组家庭中,张武龄和孩子们对韦均一的态度十分开明豁达。

生活中的张武龄处处包容韦均一。为了让妻子转换心情,他一有时间就带着韦均一去看美术展、看戏、听讲座。他知道妻子渴望职业女性的生活,就一次次邀请她出任乐益女中的校长。韦均一热爱丹青,张武龄也许她抛下家庭去上海追求心头好。

其实张武龄是最温和不过的人。陆英擅长处理后院事务,他就教她安心相夫教子,韦均一向追求自我人生价值,他也竭尽所能。

元和为首的九个孩子也并不难缠。即便他们深受父亲宠爱,可以给韦均一下绊子,教她吃一吃苦头,但几个孩子都通情达理,他们称呼陆英“大大”,喊韦均一“妈妈”,可惜韦均一一时未能体会这个称呼的可贵。在家庭关系的转变上,她太过急于求成。

当年大女儿元和在乐益女中读书期间,与教员凌海霞关系很好,还认对方做了干姐姐。因为与继母关系不合,每当出了矛盾,元和就会找这个知心大姐姐出主意。

日子久了,韦均一觉得自己的权威遭到了冒犯,便以校长的身份解聘了凌海霞。而后张元和考上了上海光华大学,凌海霞也在此任教,韦均一得知后竟以家中经济困难为由,勒令张元和退学回家。

这个做法彻底惹恼了张家的其他孩子,因为当时韦均一自己都还在外选修着昂贵的国画课程,家里供不起女儿上学,纯粹是无稽之言。

二女儿张允和首先坐不住了。得知继母不让姐姐求学后,她直接跑到乐益女中的门口,鼓动学生们罢课。她在校门口大喊:既然校长都不支持自己的女儿完成学业,其他学生又何必来这里求学?

了解真相的学生们开始议论纷纷,这让时任校长的韦均一有点下不来台。迫于舆论压力,元和的退学风波这才平息。可是韦均一的反击却让张家子女无法接受。她不顾众多子女的痛哭和愤怒,坚决烧掉了陆英生前的照片和书信。

韦均一认为这样就能抹去陆英在这个家的全部痕迹,包括她在孩子们心中的地位。可是事实上,这种蛮霸伤人的做法,反而把孩子们推得越来越远。

在张家的10个孩子中,真正与韦均一要好的只有四女儿充和。也许是因为小小年纪就被过继出去,她对生母的印象不深,也更容易接纳这个继母。

关于韦均一,张充和认为她是个聪明而有才情的女子。她曾评价:“爸爸从来就弄不清谁不是好人,谁做了什么事,而妈妈(韦均一)却什么都知道,只是不声张。”

显然,韦均一心明如镜,而这样的人,往往爱憎分明,把喜恶都写在脸上。

1937年,苏州即将被日军占领,张武龄带着妻儿返回安徽祖居。那段时间,韦均一常和族人吵架,内容都是一些她看不惯的琐碎之事。族人们不像丈夫和孩子,对韦均一礼让包容,因此争执顶撞的场面一度让彼此难堪。

后来韦均一学乖,不再在大庭广众之下丢脸。但是关上门,仍然抱怨不断。张武龄成了韦均一漫长牢骚里唯一的听众,他从不打断妻子滔滔不绝的唠叨。

日子久了,韦均一倒是真正爱上了这个对自己知冷知热又至情至性的平和男人。可惜当韦均一意识到这一点的时候,命运又残酷地将这一切从她手中剥夺。

1938年,张武龄在合肥老家病逝。由于战乱,当时他与陆英所生的9个孩子都未能送他一程,而韦均一则和小儿子宁和目睹所爱永远闭上了双眼。

繁华落尽,一晌空欢。张武龄去世这一年,韦均一年仅39岁,尚且是个身姿窈窕的美妇人。尚处于大好年华的她,本可以再度开启一段婚姻,但是韦均一却选择了独自面对余生残酷的萧索和寂寥。

张武龄过世后,满怀忧伤的她为亡夫写了很多悼亡诗,个中不乏“点点寒华拂晓霜,心旌常自绕横塘”的凄寂,“重泉亦有天伦乐,胜我飘零到白头”的悲怆。

人生如寄,岁月如梭,转眼之间,陆英与张武龄的一众儿女们已经全部长大,走出了张家的旧宅,韦均一与他们之间的恩怨也在岁月的流沙之中被渐次冲淡。

韦均一与张武龄婚姻十一载,曾有三子,唯一抚养长大的却只有小儿子宁和。让韦均一深感动容的是,张家的孩子们却从不因宁和是同父异母的弟弟而有隔阂。

同样让她感到惭愧的是,因为自己的强势,这个孩子也自小不与她亲近,反而更喜欢那些同父异母的哥哥姐姐们。

张武龄过世的时候,正值国内的战争动荡时期,韦均一只能回到苏州任教,用自己的老本行在这烽火岁月中谋一条自食其力的道路。那段时间,宁和一直在姐姐哥哥们的关心和帮助下长大。

抗战胜利后,宁和想要去法国巴黎音乐学院求学,那时家里并不富裕。众多哥哥姐姐们还是义无反顾地筹钱,把这个最小的弟弟送到了国外。

这个决定也改变了张宁和的一生。出国深造后的他后来成为中国第一代指挥家,曾担任中国广播电影交响乐团的首席指挥,并与比利时国家乐队的小提琴手吉兰结为了终身伴侣,一生事业爱情圆满。

唯一的儿子成才,韦均一深感欣慰,同时也倍感孤独。因为在那不久后,宁和为了事业再次选择了出国。

新中国成立后,韦均一虽然应邀在文联系统工作,有一份稳定的工作,但是晚年的她在精神上是孤独的。

哪怕张家的9个孩子长大后尽弃前嫌,时不时也回来探望她这个妈妈,但是晚年没有丈夫,亲生儿子又不在身边,韦均一的心里还是空落落的。

特别是上了年纪后,她做许多事情变得不大方便。可是回想起年轻时候的隔阂种种,惭愧也好,骄傲也罢,她仍然不愿麻烦张家的孩子们。

就这样,韦均一度过了人生寂寞无边的晚年,并于1995年溘然长逝。消息传到比利时,张宁和却因种种原因无法回来,只好委托在苏州的五哥张寰和全权代理。

也许是为了省事,也许是不愿这位继母与自己的父亲合葬,张寰和最终选择了不设墓碑的水葬方式。

高傲一生,计较一生,死后却无寸土容身,这也成了韦均一这一世最悲剧的宿命。人生中的很多时刻,用短镜头看待,似是悲剧,用长镜头去看,又是喜剧。有时候我们之所以活在方寸的憋屈拧巴中,不是因为天地不够宽广,只是因为胸襟尚未开阔。