当下的年轻人似乎正在从宏大叙事中“退场”:我们宣扬要爱具体的人,过一种“附近”的生活。但当我们身处类似的结构之中,个人的情绪片刻就能在网络上得到集体性的呼应,又随着下一种情绪的到来而快速消散。

这种感受是个体的,还是不可避免地被宏大叙事所影响?那些从宏大叙事中“退场”的年轻人,该如何建立和世界的新关系?

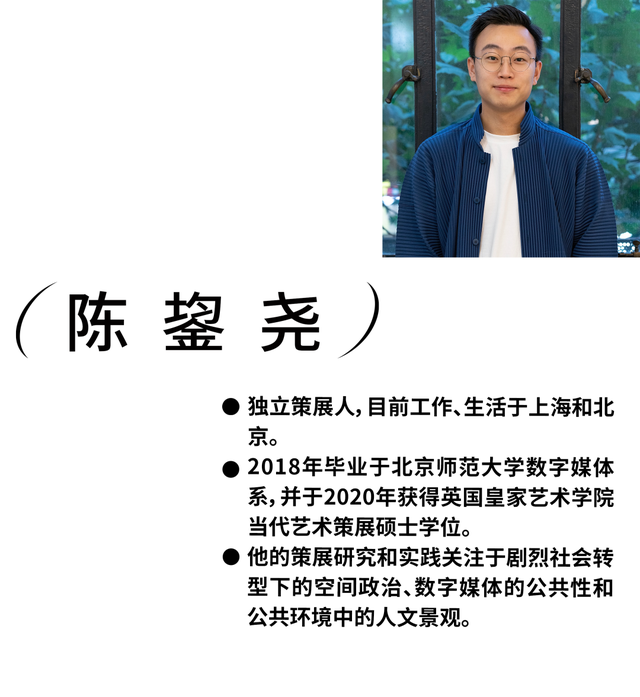

上海油罐艺术中心群展“跨级社区”将目光聚焦于具有鲜明的非单一文化背景且出生在信息技术革命之后的华裔艺术家,以此探索全球化转变下的群体集结。闭幕活动上,德国马克斯·普朗克社会人类学研究所所长项飙与策展人陈鋆尧进行对谈。他们谈到,以“90 后”艺术家的创作为缩影,当代年轻人呈现出一种“向内”的群体特征。在这种趋势下,我们或许应该重新思索文化观念的“全球化”,探寻个体与时代更加能动的情感联结。

今天单读以文字的形式分享这场对谈。从宏大叙事中退场只是第一步,接下来,我们该如何和世界重新走到一起?

本文转载自“单读”公众号。

图片致谢:德国马克斯·普朗克社会人类学研究所

图片致谢:艺术家赵谦

对话项飙:“跨级社区”的共振与余音

对谈现场

01

“跨级社区”概念的建立与有效性

陈鋆尧 您认为“跨级社区”的概念是否成立,当下社区的形态是如何建立的,它的组织方式和建立标准是否会因为这个展览所描述的语境而被重新定义?

项飙 策展既是一个艺术行动,也是思想行动,也是社会行动。在这里提出一个概念,它不仅仅是一个澄清思考或者表达的工具,更是一种动员和组织的工具,所以要考虑能不能用这个概念形成一种新的交流方式、一个新的空间。比方说,通过这个概念形成一个策展的思路,为集体性的努力提供一个方向。

以“拥挤的人群”和“超级社群”作为概念工具,它们在你的努力中的效果怎么样,要根据你的实践来判断。你讲到,现在因为技术的变化等,年轻艺术家的生存方式出现这么几个特点:第一个是自我和空间的关系发生了变化(比如他们和所在地不再有稳定的关系),第二是自我和自我的关系发生了变化(自己怎么定义自己),第三是自我和社会(包括艺术创作作为一种社会行动的行为)的关系也发生了变化。如果“拥挤的人群”和“超级社群”可以帮助艺术家对这些变化进行反思,那就很有效果。

“跨级社区”展览现场

陈鋆尧 因为社群的定义和集结的有效性不再与一个明确的物理边界相绑定,或者说社群的建立多数已经成为一种临时性的集结,相比于现代艺术或者战后时期所产生明确的流派、艺术风格与宣言,如今的社群似乎已经不再展现这样的效力。因为展览而临时集结的社群可能随着展览的结束又很快地消散。在您看来,关于社群建立与否的讨论能否成为持续的讨论?进一步讲,社群的概念或定义在今天的讨论中是否还有意义?

项飙 社群当然是艺术活动一个重要的侧面:一群人怎样形成一种共同的、最低限度的认同。艺术家要确立自己的感知,确立自己在和世界有效互动,他需要几个因素:自己对自己的认识、自己对世界的认识、自己对与自己类似的人以及不太一样的人的认知。

群体是基于一定共同性,或者至少是“可交流性”而存在的,它帮助你在更大的世界里把自己进行归类,给你一个坐标。从这几个意义上,群体作为意识形成的方式是重要的。在今天它可能更多的是一种意识上的自我定位,而不是一个资源动员和行动组织上的实体单位,这是一个变化。

今天的展览不是一个实在社群的集体发声,而是要看到艺术家之间的互相认同和彼此间的共振。展览作为一个事件,它要强化某一种共振。从形成共振的角度出发,作为事件的展览把原来低频度的、并没有完全在一个波段上的,但是隐隐约约此起彼伏的震动强化、归结到一个频率中,将它们调频并形成一种更加互相协调的交响乐。如果这个效果达成的话,在展览之后,这个共振会有余音缭绕。

02

宏大叙事、个人情感与“精神性的亲近感”

陈鋆尧 我们与其他人的共情,似乎越来越是一种基于非常抽象的情感连接所建立的关联,个体间所形成的精神性的亲近感不再因地缘或时空而建立,这与您所提出的强调空间感和与日常生活的物理连接的“附近”概念是否相悖?

更进一步的,现实与虚拟空间的边界越发模糊,情绪与感官的调动伴随着无休止的信息流倏而建立又快速消散,例如在暨南大学传播学博士陈瑜的研究中,网易云音乐评论区中的用户之间迅速建立共情又难以维系“一瞬间的亲密感”。这会如何塑造人与人的交往与相处模式?

当下的环境里有一种技术主导的发展观,国族观念在过去几年间也被格外强调,甚至愈发保守化;同时,在年轻群体间,对于宏大命题的追逐似乎呈现出一种“退场感”。从个体层面上说,大家对于自我的关注使个体的情感大于集体的印记。至于身份定义和文化归属,在持续流动的全球公民语境下,我们“既不属于这里,也不属于那里”,对于属地或者在地文化的关注与自驱力似乎与之前相比变得更弱了。您认为导致这种状况的原因是什么?以及您觉得在当下,个体应以一种什么样的方式与整体的时代进程或是宏大命题建立共情?

项飙 第一,片刻的情绪涌动马上通过网络以匿名的方式公共化,获得潮水般的公共回应,然后又马上退潮。这有点像走到一个黑房间,看不见房间里面有谁,但只要发声,墙壁就会立刻产生回音,给人一种释然的感觉。但是人的面目是模糊的、漂浮的。

再者,这种表达方式消除了时间性,所有东西都是即刻的个人情绪,不允许情绪的沉淀和积累。我们的表达方式越来越反历史,其历史维度变得越来越淡薄。慢慢地,情绪本身变得越来越神秘,情绪崇拜出现了,它认为情绪是不可以质疑的。情绪成了人们感知社会和与别人交流的主要甚至唯一内容。

正如这次展览一样,共振之后的余音是关键,余音会让人不时地思考,慢慢地琢磨,产生新的体会,从而影响自己的创作风格,甚至是处事风格。所以不能把即刻的回音当作“精神性的亲近感”。

关于个人和重大事件或者社会集体之间的关系,我不觉得现在是个人主义盛行、不关心集体的时期。情绪像海水一样涌过来,并且期望即刻有他人的回应,这是个人主义吗?我们的情绪那么强,那是历史已经形成的某一种力量,它是在我们个人之外的。我们没有意识到有外在力量作用在我们身上,而把情绪讲成是个人的感受,同时又急切希望得到即刻回应,这其实是对集体的渴望和对自我认识不清晰的表现。

前面讲到对宏大叙事的“退场感”,我首先觉得这种抽离是好事情。在华语世界,宏大叙事的力量有点太单一化,它越来越成为单一的生命意义的来源,这是一个问题。现在出现一种趋势,即没有宏大叙事也可以有我自己,我觉得这是一件好事。对去海外读书和创作的艺术家来说,他们要面对多个宏大叙事,更难和某一个宏大叙事建立稳定的关系。

但是,逃避一切宏大叙事也不是办法。最好是要形成自己的、可以和宏大叙事对话或者对宏大叙事进行批判的想法。二战之后旅美的欧洲艺术家和思想家,例如法兰克福学派,他们去美国看到好莱坞艺术是那样的,并不是简单地无感,而是要在更高的思想层面做更加系统的分析。比如爱德华·萨义德(Edward Said),他面对哪里的宏大叙事都觉得自己是格格不入的、有隔阂的,但是这让他对整体世界的把握和介入变得更加深刻、更加细致。

总的来说,退场、觉得有隔膜是个起点,关键是你能不能够再有一个回击,说:我要以此为基础发展出新的和世界的关系。

陈鋆尧 所以您觉得现在的社会并没有呈现出整体的个人主义倾向,或者说对于所谓的个人的、内在的追求与表达只停留在短暂的情绪上面,而整体的氛围或情绪上的舆论导向还是被宏大叙事所左右?

项飙 我觉得,在华语世界里去讲生活的意义的话,是有这样的倾向。大家没有通过细致的个体叙述建立起坚实、丰满的意义感,好像都要去借一些空的大词,给你一种从外看来好像很沉重的样子。好像一个铁枷锁戴到头上,就觉得比较心安。

“个人主义太强还是集体主义太强?”这个问题可能是有问题的。它的意思好像是有这两个东西让你选,那你要个人主义多一点,还是集体主义多一点。但是人在现实生活里没有这样的选择,人在生活里的感知就是感知,是总体性的。关键是要珍惜那一刻的感触,把它想得更清楚。那一刻的感触完全是你自己的,但是想清楚了之后,世界和你就会自然地走到一起。

现在你思考的深度不够、认真程度不够,所以要不就觉得感触完全是孤立的、个人的,或者就跳到集体那里索要意义。深度和认真程度的问题不仅仅是态度问题,主要是我们的讨论和互动不太能形成这样的风气,有时候也没有有效的讨论工具,比如有效的概念和视角。

如果有了这些资源,我们可能可以更清晰地看到,自我和他人、世界和自己、个人和集体本来都是一个世界。

03

“向内”的群体特征

跨级社区展览现场

陈鋆尧 我觉得在像您刚才描述的这种环境和情绪里,“90 后”的艺术家跟“80 后”或者“70 后”“60 后”艺术家相比,好像显得没有那么有锋芒或是那么激烈,因为我们所处的年代、所经历的社会进程不像当时那般激烈。比如在十年之前,北京的艺术家可能会经常面临艺术家工作室伴随着城市的整体扩张而拆除或被动迁移的状况。

时代进程会直接与艺术家的个人利益捆绑,有的人从中受益,有的人则因此蒙受损失。是否可以说,“90 后”之前的中国当代艺术家们还是更有锋芒的、更激烈的,甚至是在与时代和社会相抵抗的?但是在“90 后”艺术家的创作中,在我们整体浸润的环境里,已经少有像您说的以牺牲或是苦难的事物作为底色的,好像更趋于平和。无论从个人主义还是集体主义的角度,“90 后”艺术家都在走向个体化,走向内观,似乎与整体的社会和时代进程也刻意地保持距离,您怎么看这种“向内”的群体特征?

项飙 “向内”也许是一个阶段,因为这代人整体还比较年轻。“90 后”在现阶段处于职业生涯刚刚开始的时候,有这样强烈的特征可能是自然的。作为一个观众,我期待他们往深走,而内向化和个体化很容易导致作品的抽象化和理论化。

有些作品是从概念出发的,比方说我有 A、B、C 三个范畴,我的作品则要超越这些范畴。对于一名观众来说,这个做法不一定成立,因为他的生活本就在 A、B、C 之外。你先说有 A、B、C,然后绕一圈去超越它,那是对自己学习过程的反动。

这是学院派最强烈的特征,因为学院派的反思是纵向的,但实际生活是横向的,本就没有 A、B、C。当真实生活出现矛盾,A、B、C 在这里都不管用。艺术作品能不能抓住这些真实矛盾带来的冲击,表达出艺术家对这些矛盾的感知,传达出艺术家希望观众怎么想的期望?如果有这些思考在里面,作品就会更深、更丰富。

04

文化观念“全球化”是伪命题?

陈鋆尧 在过去的二三十年间,我们所接受的教育和观念的底色,都是拥抱全球化和多元文化主义的,但我们走出学院、走向社会后所面临的单边主义、动荡的地缘局势与各自为营的逆全球化浪潮似乎都与先前的经验相悖。在今天的“90 后”群体中讨论文化与观念的全球化,是否是一个伪命题?

项飙 全球化一直是伪命题。“全球化”给我们呈现了一种好像通过科技进步、市场经济和某一种政治安排,整个世界就会走到一起的说法。这是 20 世纪 90 年代柏林墙倒塌、苏联解体后在全世界得到广泛认同的说法。

但是 20 世纪 90 年代出现了什么?非洲种族冲突的加剧、拉美经济危机、恐怖主义等等。在艺术界,人们讲到“全球化”就会想到伦敦和纽约,而不会想到缅甸人怎么装修自己的房子、苏丹的穆斯林族群觉得美是什么等等这些问题。这些地方也是全球的一部分,但它们并不属于“全球化”的想象。

但是,“全球化”的概念可以解释那个阶段的很多东西,它看起来很自洽。现在的变化不是一个真命题变成了一个伪命题,而是一个更真实的景象浮现了出来。更真实的景象显然要比 20 世纪 90 年代的景象更令人痛苦、更加撕裂,让人觉得没有方向。

“全球化”的概念在 20 世纪 90 年代的传播效果在思想意识和审美情绪上是很真实的。大家觉得有了这个方向,可以用它来判断哪个是未来,哪个是过去,哪个是好的,哪个是不好的。如果拥抱全球化就是好的,那么这会给人一个很强的方向感。人生的意义很多时候来自方向感,一个人觉得方向原来在那里,他就会有一个坐标。但现在方向没有了。

“全球化”可以说是伪命题,但它是一个真实的社会过程。大家真心实意地拥抱了这件事,出国旅游、学语言、去留学,建立了全球意识和全球观。所以我们还是形成了很多积累,比如大家的意识要比以前更加开阔了,毕竟大家有了更多的国际知识和交往。

当全球的矛盾凸显出来的时候,青年艺术家对这些矛盾更敏感。所谓的“逆全球化”对艺术来讲是一件好事。这些冲突一方面给我们创造了大量的素材,另一方面也给艺术家提出了一个更高的要求:在这样一个断裂的、不确定的、给人冲击的时代,艺术可以成为一种有效的工具和途径,来表达大家的生存感知和追求意义的过程,这是一个很大的空间。

对谈现场

内容校对:谭欣然、陈鋆尧

编辑:菜市场、贾舟洲